المدن المتحركة

يتحرك الناس والأماكن على حد سواء. وتوجد مفاهيم الوطن والأرض والاستقرار في كل من أنماط الحياة المستقرة والبدوية، وبالتالي، يمكن أن يكون كلاهما عرضة للنزوح. ويتناول هذا القسم تقاطع هذه المفاهيم.

مجلة الصبيان

مجلة الصبيان

تاريخ مختصر للمجلة

تأسَّست مجلة الصبيان في العام ١٩٤٦م في مكتب النشر بمعهد التربية بخت الرضا بقيادة الأستاذ عوض ساتي، والتي كانت بمثابة مُعلِّمٍ ومربٍّ لما كان يُنشر فيها من مواضيع وقصص هادفة. افتتح فيها العم سرور كل عدد بكلمات تحمل في طياتها الكثير من الحكمة. ولطالما كانت مجلة الصبيان خير جليس وأنيس لأبناء وبنات السودان، وتظلّ مكانتها عند أصدقائها وقرّائها خاصةً ومُحبَّبة إلى قلوبهم.

أصدقاء الصبيان

اختلف أصدقاء الصبيان، فمنهم من كان يقرؤها أسبوعياً ومنهم من كان ينتظرها شهرياً، ومنهم من وجد أعداداً مخزَّنة يحفها التراب في منازلهم وتناولوها ليقرأوا أعدادها الكثيرة متتابعة.

لم يقتصر محيط أصدقاء الصبيان على الخرطوم، بل وصلت المجلة للأصدقاء في جميع مدن السودان وأطرافه، ظهر ذلك في ترحيب العمة الزهراء في فقرة "مرحباً أصدقاء الصبيان"، والتي كتب إليها الأطفال للتحية أو للمشاركة بصورة من عطلتهم الصيفية، أو لحكاية قصة، أو نكتة أو معاتبين لعدم نشر مشاركاتهم في العدد. كتب إليها رمضان من كريمة والتجاني من نيالا لنشر صورتهم الشخصية ونبوية من الديوم للاستفسار عن موعد المسابقة وسعاد من بُرّي لمشاركة هواياتها ومكي من كادُقلي للتحية. ونُشر في "لقاء الأصدقاء" مواقف شاركها الأصدقاء من أمدرمان وكسلا والرهد والجنيد وشندي.

مواضيع المدن في المجلة

الجديد بالذكر أنه بالإضافة لانتشار أصدقاء المجلة في ربوع السودان تنوعت مواضيع المجلة أيضاً، لتعكس ذلك الانتشار والتنوّع، فلا يخلو كل عدد من قصة أو موضوع يتناول أحد مديريات ومدن السودان. من الأمثلة على ذلك مقال إحسان المبارك، التي كتبت فيه عن رحلتها من مدينة الخرطوم إلى مدينة كسلا مروراً بمدني والقضارف وحلفا الجديدة، وصولًا إلى درة الشرق. وصفت إحسان طبيعة المدينة الغنية المتمثلة في جبال التاكا وعين توتيل العذبة، ثم منها إلى سوق المدينة الذي يحوي المنتوجات والتي تعكس الموارد الغنية التي تشتهر بها المدينة؛ كحبال السعف والخناجر والسيوف والمنتجات الفخارية. ثم تطرَّقت إلى المصانع في كسلا، وعدَّدت بعض المصانع التي تنتج الكثير الصناعات المحلية والتي يتم تصديرها خارجياً. ونجد في أعداد أخرى مواضيع مماثلة عن جوبا وكادُقلي وكوستي وغيرها.

تتعدى أهمية نشر مثل هذه المواضيع عن المدن المختلفة التعريف ونشر معلومات عن المدن، بل تكمن أيضاً في توسيع مفهوم المدينة للطفل الذي يتلخَّص إدراكه للمدينة في محيطه المباشر. وربما بذلك نجد أن الارتباط بين "أصدقاء الصبيان" ومختلف مدن السودان هو ارتباط وثيق يتعدى كونه تعداداً لأسماء مدن، بل هي معرفة أعمق لطبيعة كل مدينة وساكنيها.

جميع الصور في هذا المعرض من موقع ذاكرة السودان

تاريخ مختصر للمجلة

تأسَّست مجلة الصبيان في العام ١٩٤٦م في مكتب النشر بمعهد التربية بخت الرضا بقيادة الأستاذ عوض ساتي، والتي كانت بمثابة مُعلِّمٍ ومربٍّ لما كان يُنشر فيها من مواضيع وقصص هادفة. افتتح فيها العم سرور كل عدد بكلمات تحمل في طياتها الكثير من الحكمة. ولطالما كانت مجلة الصبيان خير جليس وأنيس لأبناء وبنات السودان، وتظلّ مكانتها عند أصدقائها وقرّائها خاصةً ومُحبَّبة إلى قلوبهم.

أصدقاء الصبيان

اختلف أصدقاء الصبيان، فمنهم من كان يقرؤها أسبوعياً ومنهم من كان ينتظرها شهرياً، ومنهم من وجد أعداداً مخزَّنة يحفها التراب في منازلهم وتناولوها ليقرأوا أعدادها الكثيرة متتابعة.

لم يقتصر محيط أصدقاء الصبيان على الخرطوم، بل وصلت المجلة للأصدقاء في جميع مدن السودان وأطرافه، ظهر ذلك في ترحيب العمة الزهراء في فقرة "مرحباً أصدقاء الصبيان"، والتي كتب إليها الأطفال للتحية أو للمشاركة بصورة من عطلتهم الصيفية، أو لحكاية قصة، أو نكتة أو معاتبين لعدم نشر مشاركاتهم في العدد. كتب إليها رمضان من كريمة والتجاني من نيالا لنشر صورتهم الشخصية ونبوية من الديوم للاستفسار عن موعد المسابقة وسعاد من بُرّي لمشاركة هواياتها ومكي من كادُقلي للتحية. ونُشر في "لقاء الأصدقاء" مواقف شاركها الأصدقاء من أمدرمان وكسلا والرهد والجنيد وشندي.

مواضيع المدن في المجلة

الجديد بالذكر أنه بالإضافة لانتشار أصدقاء المجلة في ربوع السودان تنوعت مواضيع المجلة أيضاً، لتعكس ذلك الانتشار والتنوّع، فلا يخلو كل عدد من قصة أو موضوع يتناول أحد مديريات ومدن السودان. من الأمثلة على ذلك مقال إحسان المبارك، التي كتبت فيه عن رحلتها من مدينة الخرطوم إلى مدينة كسلا مروراً بمدني والقضارف وحلفا الجديدة، وصولًا إلى درة الشرق. وصفت إحسان طبيعة المدينة الغنية المتمثلة في جبال التاكا وعين توتيل العذبة، ثم منها إلى سوق المدينة الذي يحوي المنتوجات والتي تعكس الموارد الغنية التي تشتهر بها المدينة؛ كحبال السعف والخناجر والسيوف والمنتجات الفخارية. ثم تطرَّقت إلى المصانع في كسلا، وعدَّدت بعض المصانع التي تنتج الكثير الصناعات المحلية والتي يتم تصديرها خارجياً. ونجد في أعداد أخرى مواضيع مماثلة عن جوبا وكادُقلي وكوستي وغيرها.

تتعدى أهمية نشر مثل هذه المواضيع عن المدن المختلفة التعريف ونشر معلومات عن المدن، بل تكمن أيضاً في توسيع مفهوم المدينة للطفل الذي يتلخَّص إدراكه للمدينة في محيطه المباشر. وربما بذلك نجد أن الارتباط بين "أصدقاء الصبيان" ومختلف مدن السودان هو ارتباط وثيق يتعدى كونه تعداداً لأسماء مدن، بل هي معرفة أعمق لطبيعة كل مدينة وساكنيها.

جميع الصور في هذا المعرض من موقع ذاكرة السودان

تاريخ مختصر للمجلة

تأسَّست مجلة الصبيان في العام ١٩٤٦م في مكتب النشر بمعهد التربية بخت الرضا بقيادة الأستاذ عوض ساتي، والتي كانت بمثابة مُعلِّمٍ ومربٍّ لما كان يُنشر فيها من مواضيع وقصص هادفة. افتتح فيها العم سرور كل عدد بكلمات تحمل في طياتها الكثير من الحكمة. ولطالما كانت مجلة الصبيان خير جليس وأنيس لأبناء وبنات السودان، وتظلّ مكانتها عند أصدقائها وقرّائها خاصةً ومُحبَّبة إلى قلوبهم.

أصدقاء الصبيان

اختلف أصدقاء الصبيان، فمنهم من كان يقرؤها أسبوعياً ومنهم من كان ينتظرها شهرياً، ومنهم من وجد أعداداً مخزَّنة يحفها التراب في منازلهم وتناولوها ليقرأوا أعدادها الكثيرة متتابعة.

لم يقتصر محيط أصدقاء الصبيان على الخرطوم، بل وصلت المجلة للأصدقاء في جميع مدن السودان وأطرافه، ظهر ذلك في ترحيب العمة الزهراء في فقرة "مرحباً أصدقاء الصبيان"، والتي كتب إليها الأطفال للتحية أو للمشاركة بصورة من عطلتهم الصيفية، أو لحكاية قصة، أو نكتة أو معاتبين لعدم نشر مشاركاتهم في العدد. كتب إليها رمضان من كريمة والتجاني من نيالا لنشر صورتهم الشخصية ونبوية من الديوم للاستفسار عن موعد المسابقة وسعاد من بُرّي لمشاركة هواياتها ومكي من كادُقلي للتحية. ونُشر في "لقاء الأصدقاء" مواقف شاركها الأصدقاء من أمدرمان وكسلا والرهد والجنيد وشندي.

مواضيع المدن في المجلة

الجديد بالذكر أنه بالإضافة لانتشار أصدقاء المجلة في ربوع السودان تنوعت مواضيع المجلة أيضاً، لتعكس ذلك الانتشار والتنوّع، فلا يخلو كل عدد من قصة أو موضوع يتناول أحد مديريات ومدن السودان. من الأمثلة على ذلك مقال إحسان المبارك، التي كتبت فيه عن رحلتها من مدينة الخرطوم إلى مدينة كسلا مروراً بمدني والقضارف وحلفا الجديدة، وصولًا إلى درة الشرق. وصفت إحسان طبيعة المدينة الغنية المتمثلة في جبال التاكا وعين توتيل العذبة، ثم منها إلى سوق المدينة الذي يحوي المنتوجات والتي تعكس الموارد الغنية التي تشتهر بها المدينة؛ كحبال السعف والخناجر والسيوف والمنتجات الفخارية. ثم تطرَّقت إلى المصانع في كسلا، وعدَّدت بعض المصانع التي تنتج الكثير الصناعات المحلية والتي يتم تصديرها خارجياً. ونجد في أعداد أخرى مواضيع مماثلة عن جوبا وكادُقلي وكوستي وغيرها.

تتعدى أهمية نشر مثل هذه المواضيع عن المدن المختلفة التعريف ونشر معلومات عن المدن، بل تكمن أيضاً في توسيع مفهوم المدينة للطفل الذي يتلخَّص إدراكه للمدينة في محيطه المباشر. وربما بذلك نجد أن الارتباط بين "أصدقاء الصبيان" ومختلف مدن السودان هو ارتباط وثيق يتعدى كونه تعداداً لأسماء مدن، بل هي معرفة أعمق لطبيعة كل مدينة وساكنيها.

جميع الصور في هذا المعرض من موقع ذاكرة السودان

مدينة داخل مدينة

مدينة داخل مدينة

قبل أيام، كنت أتصفَّح جهاز الكمبيوتر الشخصي وملفات الصور الكثيرة المخزنة بها، ووقعتُ على ملفٍّ ذكرني بحياة أصدقائي الأثيوبيين والإرتريين في الخرطوم. الصور كانت قد أُخِذَت خلال زياراتي المتعدِّدة لهم في كلٍّ من حي الصحافة والجريف، وهي أحياء في الخرطوم معروفة بوجود جالية كبيرة من المهاجرين الإثيوبيين والإريتريين. بينما كنا نتجول في حي الجريف وسط المحلات والمطاعم ذات اللافتات المكتوبة بحروف كبيرة بلغة الأمهرة، والتي كانت تبيع منتجاتهم من طعام وملابس وعطور ومستحضرات الشعر، كنت أشعر دوماً بأننا في مدينة داخل المدينة، وكأنهم أعادوا إنشاء مجتمعٍ جديد، يتماسَك خلال السلع التقليدية في ثقافتهم كمحاولة للبقاء في أرضٍ جديدة وفي الغالب مؤقتة.

وأغلب الإثيوبيين والإرتريين الذين قابلتهم داخل وخارج البلاد لديهم حبٌّ كبير لأوطانهم، وهم ينحدرون من نفس القبائل على طول الشريط الحدودي المشترك الذي يعبرونه في رحلة محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن حياة أفضل في أوربا أو أمريكا، وبعضهم يلحق بعائلاتهم المسقرة في الخرطوم.

بينما كانت علاقاتهم جيدة مع المواطنين السودانيين، كان أصدقائي كثيراً ما يشكون مضايقات أفراد الشرطة، واستغلالهم تحت ذريعة تطبيق قانون المهاجرين.

تذكَّرت أجراس وإنشاد الكنيسة الأرثودكسية لساعات أيام الأحاد في الخرطوم 2، مع كل ذاك الزحام، وتلك الضجّة من المصلين، بثيابهم البيضاء والبدلات وأطفالهم. وكان الباعة الإثيوبيين يصطفون خارج الكنيسة بمنتجاتهم التقليدية من توابل وحبوب والعديد المنتجات بطيفٍ من الألوان معروضة في الشارع، وأيضاً جالت بذاكرتي ترانيم الكنيسة البروتستانتية الأكثر تقشفاً، وهو مبنىً كانوا يتشاركونه مع البروتستنتات السودانيين من جبال النوبة.

هذه جالية خَلَقَت لنفسها مساحة تربطها بالوطن، ومع هذا، كانت منفتحة على مُضيفتها؛ حيث أصبَحَت أطباقهم التقليدية، مثل الزغني والإنجيرا، معروفة لدى السودانيين. كما إن طقوس القهوة الإثيوبية، بأبخرة بخورها ومقبّلاتها ومستلزماتها، من أواني ومقاعد وطاولات منخفضة؛ أصبح مظهراً مألوفاً في الخرطوم.

منذ اندلاع الحرب، أُجبِرَ هؤلاء المهاجرين على النزوح لولايات آمنة، مثلما اضطر أغلب السكان، أو العودة لأوطانهم.

فكرة مدينة داخل المدينة، حيث يخلق الوافدون لأنفسهم مساحات تربطهم بأوطانهم، ويمارسون فيها عاداتهم الموروثة، هي عملية انسيابية، لا تحدث بمعزل من الناس. والمكان الذي احتواهم، حيث أن الوافد يأتي بمفرده وبمعزل عن جذوره التي كانت مغروسة في أرضه، مما يقتضي عليه التكيُّف مع البيئة الجديدة التي قامت باحتوائه. هذه المدن الداخلية هي بمثابة مكان يطمئنون إليه، ويمارسون به ارتباطهم بالوطن، وهي تظهر الاختلاف بينهم وبين مضيفيهم، ولكن أيضاً تظهر الأشياء المشتركة التي تُعزِّز الترابط.

صورة الغلاف © سارة النقر، تُظهر مقبرة إثيوبية وإريترية في الصحافة

قبل أيام، كنت أتصفَّح جهاز الكمبيوتر الشخصي وملفات الصور الكثيرة المخزنة بها، ووقعتُ على ملفٍّ ذكرني بحياة أصدقائي الأثيوبيين والإرتريين في الخرطوم. الصور كانت قد أُخِذَت خلال زياراتي المتعدِّدة لهم في كلٍّ من حي الصحافة والجريف، وهي أحياء في الخرطوم معروفة بوجود جالية كبيرة من المهاجرين الإثيوبيين والإريتريين. بينما كنا نتجول في حي الجريف وسط المحلات والمطاعم ذات اللافتات المكتوبة بحروف كبيرة بلغة الأمهرة، والتي كانت تبيع منتجاتهم من طعام وملابس وعطور ومستحضرات الشعر، كنت أشعر دوماً بأننا في مدينة داخل المدينة، وكأنهم أعادوا إنشاء مجتمعٍ جديد، يتماسَك خلال السلع التقليدية في ثقافتهم كمحاولة للبقاء في أرضٍ جديدة وفي الغالب مؤقتة.

وأغلب الإثيوبيين والإرتريين الذين قابلتهم داخل وخارج البلاد لديهم حبٌّ كبير لأوطانهم، وهم ينحدرون من نفس القبائل على طول الشريط الحدودي المشترك الذي يعبرونه في رحلة محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن حياة أفضل في أوربا أو أمريكا، وبعضهم يلحق بعائلاتهم المسقرة في الخرطوم.

بينما كانت علاقاتهم جيدة مع المواطنين السودانيين، كان أصدقائي كثيراً ما يشكون مضايقات أفراد الشرطة، واستغلالهم تحت ذريعة تطبيق قانون المهاجرين.

تذكَّرت أجراس وإنشاد الكنيسة الأرثودكسية لساعات أيام الأحاد في الخرطوم 2، مع كل ذاك الزحام، وتلك الضجّة من المصلين، بثيابهم البيضاء والبدلات وأطفالهم. وكان الباعة الإثيوبيين يصطفون خارج الكنيسة بمنتجاتهم التقليدية من توابل وحبوب والعديد المنتجات بطيفٍ من الألوان معروضة في الشارع، وأيضاً جالت بذاكرتي ترانيم الكنيسة البروتستانتية الأكثر تقشفاً، وهو مبنىً كانوا يتشاركونه مع البروتستنتات السودانيين من جبال النوبة.

هذه جالية خَلَقَت لنفسها مساحة تربطها بالوطن، ومع هذا، كانت منفتحة على مُضيفتها؛ حيث أصبَحَت أطباقهم التقليدية، مثل الزغني والإنجيرا، معروفة لدى السودانيين. كما إن طقوس القهوة الإثيوبية، بأبخرة بخورها ومقبّلاتها ومستلزماتها، من أواني ومقاعد وطاولات منخفضة؛ أصبح مظهراً مألوفاً في الخرطوم.

منذ اندلاع الحرب، أُجبِرَ هؤلاء المهاجرين على النزوح لولايات آمنة، مثلما اضطر أغلب السكان، أو العودة لأوطانهم.

فكرة مدينة داخل المدينة، حيث يخلق الوافدون لأنفسهم مساحات تربطهم بأوطانهم، ويمارسون فيها عاداتهم الموروثة، هي عملية انسيابية، لا تحدث بمعزل من الناس. والمكان الذي احتواهم، حيث أن الوافد يأتي بمفرده وبمعزل عن جذوره التي كانت مغروسة في أرضه، مما يقتضي عليه التكيُّف مع البيئة الجديدة التي قامت باحتوائه. هذه المدن الداخلية هي بمثابة مكان يطمئنون إليه، ويمارسون به ارتباطهم بالوطن، وهي تظهر الاختلاف بينهم وبين مضيفيهم، ولكن أيضاً تظهر الأشياء المشتركة التي تُعزِّز الترابط.

صورة الغلاف © سارة النقر، تُظهر مقبرة إثيوبية وإريترية في الصحافة

قبل أيام، كنت أتصفَّح جهاز الكمبيوتر الشخصي وملفات الصور الكثيرة المخزنة بها، ووقعتُ على ملفٍّ ذكرني بحياة أصدقائي الأثيوبيين والإرتريين في الخرطوم. الصور كانت قد أُخِذَت خلال زياراتي المتعدِّدة لهم في كلٍّ من حي الصحافة والجريف، وهي أحياء في الخرطوم معروفة بوجود جالية كبيرة من المهاجرين الإثيوبيين والإريتريين. بينما كنا نتجول في حي الجريف وسط المحلات والمطاعم ذات اللافتات المكتوبة بحروف كبيرة بلغة الأمهرة، والتي كانت تبيع منتجاتهم من طعام وملابس وعطور ومستحضرات الشعر، كنت أشعر دوماً بأننا في مدينة داخل المدينة، وكأنهم أعادوا إنشاء مجتمعٍ جديد، يتماسَك خلال السلع التقليدية في ثقافتهم كمحاولة للبقاء في أرضٍ جديدة وفي الغالب مؤقتة.

وأغلب الإثيوبيين والإرتريين الذين قابلتهم داخل وخارج البلاد لديهم حبٌّ كبير لأوطانهم، وهم ينحدرون من نفس القبائل على طول الشريط الحدودي المشترك الذي يعبرونه في رحلة محفوفة بالمخاطر، بحثاً عن حياة أفضل في أوربا أو أمريكا، وبعضهم يلحق بعائلاتهم المسقرة في الخرطوم.

بينما كانت علاقاتهم جيدة مع المواطنين السودانيين، كان أصدقائي كثيراً ما يشكون مضايقات أفراد الشرطة، واستغلالهم تحت ذريعة تطبيق قانون المهاجرين.

تذكَّرت أجراس وإنشاد الكنيسة الأرثودكسية لساعات أيام الأحاد في الخرطوم 2، مع كل ذاك الزحام، وتلك الضجّة من المصلين، بثيابهم البيضاء والبدلات وأطفالهم. وكان الباعة الإثيوبيين يصطفون خارج الكنيسة بمنتجاتهم التقليدية من توابل وحبوب والعديد المنتجات بطيفٍ من الألوان معروضة في الشارع، وأيضاً جالت بذاكرتي ترانيم الكنيسة البروتستانتية الأكثر تقشفاً، وهو مبنىً كانوا يتشاركونه مع البروتستنتات السودانيين من جبال النوبة.

هذه جالية خَلَقَت لنفسها مساحة تربطها بالوطن، ومع هذا، كانت منفتحة على مُضيفتها؛ حيث أصبَحَت أطباقهم التقليدية، مثل الزغني والإنجيرا، معروفة لدى السودانيين. كما إن طقوس القهوة الإثيوبية، بأبخرة بخورها ومقبّلاتها ومستلزماتها، من أواني ومقاعد وطاولات منخفضة؛ أصبح مظهراً مألوفاً في الخرطوم.

منذ اندلاع الحرب، أُجبِرَ هؤلاء المهاجرين على النزوح لولايات آمنة، مثلما اضطر أغلب السكان، أو العودة لأوطانهم.

فكرة مدينة داخل المدينة، حيث يخلق الوافدون لأنفسهم مساحات تربطهم بأوطانهم، ويمارسون فيها عاداتهم الموروثة، هي عملية انسيابية، لا تحدث بمعزل من الناس. والمكان الذي احتواهم، حيث أن الوافد يأتي بمفرده وبمعزل عن جذوره التي كانت مغروسة في أرضه، مما يقتضي عليه التكيُّف مع البيئة الجديدة التي قامت باحتوائه. هذه المدن الداخلية هي بمثابة مكان يطمئنون إليه، ويمارسون به ارتباطهم بالوطن، وهي تظهر الاختلاف بينهم وبين مضيفيهم، ولكن أيضاً تظهر الأشياء المشتركة التي تُعزِّز الترابط.

صورة الغلاف © سارة النقر، تُظهر مقبرة إثيوبية وإريترية في الصحافة

مساكن كردفان

.jpeg)

مساكن كردفان

سُكَّان كردفان هم خليط من الإثنيات والقبائل المتنوعة، يبدأ تاريخ الجغرافيا السكانية لكردفان بدخول مختلف السكان إلى المنطقة، والذين وفدوا من الغرب عبر ليبيا ودارفور، ومن الشرق عن طريق النيل، واستوطنوا هذه البلاد واختلطوا بالسكان الأصليين: قبائل الأبَّالة والبقارة والنوبة وغيرها. كما شهدت مدينة الأبيض تغييراً ديموغرافيَّاً آخر في القرن التاسع عشر، خلال العهد التركي، بتوافد جاليات أجنبية كالأغاريق والشوام والأقباط و الهنود والأرمن.

من ناحية اقتصادية يمكن تقسيم سكان كردفان إلى قسمين:

"أهل الدار" وهم السكان المستقرون في المدن والقرى والحلال (حلة)، و يمتهنون العمالة الحضرية والزراعة والبستنة وتربية الحيوانات.

أهل المرحال، وهم رعاة الحيوانات، كالأبَّالة، وهم الذين يمتهنون تربية ورعاية الإبل. يرتحل الرجال على الجمال وتركب النساء الجمال المحفّلة. كذلك توجد قبائل البقارة وهي القبائل التي يمتهنون تربية ورعاية الأبقار، حيث يركب الرجال الثيران والخيل والحمير، وتركب النساء كذلك الثيران المُحفّلة. ويستخدم الرحل عدة وسائل لنقل موادهم الغذائية ومعدات المنزل وحتى الشعب التي تستخدم لبناء المنازل المؤقتة.

تغيَّرت وتطوَّرت مدينة الأبيض على مدى السنوات، كانت أحياء المدينة القديمة عبارة عن زرائب مُسوَّرة بالشوك، وداخل كلّ زريبة توجد مجموعة من القطاطي والكرنك والرواكيب وغيرها من أجزاء البيت. قُسِّمت المدينة إلى خمس مناطق حول الخور الذي يجري في المنتصف. أما تشكيل المدينة الحالي فقد حدث في فترات الحكم والاستعمار المختلفة.

سُكَّان كردفان هم خليط من الإثنيات والقبائل المتنوعة، يبدأ تاريخ الجغرافيا السكانية لكردفان بدخول مختلف السكان إلى المنطقة، والذين وفدوا من الغرب عبر ليبيا ودارفور، ومن الشرق عن طريق النيل، واستوطنوا هذه البلاد واختلطوا بالسكان الأصليين: قبائل الأبَّالة والبقارة والنوبة وغيرها. كما شهدت مدينة الأبيض تغييراً ديموغرافيَّاً آخر في القرن التاسع عشر، خلال العهد التركي، بتوافد جاليات أجنبية كالأغاريق والشوام والأقباط و الهنود والأرمن.

من ناحية اقتصادية يمكن تقسيم سكان كردفان إلى قسمين:

"أهل الدار" وهم السكان المستقرون في المدن والقرى والحلال (حلة)، و يمتهنون العمالة الحضرية والزراعة والبستنة وتربية الحيوانات.

أهل المرحال، وهم رعاة الحيوانات، كالأبَّالة، وهم الذين يمتهنون تربية ورعاية الإبل. يرتحل الرجال على الجمال وتركب النساء الجمال المحفّلة. كذلك توجد قبائل البقارة وهي القبائل التي يمتهنون تربية ورعاية الأبقار، حيث يركب الرجال الثيران والخيل والحمير، وتركب النساء كذلك الثيران المُحفّلة. ويستخدم الرحل عدة وسائل لنقل موادهم الغذائية ومعدات المنزل وحتى الشعب التي تستخدم لبناء المنازل المؤقتة.

تغيَّرت وتطوَّرت مدينة الأبيض على مدى السنوات، كانت أحياء المدينة القديمة عبارة عن زرائب مُسوَّرة بالشوك، وداخل كلّ زريبة توجد مجموعة من القطاطي والكرنك والرواكيب وغيرها من أجزاء البيت. قُسِّمت المدينة إلى خمس مناطق حول الخور الذي يجري في المنتصف. أما تشكيل المدينة الحالي فقد حدث في فترات الحكم والاستعمار المختلفة.

.jpeg)

سُكَّان كردفان هم خليط من الإثنيات والقبائل المتنوعة، يبدأ تاريخ الجغرافيا السكانية لكردفان بدخول مختلف السكان إلى المنطقة، والذين وفدوا من الغرب عبر ليبيا ودارفور، ومن الشرق عن طريق النيل، واستوطنوا هذه البلاد واختلطوا بالسكان الأصليين: قبائل الأبَّالة والبقارة والنوبة وغيرها. كما شهدت مدينة الأبيض تغييراً ديموغرافيَّاً آخر في القرن التاسع عشر، خلال العهد التركي، بتوافد جاليات أجنبية كالأغاريق والشوام والأقباط و الهنود والأرمن.

من ناحية اقتصادية يمكن تقسيم سكان كردفان إلى قسمين:

"أهل الدار" وهم السكان المستقرون في المدن والقرى والحلال (حلة)، و يمتهنون العمالة الحضرية والزراعة والبستنة وتربية الحيوانات.

أهل المرحال، وهم رعاة الحيوانات، كالأبَّالة، وهم الذين يمتهنون تربية ورعاية الإبل. يرتحل الرجال على الجمال وتركب النساء الجمال المحفّلة. كذلك توجد قبائل البقارة وهي القبائل التي يمتهنون تربية ورعاية الأبقار، حيث يركب الرجال الثيران والخيل والحمير، وتركب النساء كذلك الثيران المُحفّلة. ويستخدم الرحل عدة وسائل لنقل موادهم الغذائية ومعدات المنزل وحتى الشعب التي تستخدم لبناء المنازل المؤقتة.

تغيَّرت وتطوَّرت مدينة الأبيض على مدى السنوات، كانت أحياء المدينة القديمة عبارة عن زرائب مُسوَّرة بالشوك، وداخل كلّ زريبة توجد مجموعة من القطاطي والكرنك والرواكيب وغيرها من أجزاء البيت. قُسِّمت المدينة إلى خمس مناطق حول الخور الذي يجري في المنتصف. أما تشكيل المدينة الحالي فقد حدث في فترات الحكم والاستعمار المختلفة.

الأرض المتحركة

.jpeg)

الأرض المتحركة

ماذا تعني المدينة؟ عندما سألنا أحد سكان حي الحاج يوسف القديم عما إذا كان يعتبر حيَّهُ مدينةً، قال نعم. سألناه عن السبب، فقال إن السبب هو أن مجموعة كبيرة من الأجانب قد انتقلت الآن إلى الحي. كان الحاج يوسف في الأصل قرية تقع إلى الشمال من الخرطوم واختفت بسبب التوسع العمراني للمدينة. طَرَحتُ السؤال نفسه على أحد سكان قرية الشقيلاب، وهي قرية أخرى امتدت إليها المدينة في السنوات الأخيرة. كانت إجابته أن تغير معيشة السكان وإعادة تخطيط قريتهم جعلها مدينة. للحكومات أيضاً طرقها الخاصة في تحديد ماهية المدينة. فعادةً ما يكون عدد السكان في منطقة ما من الأرض هو المؤشر الرئيسي؛ وأحياناً يكون المؤشر هو أنواع الخدمات في المنطقة وحجمها، والتي تحددها أيضاً الكثافة السكانية لمنطقة جغرافية معينة لأن الخدمات يتم تحديدها لخدمة منطقة تجمع سكاني معين. ومع ذلك، فإن المفهوم المتفق عليه للمدينة هو أنها قطعة أرض ثابتة تتوسع وتنمو وتتغير لأسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والسياسية.

إن أحداث عام ٢٠٢٣ في السودان قد غيَّرت قواعد اللعبة. بحلول أبريل/نيسان ٢٠٢٤ أي بعد عام واحد بالضبط من بداية الحرب، كان قد نزح أكثر من عشرة ملايين شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان بالكامل، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة. هذا هو حجم سكان ما يُسمَّى "المدينة الضخمة" أو نحو عشرين مدينة عادية الحجم. إن استخدام المدينة كمقياس أمر بالغ الأهمية هنا، حيث أن وجود المدن واستدامتها يتطلب مستوى معين من البنية التحتية والقدرات والحوكمة وإنتاج الغذاء والخدمات الأساسية. لا يزال أكثر من ٨٠% من النازحين داخل السودان، حيث أنهم اندمجوا في قرى وبلدات ومدن صغيرة أخرى كانت ضعيفة التطور أصلاً. هذا العدد الكبير من السكان الجدد قد أرهق قدرة هذه المستوطنات وبالتالي يهدد البلاد بأكملها بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وحالة حرجة من الأمن الغذائي والمجاعة.

لننظر الآن إلى نفس المشكلة من زاوية مختلفة. غالبية السكان النازحين هم من سكان المدن، كانوا قد نزحوا من ثلاث من أكبر المدن في السودان: الخرطوم وود مدني ونيالا. ومع ذلك، فإن معظم سكان السودان هم في الواقع من سكان الريف؛ مثل المزارعين والرعاة. هذه المجتمعات أيضاً تأثَّرت بالنزاع، حيث عطَّلت الحرب سبل عيشهم وأنماط حياتهم وطرق تنقلهم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى المقارنة بين نمط حياة البدو الرحل، الذي ينطوي على التنقل الطوعي، والتنقل الناجم عن النزاع.

يتنقل البدو الرحل بأعداد كبيرة، وغالباً ما يكونون مصحوبين بمواشيهم التي يمكن أن تغطي مساحة مستوطنات صغيرة. وعلى غرار النازحين الحاليين، يمكن اعتبار السكان البدو الرحل قِطَعَاً متنقِّلة من الأرض. الرعاة يجوبون الأرض منذ قرون، إن لم يكن منذ آلاف السنين. وهم يعملون إلى حدٍّ كبير مثل المستوطنات الثابتة المنتظمة، حيث يَنمُون ويتقلص حجمهم. ولديهم خدمات متنقلة كاملة تلبّي احتياجات هذا العدد من الناس والحيوانات، على الرغم من أن نوع البنية التحتية المطلوبة للبدو الرحَّل تَختلف بوضوح عن المستوطنة المستقرة. فلا يزال لديهم خبراء طبيون وبيئيون، وطرق للتنقل والسكن وأنظمة حوكمة.

تُعتَبَر قوانين الأراضي المجتمعية والعرفية مسألة معقدة للغاية، لذا لن يكون من المجدي إدراجها في هذا النص. ومع ذلك، فإن الحاجة للأرض المطلوبة لإيواء جميع احتياجات البدو الرحل ستكون موجودة دائماً. إذا أخذنا استخدام الأرض أو الحق في شغل الأرض لفترات زمنية معينة كشكل من أشكال الملكية المؤقتة، فإن هذه الملكية الموسمية التي تحدث كل عام لسنوات تخلق حدوداً بين الاتفاقات العرفية والتعديات. إن الاستخدام المعني وكيفية تقاسم الموارد هي بعض من الأسباب العديدة التي تنشأ عنها الخلافات. لكن هذه الأطر تحمل أيضاً إجابات محتملة للمشاكل الحالية. ويمكن لاستعارة هذه الأطر في أن تساعد في معالجة قضايا النزوح الحالية. كيف تتحرَّك المدن؟ ما الذي يمكن أن يجعل للمدينة أربعة أرجل؟ ماذا لو استمر الناس في التنقل؟ كيف يمكن للخبراء الحضريين التعلم من الريف؟

ماذا تعني المدينة؟ عندما سألنا أحد سكان حي الحاج يوسف القديم عما إذا كان يعتبر حيَّهُ مدينةً، قال نعم. سألناه عن السبب، فقال إن السبب هو أن مجموعة كبيرة من الأجانب قد انتقلت الآن إلى الحي. كان الحاج يوسف في الأصل قرية تقع إلى الشمال من الخرطوم واختفت بسبب التوسع العمراني للمدينة. طَرَحتُ السؤال نفسه على أحد سكان قرية الشقيلاب، وهي قرية أخرى امتدت إليها المدينة في السنوات الأخيرة. كانت إجابته أن تغير معيشة السكان وإعادة تخطيط قريتهم جعلها مدينة. للحكومات أيضاً طرقها الخاصة في تحديد ماهية المدينة. فعادةً ما يكون عدد السكان في منطقة ما من الأرض هو المؤشر الرئيسي؛ وأحياناً يكون المؤشر هو أنواع الخدمات في المنطقة وحجمها، والتي تحددها أيضاً الكثافة السكانية لمنطقة جغرافية معينة لأن الخدمات يتم تحديدها لخدمة منطقة تجمع سكاني معين. ومع ذلك، فإن المفهوم المتفق عليه للمدينة هو أنها قطعة أرض ثابتة تتوسع وتنمو وتتغير لأسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والسياسية.

إن أحداث عام ٢٠٢٣ في السودان قد غيَّرت قواعد اللعبة. بحلول أبريل/نيسان ٢٠٢٤ أي بعد عام واحد بالضبط من بداية الحرب، كان قد نزح أكثر من عشرة ملايين شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان بالكامل، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة. هذا هو حجم سكان ما يُسمَّى "المدينة الضخمة" أو نحو عشرين مدينة عادية الحجم. إن استخدام المدينة كمقياس أمر بالغ الأهمية هنا، حيث أن وجود المدن واستدامتها يتطلب مستوى معين من البنية التحتية والقدرات والحوكمة وإنتاج الغذاء والخدمات الأساسية. لا يزال أكثر من ٨٠% من النازحين داخل السودان، حيث أنهم اندمجوا في قرى وبلدات ومدن صغيرة أخرى كانت ضعيفة التطور أصلاً. هذا العدد الكبير من السكان الجدد قد أرهق قدرة هذه المستوطنات وبالتالي يهدد البلاد بأكملها بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وحالة حرجة من الأمن الغذائي والمجاعة.

لننظر الآن إلى نفس المشكلة من زاوية مختلفة. غالبية السكان النازحين هم من سكان المدن، كانوا قد نزحوا من ثلاث من أكبر المدن في السودان: الخرطوم وود مدني ونيالا. ومع ذلك، فإن معظم سكان السودان هم في الواقع من سكان الريف؛ مثل المزارعين والرعاة. هذه المجتمعات أيضاً تأثَّرت بالنزاع، حيث عطَّلت الحرب سبل عيشهم وأنماط حياتهم وطرق تنقلهم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى المقارنة بين نمط حياة البدو الرحل، الذي ينطوي على التنقل الطوعي، والتنقل الناجم عن النزاع.

يتنقل البدو الرحل بأعداد كبيرة، وغالباً ما يكونون مصحوبين بمواشيهم التي يمكن أن تغطي مساحة مستوطنات صغيرة. وعلى غرار النازحين الحاليين، يمكن اعتبار السكان البدو الرحل قِطَعَاً متنقِّلة من الأرض. الرعاة يجوبون الأرض منذ قرون، إن لم يكن منذ آلاف السنين. وهم يعملون إلى حدٍّ كبير مثل المستوطنات الثابتة المنتظمة، حيث يَنمُون ويتقلص حجمهم. ولديهم خدمات متنقلة كاملة تلبّي احتياجات هذا العدد من الناس والحيوانات، على الرغم من أن نوع البنية التحتية المطلوبة للبدو الرحَّل تَختلف بوضوح عن المستوطنة المستقرة. فلا يزال لديهم خبراء طبيون وبيئيون، وطرق للتنقل والسكن وأنظمة حوكمة.

تُعتَبَر قوانين الأراضي المجتمعية والعرفية مسألة معقدة للغاية، لذا لن يكون من المجدي إدراجها في هذا النص. ومع ذلك، فإن الحاجة للأرض المطلوبة لإيواء جميع احتياجات البدو الرحل ستكون موجودة دائماً. إذا أخذنا استخدام الأرض أو الحق في شغل الأرض لفترات زمنية معينة كشكل من أشكال الملكية المؤقتة، فإن هذه الملكية الموسمية التي تحدث كل عام لسنوات تخلق حدوداً بين الاتفاقات العرفية والتعديات. إن الاستخدام المعني وكيفية تقاسم الموارد هي بعض من الأسباب العديدة التي تنشأ عنها الخلافات. لكن هذه الأطر تحمل أيضاً إجابات محتملة للمشاكل الحالية. ويمكن لاستعارة هذه الأطر في أن تساعد في معالجة قضايا النزوح الحالية. كيف تتحرَّك المدن؟ ما الذي يمكن أن يجعل للمدينة أربعة أرجل؟ ماذا لو استمر الناس في التنقل؟ كيف يمكن للخبراء الحضريين التعلم من الريف؟

.jpeg)

ماذا تعني المدينة؟ عندما سألنا أحد سكان حي الحاج يوسف القديم عما إذا كان يعتبر حيَّهُ مدينةً، قال نعم. سألناه عن السبب، فقال إن السبب هو أن مجموعة كبيرة من الأجانب قد انتقلت الآن إلى الحي. كان الحاج يوسف في الأصل قرية تقع إلى الشمال من الخرطوم واختفت بسبب التوسع العمراني للمدينة. طَرَحتُ السؤال نفسه على أحد سكان قرية الشقيلاب، وهي قرية أخرى امتدت إليها المدينة في السنوات الأخيرة. كانت إجابته أن تغير معيشة السكان وإعادة تخطيط قريتهم جعلها مدينة. للحكومات أيضاً طرقها الخاصة في تحديد ماهية المدينة. فعادةً ما يكون عدد السكان في منطقة ما من الأرض هو المؤشر الرئيسي؛ وأحياناً يكون المؤشر هو أنواع الخدمات في المنطقة وحجمها، والتي تحددها أيضاً الكثافة السكانية لمنطقة جغرافية معينة لأن الخدمات يتم تحديدها لخدمة منطقة تجمع سكاني معين. ومع ذلك، فإن المفهوم المتفق عليه للمدينة هو أنها قطعة أرض ثابتة تتوسع وتنمو وتتغير لأسباب مختلفة، بما في ذلك التغيرات الاجتماعية والسياسية.

إن أحداث عام ٢٠٢٣ في السودان قد غيَّرت قواعد اللعبة. بحلول أبريل/نيسان ٢٠٢٤ أي بعد عام واحد بالضبط من بداية الحرب، كان قد نزح أكثر من عشرة ملايين شخص، أي ما يقرب من ربع سكان السودان بالكامل، وفقاً لتقديرات المنظمة الدولية للهجرة. هذا هو حجم سكان ما يُسمَّى "المدينة الضخمة" أو نحو عشرين مدينة عادية الحجم. إن استخدام المدينة كمقياس أمر بالغ الأهمية هنا، حيث أن وجود المدن واستدامتها يتطلب مستوى معين من البنية التحتية والقدرات والحوكمة وإنتاج الغذاء والخدمات الأساسية. لا يزال أكثر من ٨٠% من النازحين داخل السودان، حيث أنهم اندمجوا في قرى وبلدات ومدن صغيرة أخرى كانت ضعيفة التطور أصلاً. هذا العدد الكبير من السكان الجدد قد أرهق قدرة هذه المستوطنات وبالتالي يهدد البلاد بأكملها بأكبر أزمة إنسانية في العالم، وحالة حرجة من الأمن الغذائي والمجاعة.

لننظر الآن إلى نفس المشكلة من زاوية مختلفة. غالبية السكان النازحين هم من سكان المدن، كانوا قد نزحوا من ثلاث من أكبر المدن في السودان: الخرطوم وود مدني ونيالا. ومع ذلك، فإن معظم سكان السودان هم في الواقع من سكان الريف؛ مثل المزارعين والرعاة. هذه المجتمعات أيضاً تأثَّرت بالنزاع، حيث عطَّلت الحرب سبل عيشهم وأنماط حياتهم وطرق تنقلهم. ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى المقارنة بين نمط حياة البدو الرحل، الذي ينطوي على التنقل الطوعي، والتنقل الناجم عن النزاع.

يتنقل البدو الرحل بأعداد كبيرة، وغالباً ما يكونون مصحوبين بمواشيهم التي يمكن أن تغطي مساحة مستوطنات صغيرة. وعلى غرار النازحين الحاليين، يمكن اعتبار السكان البدو الرحل قِطَعَاً متنقِّلة من الأرض. الرعاة يجوبون الأرض منذ قرون، إن لم يكن منذ آلاف السنين. وهم يعملون إلى حدٍّ كبير مثل المستوطنات الثابتة المنتظمة، حيث يَنمُون ويتقلص حجمهم. ولديهم خدمات متنقلة كاملة تلبّي احتياجات هذا العدد من الناس والحيوانات، على الرغم من أن نوع البنية التحتية المطلوبة للبدو الرحَّل تَختلف بوضوح عن المستوطنة المستقرة. فلا يزال لديهم خبراء طبيون وبيئيون، وطرق للتنقل والسكن وأنظمة حوكمة.

تُعتَبَر قوانين الأراضي المجتمعية والعرفية مسألة معقدة للغاية، لذا لن يكون من المجدي إدراجها في هذا النص. ومع ذلك، فإن الحاجة للأرض المطلوبة لإيواء جميع احتياجات البدو الرحل ستكون موجودة دائماً. إذا أخذنا استخدام الأرض أو الحق في شغل الأرض لفترات زمنية معينة كشكل من أشكال الملكية المؤقتة، فإن هذه الملكية الموسمية التي تحدث كل عام لسنوات تخلق حدوداً بين الاتفاقات العرفية والتعديات. إن الاستخدام المعني وكيفية تقاسم الموارد هي بعض من الأسباب العديدة التي تنشأ عنها الخلافات. لكن هذه الأطر تحمل أيضاً إجابات محتملة للمشاكل الحالية. ويمكن لاستعارة هذه الأطر في أن تساعد في معالجة قضايا النزوح الحالية. كيف تتحرَّك المدن؟ ما الذي يمكن أن يجعل للمدينة أربعة أرجل؟ ماذا لو استمر الناس في التنقل؟ كيف يمكن للخبراء الحضريين التعلم من الريف؟

الرحل في الساحل

الرحل في الساحل

السودان هو جزء من منطقة الساحل، وهي منطقة مناخية أفريقية مميزة تتسم بالجفاف والحرارة والشمس والأمطار الموسمية؛ ويقع في أقصى شمال أفريقيا شريط من الأمطار التي يغذيها المحيط الأطلسي والمحيط الهندي البعيد. وقد طورت هنا عدة جماعات تقاليد ثقافية غنية ومتنوعة تتماشى مع المناظر الطبيعية والحياة التي تدعمها.

تعمل المجتمعات التي تعيش في منطقة الساحل مع المناخ. فالبعض يتبعون الأمطار إلى المراعي الموسمية حيث ترعى ماشيتهم. ويعمل آخرون مع الأمطار الموسمية لزراعة المحاصيل. وكلاهما مدعوم بالمناظر الطبيعية، وكلاهما يوفر الغذاء والسلع لتبادلها في السوق ودعم الإنتاج الحرفي المحلي.

تتألف هذه المجموعة من الأفلام الوثائقية من أربعة أفلام وثائقية تُظهر تراث وثقافة القبائل الرحل المتنوعة في دارفور وكردفان, تم تصوير وإنتاج هذه المجموعة من الأفلام التوثيقية كجزء من مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية في العام ٢٠١٩ والذي كان من المقرر في البدء عرضها في ثلاثة متاحف في جميع أنحاء السودان، متحف بيت خليفة في أم درمان، الخرطوم، متحف شيكان في الأبيض، شمال كردفان، ومتحف دارفور في نيالا، جنوب دارفور.

تم إنتاج جميع الأفلام في هذه المجموعة بواسطة مارك واتمور ويوهو ميديا.

رعاة البقر "بقارة"

صور وافلام أرشيفية من أرشيف جامعة دورهام يعرض محتوى توثيقي لحياة رعاة البقر الرحل أو ما يعرف بقبائل البقارة في في كردفان ودارفور. صوره ادوارد قومر بولارد بين العامين ١٩٣٩ و١٩٤٤. كما يوجد بالفيلم مجموعة صور من العام ١٩٦٥ صورها قونر هالند.

ثقافة الإبل في دارفور

في هذا الفيلم الوثائقي القصير يشرح محمد حسين ضو النور، وهو مربي إبل من نيالا في جنوب دارفور (هو أيضاً مدير سوق الإبل بنيالا)، أهمية الإبل في ثقافة قبيلته ودارفور وحياة الرحل بشكل عام. صُوّر هذا الفيديو في سوق نيالا للإبل، ٢١/١١/٢٠١٩ من تصوير مارك واتمور.

الحياة أثناء التنقل؛ قبيلة الرزيقات في دارفور.

عمدة أبكر خريف مطر، أحد قادة المجتمع المحلي في قبيلة الرزيقات يتحدث عن حياة الترحال في دارفور، وكيف تعيش القبائل الرعوية مع الطبيعة والحيوانات، ويصف مباهج ومعاني نمط حياتهم. تم تصويره في غرب نيالا، ٢٠/١١/٢٠١٩ من تصوير مارك واتمور.

قبيلة الكبابيش

يظهر هذا الفيديو مجموعة من بدو الإبل الرحل من قبيلة الكبابيش أثناء هجرتهم الموسمية بالقرب من الجبل، شمال غرب بارا، في أرض مغطاة بالكثبان الرملية الحمراء، أثناء توجههم نحو الأبيض بشمال كردفان. في فبراير ٢٠٢١. تصوير مايكل مالينسون.

-01.jpeg)

السودان هو جزء من منطقة الساحل، وهي منطقة مناخية أفريقية مميزة تتسم بالجفاف والحرارة والشمس والأمطار الموسمية؛ ويقع في أقصى شمال أفريقيا شريط من الأمطار التي يغذيها المحيط الأطلسي والمحيط الهندي البعيد. وقد طورت هنا عدة جماعات تقاليد ثقافية غنية ومتنوعة تتماشى مع المناظر الطبيعية والحياة التي تدعمها.

تعمل المجتمعات التي تعيش في منطقة الساحل مع المناخ. فالبعض يتبعون الأمطار إلى المراعي الموسمية حيث ترعى ماشيتهم. ويعمل آخرون مع الأمطار الموسمية لزراعة المحاصيل. وكلاهما مدعوم بالمناظر الطبيعية، وكلاهما يوفر الغذاء والسلع لتبادلها في السوق ودعم الإنتاج الحرفي المحلي.

تتألف هذه المجموعة من الأفلام الوثائقية من أربعة أفلام وثائقية تُظهر تراث وثقافة القبائل الرحل المتنوعة في دارفور وكردفان, تم تصوير وإنتاج هذه المجموعة من الأفلام التوثيقية كجزء من مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية في العام ٢٠١٩ والذي كان من المقرر في البدء عرضها في ثلاثة متاحف في جميع أنحاء السودان، متحف بيت خليفة في أم درمان، الخرطوم، متحف شيكان في الأبيض، شمال كردفان، ومتحف دارفور في نيالا، جنوب دارفور.

تم إنتاج جميع الأفلام في هذه المجموعة بواسطة مارك واتمور ويوهو ميديا.

رعاة البقر "بقارة"

صور وافلام أرشيفية من أرشيف جامعة دورهام يعرض محتوى توثيقي لحياة رعاة البقر الرحل أو ما يعرف بقبائل البقارة في في كردفان ودارفور. صوره ادوارد قومر بولارد بين العامين ١٩٣٩ و١٩٤٤. كما يوجد بالفيلم مجموعة صور من العام ١٩٦٥ صورها قونر هالند.

ثقافة الإبل في دارفور

في هذا الفيلم الوثائقي القصير يشرح محمد حسين ضو النور، وهو مربي إبل من نيالا في جنوب دارفور (هو أيضاً مدير سوق الإبل بنيالا)، أهمية الإبل في ثقافة قبيلته ودارفور وحياة الرحل بشكل عام. صُوّر هذا الفيديو في سوق نيالا للإبل، ٢١/١١/٢٠١٩ من تصوير مارك واتمور.

الحياة أثناء التنقل؛ قبيلة الرزيقات في دارفور.

عمدة أبكر خريف مطر، أحد قادة المجتمع المحلي في قبيلة الرزيقات يتحدث عن حياة الترحال في دارفور، وكيف تعيش القبائل الرعوية مع الطبيعة والحيوانات، ويصف مباهج ومعاني نمط حياتهم. تم تصويره في غرب نيالا، ٢٠/١١/٢٠١٩ من تصوير مارك واتمور.

قبيلة الكبابيش

يظهر هذا الفيديو مجموعة من بدو الإبل الرحل من قبيلة الكبابيش أثناء هجرتهم الموسمية بالقرب من الجبل، شمال غرب بارا، في أرض مغطاة بالكثبان الرملية الحمراء، أثناء توجههم نحو الأبيض بشمال كردفان. في فبراير ٢٠٢١. تصوير مايكل مالينسون.

-01.jpeg)

السودان هو جزء من منطقة الساحل، وهي منطقة مناخية أفريقية مميزة تتسم بالجفاف والحرارة والشمس والأمطار الموسمية؛ ويقع في أقصى شمال أفريقيا شريط من الأمطار التي يغذيها المحيط الأطلسي والمحيط الهندي البعيد. وقد طورت هنا عدة جماعات تقاليد ثقافية غنية ومتنوعة تتماشى مع المناظر الطبيعية والحياة التي تدعمها.

تعمل المجتمعات التي تعيش في منطقة الساحل مع المناخ. فالبعض يتبعون الأمطار إلى المراعي الموسمية حيث ترعى ماشيتهم. ويعمل آخرون مع الأمطار الموسمية لزراعة المحاصيل. وكلاهما مدعوم بالمناظر الطبيعية، وكلاهما يوفر الغذاء والسلع لتبادلها في السوق ودعم الإنتاج الحرفي المحلي.

تتألف هذه المجموعة من الأفلام الوثائقية من أربعة أفلام وثائقية تُظهر تراث وثقافة القبائل الرحل المتنوعة في دارفور وكردفان, تم تصوير وإنتاج هذه المجموعة من الأفلام التوثيقية كجزء من مشروع متاحف غرب السودان المجتمعية في العام ٢٠١٩ والذي كان من المقرر في البدء عرضها في ثلاثة متاحف في جميع أنحاء السودان، متحف بيت خليفة في أم درمان، الخرطوم، متحف شيكان في الأبيض، شمال كردفان، ومتحف دارفور في نيالا، جنوب دارفور.

تم إنتاج جميع الأفلام في هذه المجموعة بواسطة مارك واتمور ويوهو ميديا.

رعاة البقر "بقارة"

صور وافلام أرشيفية من أرشيف جامعة دورهام يعرض محتوى توثيقي لحياة رعاة البقر الرحل أو ما يعرف بقبائل البقارة في في كردفان ودارفور. صوره ادوارد قومر بولارد بين العامين ١٩٣٩ و١٩٤٤. كما يوجد بالفيلم مجموعة صور من العام ١٩٦٥ صورها قونر هالند.

ثقافة الإبل في دارفور

في هذا الفيلم الوثائقي القصير يشرح محمد حسين ضو النور، وهو مربي إبل من نيالا في جنوب دارفور (هو أيضاً مدير سوق الإبل بنيالا)، أهمية الإبل في ثقافة قبيلته ودارفور وحياة الرحل بشكل عام. صُوّر هذا الفيديو في سوق نيالا للإبل، ٢١/١١/٢٠١٩ من تصوير مارك واتمور.

الحياة أثناء التنقل؛ قبيلة الرزيقات في دارفور.

عمدة أبكر خريف مطر، أحد قادة المجتمع المحلي في قبيلة الرزيقات يتحدث عن حياة الترحال في دارفور، وكيف تعيش القبائل الرعوية مع الطبيعة والحيوانات، ويصف مباهج ومعاني نمط حياتهم. تم تصويره في غرب نيالا، ٢٠/١١/٢٠١٩ من تصوير مارك واتمور.

قبيلة الكبابيش

يظهر هذا الفيديو مجموعة من بدو الإبل الرحل من قبيلة الكبابيش أثناء هجرتهم الموسمية بالقرب من الجبل، شمال غرب بارا، في أرض مغطاة بالكثبان الرملية الحمراء، أثناء توجههم نحو الأبيض بشمال كردفان. في فبراير ٢٠٢١. تصوير مايكل مالينسون.

-01.jpeg)

سرير

سرير

قد أصبح معنى وما يعنيه البيت هو أمر شديد الضبابية في سودان ما بعد الحرب، فما يختار أن يتركه الناس وراءهم وما يأخذونه معهم كجزء من المنازل التي تركوها يمكن أن يعطي لمحات عما يهم حقًا.

أما السرير الذي يعد من أكثر أجزاء المنزل حميمية هو رمز للراحة والضيافة. أن يتم تقديم سرير للنوم والاتكاء هو لفتة شائعة في الأسر السودانية كضيافة وشمل الضيف في الأسرة. وبذلك يتغير أيضاً مفهوم ما هو خاص وما هو عام، حيث يتشارك الناس السكن مع الآخرين وينامون في الأماكن العامة التي يحاول الآخرون التعامل معها على أنها خاصة.

أكثر أنواع الأسرة شيوعًا في السودان هو العنقريب وهو سرير منخفض ذو إطار خشبي منسوج بأنواع مختلفة من المواد حسب المواد المتوفرة في المنطقة. يعتبر العنقريب عنصراً أساسياً في المناسبات والطقوس التراثية المختلفة مثل حفلات الزفاف والجنازات، وقد كان جزءاً من الثقافة السودانية منذ العصر البرونزي لمملكة الكرمة من١٥٥٠-١٧٥٠ قبل الميلاد، حيث كان يستخدم لدفن الناس في ذلك الوقت.

إطار خشبي لسرير؛ أقدام السرير لها حافر ثور من المملكة الحديثة، تم شراؤه من خلال: السير إرنست إيه تي واليس بادج عام ١٨٨٧

أكثر ما يميز العناقريب أنها عملية جداً ويمكن استخدامها مع أو بدون مرتبة، وهي خفيفة الوزن ويمكن حملها من قبل شخص واحد، ولهذا السبب نادراً ما تعتبر قطعة أثاث ثابتة، ويتم سحب الأسرة من الظل خلال أمسيات الصيف في شمال السودان إلى الفناء لتنام العائلات وتقضي الأمسيات في الهواء البارد، ومنظر العنقريب وهو مربوط على جانب الشاحنات هو مظهر شائع كذلك اتكائه على واجهات المحلات حيث تصبح الشوارع غرف نوم للعديد من المسافرين والمترحلين. وفي منازل الأعراس تصبح الأسرة رفوفاً لتجفيف الأطباق وسطحاً للعديد من الاستخدامات.

وسادة جلدية. على شكل ساعة رملية مع حشوات سوداء وبرتقالية على كلا الجانبين لتوسيع الشكل. مزينة بتطريز جلدي برتقالي وأسود على أحد الوجهين.

السودان؛ دارفور

أركيل، أنتوني جون [جامع ميداني ومتبرع]

المجموعة الثقافية: فلاتة إبي؛ فيلاني بدوي؛ بقرة

١٩٣٧

السرير هو أول ما يتم تجميعه وتركيبه ثم يتم بناء الخيمة حوله في كثير من مستوطنات البدو الرحل، ومفهوم الخصوصية هو الأساس حيث يتم وضع السرير في الجزء الأكثر خصوصية من المنزل المؤقت، بينما يستخدم الجانب الأمامي من الخيمة وكذلك محيط الخيمة للأنشطة المنزلية الأخرى.

عادة ما تكون هذه الأسرّة أعلى من العناقريب العادية لتوفير المزيد من الخصوصية، كما أن حجمها يأخذ حضوراً طاغياً في الخيمة.

مجموعة من النساء من قبيلة الأمبررو في نيالا يشرحن كيفية بناء المنزل ٢٠٢٠ © زينب جعفر

مطبوعتان فوتوغرافيتان (بالأبيض والأسود)؛ 1. تظهر مجموعة من السلال المنسوجة (الكيريو والعُمرة) وخلفها سرير في خيمة. أم كرارة، جنوب دارفور. 2. تظهر محفة جمل وسرير خارج خيمة.

مايو ١٩٨١

تم التصوير في: دارفور، أم كرارة

يشير بول ويلسون إلى أن هذه واحدة من مجموعة صور التقطت في أم كرارة بالقرب من الرجاج؛ معسكر الشيخ محمد سيارة أبو زكريا [رزيقات جمالة]. 1. سرير [ يسميه الجمالة "حديت"، ويسميه البقارة "دارنجال"، ويسميه الفلاتة "دارنجال" أو "لايسو" أو "فيل"] ويتكون من شرائح من الخيزران المربوطة بالجلد، ويستند على أعواد فوق الأرض بقدم. ويوجد خلف السرير بجانب قماش الخيمة عدد من السلال - كيريو + أومرا". 2. " الشبرية أو الجفنة - المحفة. وأمامها السرير / "الدارنجال"".

انظر ملف المجموعة Af1981، 18.1-70.

المجموعة الثقافية: الرزيقات

صورة الغلاف © زينب جعفر

قد أصبح معنى وما يعنيه البيت هو أمر شديد الضبابية في سودان ما بعد الحرب، فما يختار أن يتركه الناس وراءهم وما يأخذونه معهم كجزء من المنازل التي تركوها يمكن أن يعطي لمحات عما يهم حقًا.

أما السرير الذي يعد من أكثر أجزاء المنزل حميمية هو رمز للراحة والضيافة. أن يتم تقديم سرير للنوم والاتكاء هو لفتة شائعة في الأسر السودانية كضيافة وشمل الضيف في الأسرة. وبذلك يتغير أيضاً مفهوم ما هو خاص وما هو عام، حيث يتشارك الناس السكن مع الآخرين وينامون في الأماكن العامة التي يحاول الآخرون التعامل معها على أنها خاصة.

أكثر أنواع الأسرة شيوعًا في السودان هو العنقريب وهو سرير منخفض ذو إطار خشبي منسوج بأنواع مختلفة من المواد حسب المواد المتوفرة في المنطقة. يعتبر العنقريب عنصراً أساسياً في المناسبات والطقوس التراثية المختلفة مثل حفلات الزفاف والجنازات، وقد كان جزءاً من الثقافة السودانية منذ العصر البرونزي لمملكة الكرمة من١٥٥٠-١٧٥٠ قبل الميلاد، حيث كان يستخدم لدفن الناس في ذلك الوقت.

إطار خشبي لسرير؛ أقدام السرير لها حافر ثور من المملكة الحديثة، تم شراؤه من خلال: السير إرنست إيه تي واليس بادج عام ١٨٨٧

أكثر ما يميز العناقريب أنها عملية جداً ويمكن استخدامها مع أو بدون مرتبة، وهي خفيفة الوزن ويمكن حملها من قبل شخص واحد، ولهذا السبب نادراً ما تعتبر قطعة أثاث ثابتة، ويتم سحب الأسرة من الظل خلال أمسيات الصيف في شمال السودان إلى الفناء لتنام العائلات وتقضي الأمسيات في الهواء البارد، ومنظر العنقريب وهو مربوط على جانب الشاحنات هو مظهر شائع كذلك اتكائه على واجهات المحلات حيث تصبح الشوارع غرف نوم للعديد من المسافرين والمترحلين. وفي منازل الأعراس تصبح الأسرة رفوفاً لتجفيف الأطباق وسطحاً للعديد من الاستخدامات.

وسادة جلدية. على شكل ساعة رملية مع حشوات سوداء وبرتقالية على كلا الجانبين لتوسيع الشكل. مزينة بتطريز جلدي برتقالي وأسود على أحد الوجهين.

السودان؛ دارفور

أركيل، أنتوني جون [جامع ميداني ومتبرع]

المجموعة الثقافية: فلاتة إبي؛ فيلاني بدوي؛ بقرة

١٩٣٧

السرير هو أول ما يتم تجميعه وتركيبه ثم يتم بناء الخيمة حوله في كثير من مستوطنات البدو الرحل، ومفهوم الخصوصية هو الأساس حيث يتم وضع السرير في الجزء الأكثر خصوصية من المنزل المؤقت، بينما يستخدم الجانب الأمامي من الخيمة وكذلك محيط الخيمة للأنشطة المنزلية الأخرى.

عادة ما تكون هذه الأسرّة أعلى من العناقريب العادية لتوفير المزيد من الخصوصية، كما أن حجمها يأخذ حضوراً طاغياً في الخيمة.

مجموعة من النساء من قبيلة الأمبررو في نيالا يشرحن كيفية بناء المنزل ٢٠٢٠ © زينب جعفر

مطبوعتان فوتوغرافيتان (بالأبيض والأسود)؛ 1. تظهر مجموعة من السلال المنسوجة (الكيريو والعُمرة) وخلفها سرير في خيمة. أم كرارة، جنوب دارفور. 2. تظهر محفة جمل وسرير خارج خيمة.

مايو ١٩٨١

تم التصوير في: دارفور، أم كرارة

يشير بول ويلسون إلى أن هذه واحدة من مجموعة صور التقطت في أم كرارة بالقرب من الرجاج؛ معسكر الشيخ محمد سيارة أبو زكريا [رزيقات جمالة]. 1. سرير [ يسميه الجمالة "حديت"، ويسميه البقارة "دارنجال"، ويسميه الفلاتة "دارنجال" أو "لايسو" أو "فيل"] ويتكون من شرائح من الخيزران المربوطة بالجلد، ويستند على أعواد فوق الأرض بقدم. ويوجد خلف السرير بجانب قماش الخيمة عدد من السلال - كيريو + أومرا". 2. " الشبرية أو الجفنة - المحفة. وأمامها السرير / "الدارنجال"".

انظر ملف المجموعة Af1981، 18.1-70.

المجموعة الثقافية: الرزيقات

صورة الغلاف © زينب جعفر

قد أصبح معنى وما يعنيه البيت هو أمر شديد الضبابية في سودان ما بعد الحرب، فما يختار أن يتركه الناس وراءهم وما يأخذونه معهم كجزء من المنازل التي تركوها يمكن أن يعطي لمحات عما يهم حقًا.

أما السرير الذي يعد من أكثر أجزاء المنزل حميمية هو رمز للراحة والضيافة. أن يتم تقديم سرير للنوم والاتكاء هو لفتة شائعة في الأسر السودانية كضيافة وشمل الضيف في الأسرة. وبذلك يتغير أيضاً مفهوم ما هو خاص وما هو عام، حيث يتشارك الناس السكن مع الآخرين وينامون في الأماكن العامة التي يحاول الآخرون التعامل معها على أنها خاصة.

أكثر أنواع الأسرة شيوعًا في السودان هو العنقريب وهو سرير منخفض ذو إطار خشبي منسوج بأنواع مختلفة من المواد حسب المواد المتوفرة في المنطقة. يعتبر العنقريب عنصراً أساسياً في المناسبات والطقوس التراثية المختلفة مثل حفلات الزفاف والجنازات، وقد كان جزءاً من الثقافة السودانية منذ العصر البرونزي لمملكة الكرمة من١٥٥٠-١٧٥٠ قبل الميلاد، حيث كان يستخدم لدفن الناس في ذلك الوقت.

إطار خشبي لسرير؛ أقدام السرير لها حافر ثور من المملكة الحديثة، تم شراؤه من خلال: السير إرنست إيه تي واليس بادج عام ١٨٨٧

أكثر ما يميز العناقريب أنها عملية جداً ويمكن استخدامها مع أو بدون مرتبة، وهي خفيفة الوزن ويمكن حملها من قبل شخص واحد، ولهذا السبب نادراً ما تعتبر قطعة أثاث ثابتة، ويتم سحب الأسرة من الظل خلال أمسيات الصيف في شمال السودان إلى الفناء لتنام العائلات وتقضي الأمسيات في الهواء البارد، ومنظر العنقريب وهو مربوط على جانب الشاحنات هو مظهر شائع كذلك اتكائه على واجهات المحلات حيث تصبح الشوارع غرف نوم للعديد من المسافرين والمترحلين. وفي منازل الأعراس تصبح الأسرة رفوفاً لتجفيف الأطباق وسطحاً للعديد من الاستخدامات.

وسادة جلدية. على شكل ساعة رملية مع حشوات سوداء وبرتقالية على كلا الجانبين لتوسيع الشكل. مزينة بتطريز جلدي برتقالي وأسود على أحد الوجهين.

السودان؛ دارفور

أركيل، أنتوني جون [جامع ميداني ومتبرع]

المجموعة الثقافية: فلاتة إبي؛ فيلاني بدوي؛ بقرة

١٩٣٧

السرير هو أول ما يتم تجميعه وتركيبه ثم يتم بناء الخيمة حوله في كثير من مستوطنات البدو الرحل، ومفهوم الخصوصية هو الأساس حيث يتم وضع السرير في الجزء الأكثر خصوصية من المنزل المؤقت، بينما يستخدم الجانب الأمامي من الخيمة وكذلك محيط الخيمة للأنشطة المنزلية الأخرى.

عادة ما تكون هذه الأسرّة أعلى من العناقريب العادية لتوفير المزيد من الخصوصية، كما أن حجمها يأخذ حضوراً طاغياً في الخيمة.

مجموعة من النساء من قبيلة الأمبررو في نيالا يشرحن كيفية بناء المنزل ٢٠٢٠ © زينب جعفر

مطبوعتان فوتوغرافيتان (بالأبيض والأسود)؛ 1. تظهر مجموعة من السلال المنسوجة (الكيريو والعُمرة) وخلفها سرير في خيمة. أم كرارة، جنوب دارفور. 2. تظهر محفة جمل وسرير خارج خيمة.

مايو ١٩٨١

تم التصوير في: دارفور، أم كرارة

يشير بول ويلسون إلى أن هذه واحدة من مجموعة صور التقطت في أم كرارة بالقرب من الرجاج؛ معسكر الشيخ محمد سيارة أبو زكريا [رزيقات جمالة]. 1. سرير [ يسميه الجمالة "حديت"، ويسميه البقارة "دارنجال"، ويسميه الفلاتة "دارنجال" أو "لايسو" أو "فيل"] ويتكون من شرائح من الخيزران المربوطة بالجلد، ويستند على أعواد فوق الأرض بقدم. ويوجد خلف السرير بجانب قماش الخيمة عدد من السلال - كيريو + أومرا". 2. " الشبرية أو الجفنة - المحفة. وأمامها السرير / "الدارنجال"".

انظر ملف المجموعة Af1981، 18.1-70.

المجموعة الثقافية: الرزيقات

صورة الغلاف © زينب جعفر

سكة: تاريخ العودة

سكة: تاريخ العودة

الصور في هذا المعرض هي من مساهمة لوكال في كتاب "السودان يُحكى من جديد"، من بين ٣١ فنانًا سودانيًا يروون قصصًا من وطنهم. نُشر الكتاب في عام ٢٠١٩ بواسطة دار هيرنكوست للنشر، وحرره لاريسا ديانا فورمان وخالد البيه.

الصور في هذا المعرض هي من مساهمة لوكال في كتاب "السودان يُحكى من جديد"، من بين ٣١ فنانًا سودانيًا يروون قصصًا من وطنهم. نُشر الكتاب في عام ٢٠١٩ بواسطة دار هيرنكوست للنشر، وحرره لاريسا ديانا فورمان وخالد البيه.

الصور في هذا المعرض هي من مساهمة لوكال في كتاب "السودان يُحكى من جديد"، من بين ٣١ فنانًا سودانيًا يروون قصصًا من وطنهم. نُشر الكتاب في عام ٢٠١٩ بواسطة دار هيرنكوست للنشر، وحرره لاريسا ديانا فورمان وخالد البيه.

باتجاه الشمال

باتجاه الشمال

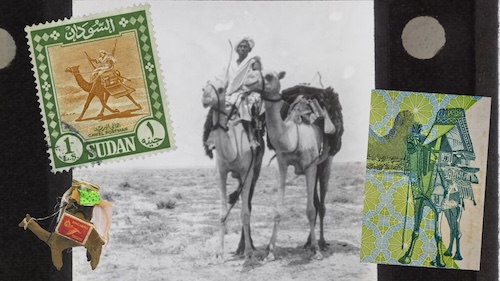

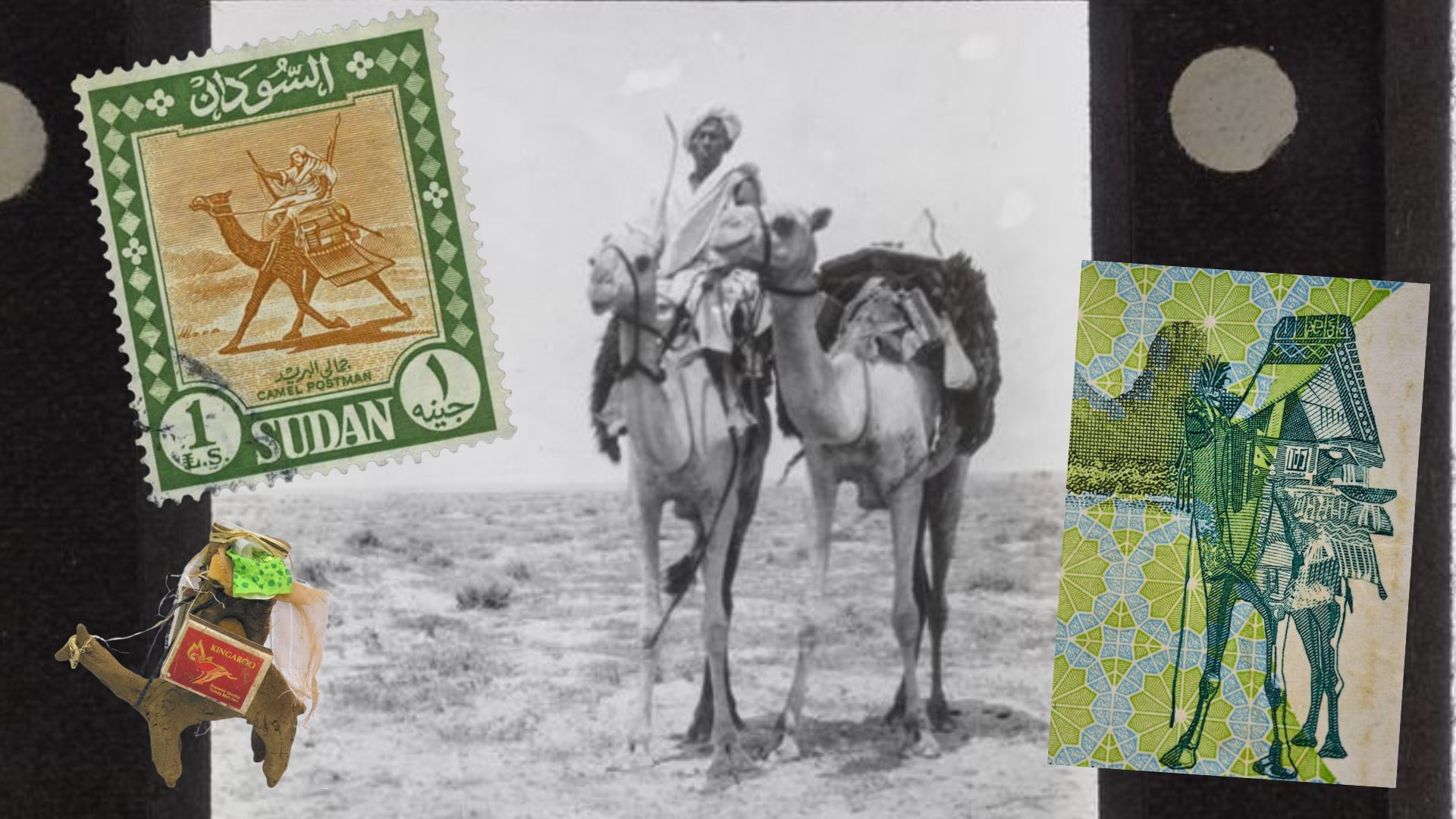

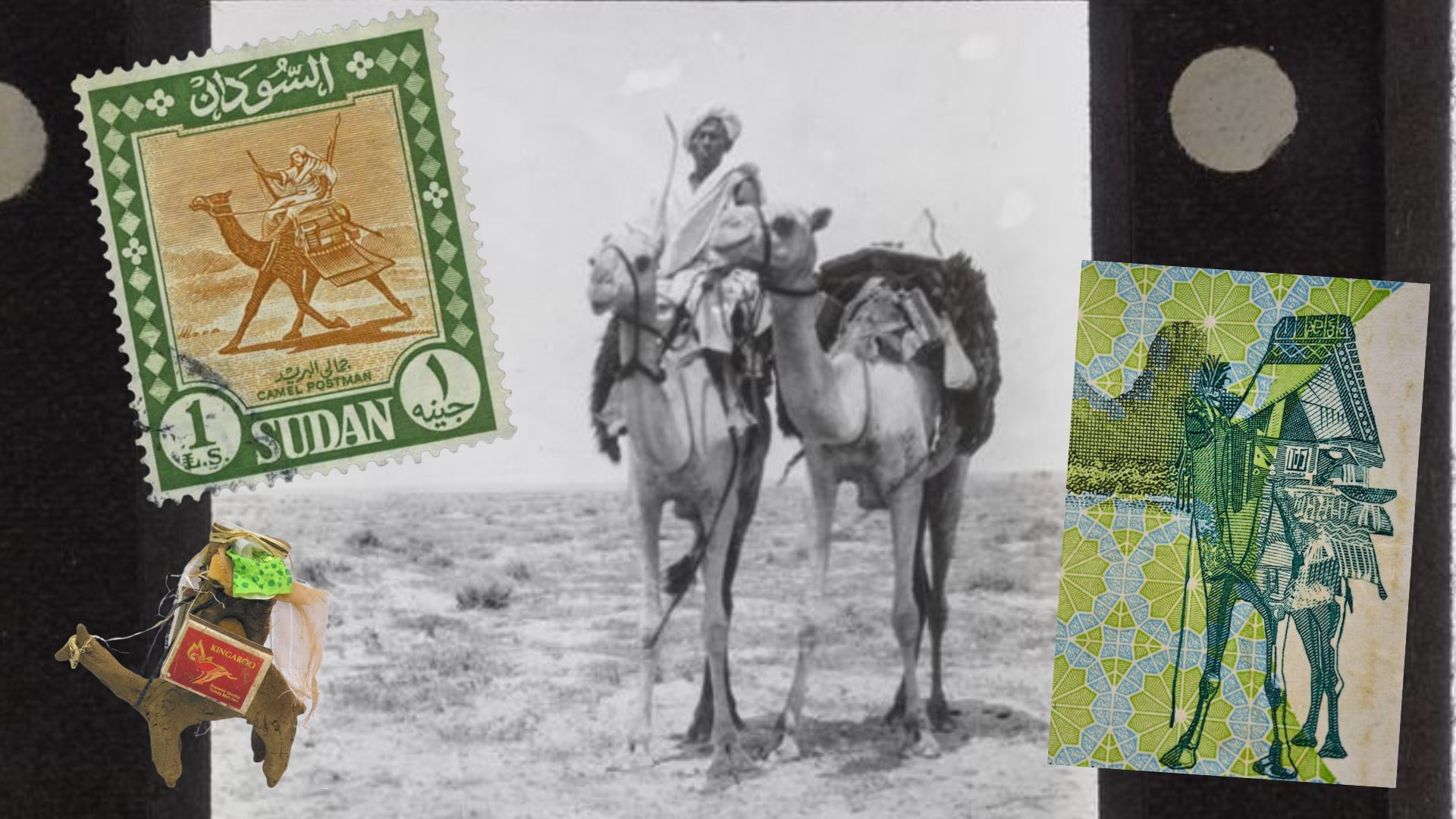

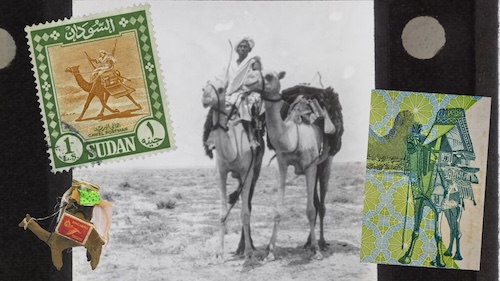

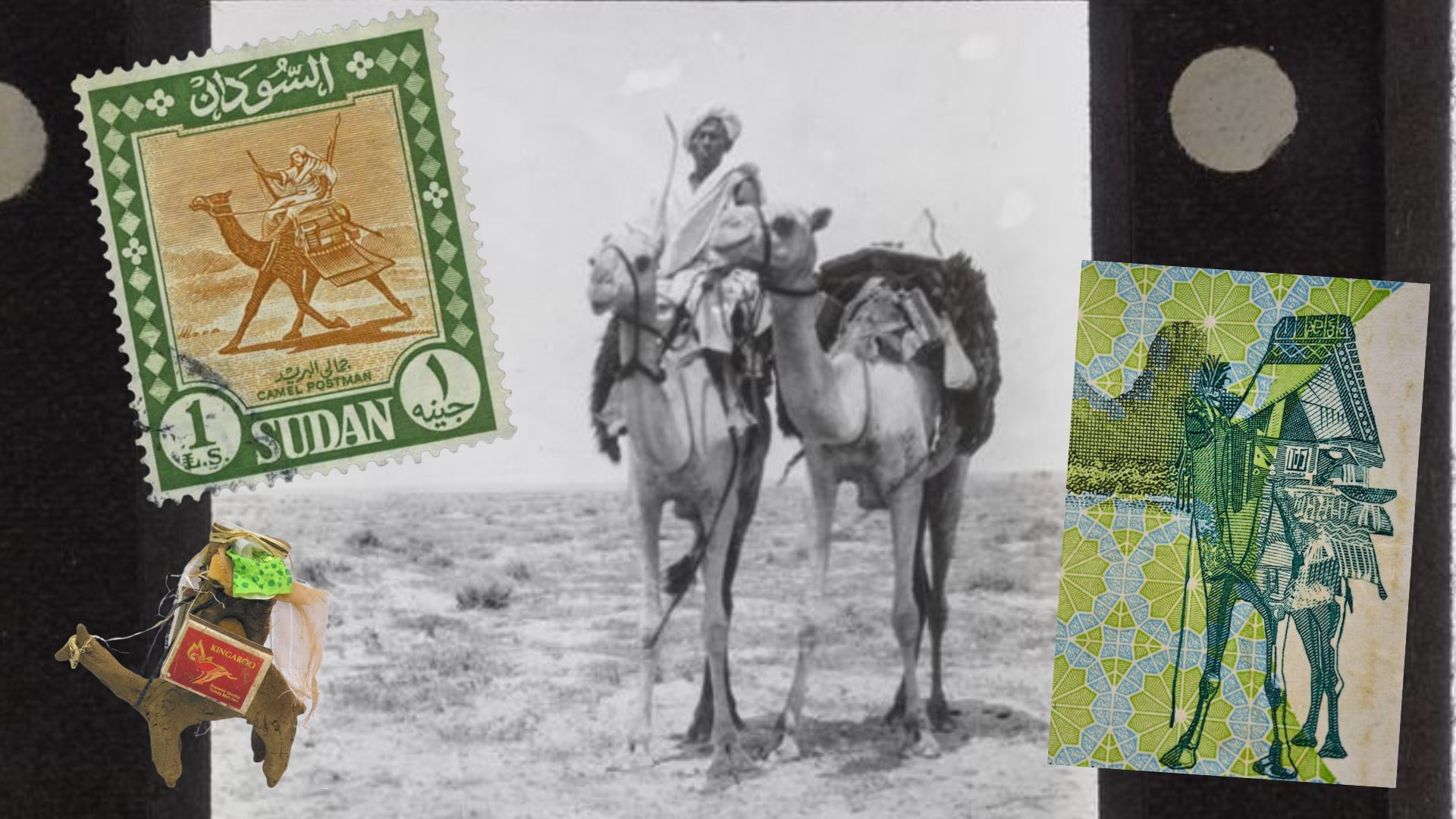

تلقّى والدي، قبل عدة أعوام، دعوة من بعض أقاربنا لمشاركتهم رحلة استثنائية تنطلق من السودان إلى مصر. وتكمن فَرَادة هذه الدعوة في أن الرحلة المزمعة كانت رحلة برية تقطع الصحراء القاحلة، على ظهور الجِمال، وعبر درب الأربعين العريق الذي طَرَقَته القوافل لقرون من الزمان. وهكذا فقد لوَّحت تلك الدعوة بفرصة نادرة لمرافقة آخر قافلة جمال لقبيلتنا "القراريش" في رحلتها الملحمية، العابرة للصحراء، إلى سوق الجمال في دراو بمصر، وذلك قبل أن يُشق طريق الأسفَلت الجديد، وتُحلّ الشاحنات محلّ الإبل.

والسفر بكل أشكاله طقس قديم قِدم الزمان نفسه. فلطالما ارتحل البشر: بحثاً عن الطعام، أو المأوى، أو التماساً للأمان، أو رغبة في الاستكشاف، أو لأداء شعيرة الحج. ثم يؤوبون من أسفارهم أحياناً إلى موطنهم الأول، حيث الوطن في الغالب هو المكان الذي يضعون فيه رحالهم وينعمون بالراحة. وأحياناً أخرى يكون الوطن هو ذات الغاية "البسطامية" التي ظلوا ينشدونها منذ البدء. وقد يأتي الارتحال طوعاً؛ طلباً لمراعٍ أكثر خضرة، أو صلات جديدة، أو فرص اقتصادية واعدة. أو قسرياً في أحيان أخرى؛ هرباً من العنف أو الجفاف، أو ارتهاناً للعبودية والنخاسة. وتتنوع وسائل السفر بين المشي على الأقدام، أو امتطاء ظهور الحيوانات، أو استخدام المركبات. وبغض النظر عن الوسيلة أو الدافع، يبقى خيطٌ مشترك يَربط بين جميع هذه الرحلات؛ وهو الترقّب أو الخوف من المجهول.

والسودان ليس استثناءً من هذا الحراك الدائم، فموقعه الفريد كبوابة إلى إفريقيا، ومعبر لكل من مكة ومصر، جعله، لقرون من الزمان، ملتقى طُرُقٍ حيويّ مائج بالحركة؛ حيث كانت قوافل الجمال، ولا تزال، جزءاً أصيلاً من هذا النسيج، تحمل ويُحمَل عليها إلى وجهات متعددة، على طُرقٍ منحوتةٍ في ذاكرة الأرض وإنسانها.

كما لا تقتصر فرادة الجمل -ذلك الكائن العجيب الذي أبدعه الخالق وحبَاه بما يؤهّله للعيش في هذه البيئة الصحراوية- على كونه "سفينة الصحراء"، وإن كان هذا الدور بحدّ ذاته استثنائياً ومثيراً للدهشة؛ فهو كائن يتمتّع بقدرة لا تُضاهى على التكيُّف مع الظروف القاسية من حرٍّ وجفاف، حيث يستطيع تحمل العيش بلا ماء أو طعام لثلاثة أسابيع متوالية، والتنقّل المستمر بخطوٍ ثابت وواثق، ولساعات طويلة دون كلل. بالإضافة لقدرته على حمل أضعاف ما تحمله سائر الدواب.

كما يُحظى الجمل بمكانة خاصة لتنوّع منتجاته؛ فَبالإضافة إلى أن لحمه يُعَد طعاماً شائعاً في بلدان عديدة، خاصة في مصر، فإن جِلده يُصدَّر إلى أوروبا لتُصنع منه أجود أنواع الجلود، فيما تُستَخدم عظامه في تكرير السكر. ولمنتجاته الأخرى كذلك سمعة تكاد تكون أسطورية، ولا سيما حليبُه، بل وحتى بوله الذي تُنسب إليه خصائص علاجية مذهلة. وقد شهدت بنفسي هذه الظاهرة الغريبة إبّان فترة عملي كطبيبة شابة في الخليج.

أذكر حينها أن طفلة بدوية شُخِّصت بسرطان الدم (اللوكيميا) في المستشفى الذي كنتُ أعمل فيه، لكن أسرتها رفضت أن تتلقَّى أي نوع من العلاج الطبي. ولم يكونوا يحضرونها إلى المستشفى إلا في الحالات الطارئة التي تصاب فيها بالحُمّى أو الإسهال. وقد تم تأكيد التشخيص أكثر من مرة عبر أخذ عينة من نخاع العظم، وهي عملية مؤلمة يُسحب فيها جزء من نخاع عظم الورك لمعرفة نوع خلايا الدم التي يُنتجها الجسم وكميتها. وفي إحدى الزيارات اللاحقة، وبعد تكرار الفحص، فوجئنا بأن نخاع العظم خالٍ من أي خلايا بيضاء سرطانية. وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً، إذ إن اللوكيميا لا تختفي فجأة. وعندها أَخبَرَنا أهلها بأنهم كانوا يُعطونها كل صباح زجاجة صغيرة من بول الإبل.

وللعجب، فقد أظهرت الفحوصات المتكرِّرة، خلال زيارات المتابعة، غياب أي أثر لخلايا الدم السرطانية. وبدا أن لبول الإبل تأثيراً شبيهاً بتأثير الكورتيكوستيرويدات، التي تثبّط إنتاج تلك الخلايا أو ربما تقضي عليها. غير أن هذا الأثر لم يَدُم طويلاً، إذ سرعان ما عاود المرض هجمته الشرسة، لتدخل الطفلة في نوبة حادة، وترحل عن الدنيا –مأسوفاً على طفولتها الغضّة– بعد شهرين فقط من عيد ميلادها الأول.

طُرُق الإبل بين السودان ومصر

لطالما شكَّلت الطرق الصحراوية شرياناً اقتصادياً حيوياً بين مصر والسودان، وعبره إلى سائر أرجاء إفريقيا. ورغم كل ما يتمتع به نهر النيل من عظمة، إلا أن دوره في التجارة بين البلدين اللذين يَصِلهما بوشيجتِه ظلَّ محدوداً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى وجود ستة شلالات تتسبب في إعاقة الحركة التجارية. وبالمقابل، سهّل النيل مرور الغزاة على مر العصور، حاملاً السفن البخارية التي تعج بالمُبَشِّرين والجنود، ولعل أشهرها الحملة الفاشلة التي أُرسلت لإنقاذ تشارلز غوردون. بينما مثَّلت الطرق الصحراوية، ولا تزال، شرياناً لا غنى عنه، تنتقل عبره البضائع والعملات وكذلك الثقافة والعلائق بين السودان ومصر، ويتجلى من خلالها الأثر الثقافي للسودان على مصر.

وتتبع هذه الطرق مسارات المياه، العابرة للصحراء على امتداد سلاسل من الآبار المُوزعة في اتجاهات مختلفة. أما أهم ثلاثة طرق اعتمدتها قوافل الإبل على مر القرون بين السودان ومصر فهي على النحو التالي: طريق العبابدة، وطريق المحيلة للقوافل القادمة من الشرق، وطريق الأربعين للقادمين من الغرب. وأكبر هذه الطرق هو طريق العبابدة، نسبة إلى قبيلة العبابدة، ويعود تاريخه إلى عهد دولة الفونج. يبدأ هذا الطريق من قصر حسين خليفة باشا في الدامر، فيما يُعرف اليوم بولاية نهر النيل، مروراً بكروسكو ووصولاً إلى أسوان ثم سوق دراو في مصر. وقد لعب هذا الطريق دوراً بالغ الأهمية في المنطقة، وكذلك للحكومات المختلفة في السودان.

ونأتي إلى الطريق الثاني وهو طريق المحيلة، الممتد من الكاسينجر في ولاية الشمالية إلى دلقو، ويضم عبر امتداده ثمانية آبار. أما الطريق الثالث فهو طريق الأربعين، المعروف بدرب الأربعين، الذي تسلكه القوافل القادمة على الأغلب من جهة قبائل الكَبَابِيش في دارفور غرب السودان، وتستغرق الرحلة عبره نحو أربعين يوماً من نقطة الانطلاق وحتى الوصول. ومع ذلك، يُعتقد أن اسم "درب الأربعين" لا يقتصر على الإشارة إلى تلك المدة الزمنية فحسب، بل يشير أيضاً للرحلات العجائبية التي قطعها الدراويش راجلين على هذا الطريق، وللمعجزات التي تنسب لهم فيما يتعلق باجتيازهم لمداه الشاسع سيراً على الأقدام.

تجدر الإشارة أنه وحتى عام ١٩٨٥، كان هناك طريق رابع للقوافل: يُعرف بطريق المديناب، الذي يُنسب لقبيلة المديناب، والتي كانت تسافر في قوافل ضخمة تصل إلى ألفي جمل إلى مصر. وكان هذا الطريق فريداً من نوعه، إذ لم يكن فيه آبار مياه على الإطلاق، وكان من المستحيل عبوره لو لا استخدام القبيلة لأكياس جلدية خاصة مُقاومة للماء، حيث كانوا يدفنونها في أعماق الصحراء على طول الطريق إلى مصر، ويستخرجونها في طريق العودة. واشتهرت قبيلة المديناب بالنزاهة والصدق في التجارة، لكنها اندثرت تماماً خلال حروب المهدية، حاملة معها أسرار قوافلها المهيبة.

وعلى ذكر القوافل، فإن الإبل التي تُشترى عادةً من قبائل وأسواق مختلفة، تُجمع في قوافل يتزايد عددها تدريجياً، ويكون لكل مجموعة منها وَسمه الممَيِّز الذي يشير إلى هوية المالك. وفي حالة نفوق إحدى الجِمال في طريقه إلى مصر، تُقطع هذه العلامة مع قطعة الجلد التي كانت عليه، وتُعاد إلى صاحبه كدليل. فالرحلة عبر الصحراء شاقة على الإبل وراكبيها على حدٍّ سواء، لدرجة لا يَضمن معها كل من يخوض تلك الرحلة الظفر بسلامة الوصول وبلوغ محطتها الأخيرة. علماً بأن الفريق المرافق للقافلة يتكون من رجال متمرسين، برفقة مرشد خبير بالصحراء ومخاطرها، يعرف مواقع الآبار، ويحيط بكيفية تجنب الثعابين والعقارب والرمال المتحركة.

وفي سياق تنظيم تفويج تلك الرحلات، تسافر القوافل عادة في مجموعات تصل أحياناً إلى مئة جمل في المرة الواحدة، بفارق يومين أو ثلاثة بين كل دفعة وأخرى، وذلك لمحدودية آبار الصحراء، وعدم قدرتها على استيعاب عدد كبير من الإبل دفعة واحدة. وعند دخول القوافل إلى مصر عبر أسوان، تُستقبل في المراكز البيطرية في دراو، حيث يتم فحص الجمال ووضع علامات تعريف عليها، ومن ثم تحميلها على قطارات مفتوحة الأسقف لنقلها إلى الأسواق. وخلال الرحلة إلى مصر، يتزود المسافرون بالأدوية التقليدية والغربية لهم وللحيوانات، والمؤن الغذائية طويلة الصلاحية؛ غير القابلة للتلف، بالإضافة لأعواد الثقاب، وشفرات الحلاقة والإبر، ودون أن ننسى الشاي والسكر. كما يتسلحون بالبنادق لحماية أنفسهم من اللصوص المتربصين خلف الكثبان. أما المهربون الذين يسلكون الطرق الخلفية، فيحملون البنادق معهم ويُدخلونها مصر، حيث يصعب الحصول على تراخيص الأسلحة، وبالمقابل، يهرِّبون الذخيرة إلى السودان حيث يقتصر شراؤها على المتاجر المُرَخَّصة. وبالمقابل، تجلب القوافل التي تسافر بطريقة قانونية إلى السودان معها الملابس، والكولونيا المصرية، والصابون المُعطَّر، ومضخات ومصافي المياه، بالإضافة للعسل الأسود والسكر.

بوابة إفريقيا إلى الشرق والغرب

وعلاوة لما ذُكر آنفاً، فإن قوافل الإبل تَنقل أيضاً البشر والماشية والبضائع من مختلف دول إفريقيا، التي لا تملك منفذاً بحرياً، عبر السودان إلى البحر الأحمر، حيث كان ميناء سواكن التاريخي، الذي يعود إلى القرن العاشر، يُمثِّل البوابة الرئيسية بين إفريقيا والشرق، خاصة للحجاج المسلمين المتجهين إلى مكة، وللتجار من كلا ضفتي البحر الأحمر، وامتدَّ ذلك لإفريقيا وأوروبا بعد افتتاح قناة السويس. وحتى تاريخ استبداله بميناء بورتسودان في عشرينيات القرن الماضي، كان ميناء الجزيرة يستقبل ويرسل مئات قوافل الإبل سنوياً، حيث كانت الجِمال تصل وتغادر الميناء عبر طرق مختلفة: من الجنوب قادمة من إثيوبيا، ومن الشمال متجهة إلى مصر، وكذلك من الشمال الشرقي باتجاه بربر. وهي مُحمَّلة بجميع أنواع البضائع بحسب مصدرها، وهو تنوعٌ زاخر يَعكِس تنوّع السودان وشعبه: ومن ذلك بذور السمسم وزيتها، والذرة الرفيعة، الصمغ العربي، القطن، العسل، الزبدة، القهوة، التبغ والمطاط، بالإضافة إلى قرون وحيد القرن، والأبنوس، ريش النعام، الذهب، المسك، السلاحف والأصداف، اللؤلؤ الطبيعي والأسماك، وبالطبع إبل السباقات، والأغنام، والأبقار، والعبيد.

وفي سواكن، كان قصر الشيناوي الأسطوري يُوفِّر بدوره مأوىً لقوافل الإبل، بمئات الغرف التي يحويها الطابق العلوي، واسطبلات الإبل في الطابق الأرضي، إضافةً للفناء الضخم الذي كان يتسع للقيام بتحميل وتفريغ حمولة مئة جمل في الوقت ذاته.

ومن الأحداث الرهيبة في ذلك الزمان، أن الحكام الأتراك المكروهين في سواكن -والذين يشرفون على التجارة عبر قوافل الجمال- كانوا يضطلعون كذلك بجمع الضرائب وإرسالها شمالاً، مما جعل القوافل التي تنقل هذه الضرائب إلى السلطات المصرية تتعرَّض باستمرار لهجمات من لصوص معروفين، يمتطون الجمال وينحدرون من قبائل البدو الرُحَّل في الشمال. وفي خضم هذه الأحداث، لم تُبْدِ الحكومة أدنى قدرٍ من الرحمة تجاه من يتجرَّأ على مهاجمة هذه القوافل، وخاصة التي تسلك طريق العبابدة، حيث كان من يُلقى القبض عليهم يُعاقبون بأبشع الطرق؛ مثل حزّ الرأس أو الحرق حتى الموت، فيكونوا بذلك عبرة للآخرين.

قوافل الجمال في رواية: فم محشوّ بالملح

ويفضي بنا ذلك إلى روايتي "فم محشو بالملح"، حيث يسافر شاب من إحدى قرى شمال السودان مع قوافل الجمال إلى مصر على طريق العبابدة، وهو نفس الطريق الذي سلكه أقاربي من قبيلة القراريش حتى تم تعبيد الطريق الحديث لاحقاً، وهي الرحلة التي دُعي والدي للانضمام إليها، لكن التزامات العمل حينها، حالت دون تلبية هذه الدعوة الفارقة. وفيما لا تزال تجارة الإبل مزدهرة، إلا أن تقاليد جديدة سادت بحكم الزمن. إذ لم يعد المسافرون يقطعون تلك الرحلة التي تستغرق أياماً عبر الصحراء، بل أصبحت الإبل تُحمَّل على الشاحنات، وتُنقَل على طريق الأسفلت الجديد إلى مصر عبر معبر أرقين، حيث لا تزيد مدة الرحلة من دنقلا إلى سوق دراو عن الثماني ساعات. وتصل الإبل مع رعاتها وقد كَسَت ملامحهم طبقة من الغبار، دون أن تفقد الإبل مهابتها وجَمَالها. وما زالت الإبل تُصدَّر بالآلاف، ليس فقط للحومها ومنتجاتها، بل أيضاً لمحافل سباقات الهجن ومهرجانات جَمال الإبل.

وهكذا، تسلَّلت قافلة الجمال إلى روايتي هوناً على هيئة شذرات متفرقة. فتجارة الإبل، رغم كل مجدها ومواردها المالية الضخمة، ظلَّت غير سائدة في كل أرجاء السودان. وحتى في الولاية الشمالية، نجد أن هناك مناطق وقبائل معينة ما زالت متمسكة بهذه التقاليد، وحادبة على تربية الإبل والاتجار بها. فالإبل ليست كائنات سهلة الترويض أو الإخضاع للسيطرة، بل إن بعض سلالاتها معروفة بالشراسة. وثمة قصص كثيرة عما يخامر ذهن الإبل بشأن البشر الذين تعتبرهم كائنات غير مرغوب فيها. ودائماً ما تحضرني في هذا الخصوص قصة رُويَت لي عن راعٍ اعتدى على جمله بالضرب والإهانة، وخلال ليلة قضوها في الصحراء، انتظر الجمل -كما قيل- حتى استغرق الجميع في النوم، ثم تسلَّل بهدوء وأناخ بكلكله على الرجل. ولعل المُربك في هذا الأمر أنني، وبعد كل ما تعلّمته عن الإبل، ما زلت عاجزة عن تحديد إن كانت هذه القصة حقيقة أم مُختَلَقة.

تمت صياغة هذا المقال بالاستفادة من خبرة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمد صالح، أستاذ الأنثروبولوجيا واللسانيات بالجامعة الأمريكية، وصاحب المساهمات الأكاديمية الرصينة والجزيلة.

تلقّى والدي، قبل عدة أعوام، دعوة من بعض أقاربنا لمشاركتهم رحلة استثنائية تنطلق من السودان إلى مصر. وتكمن فَرَادة هذه الدعوة في أن الرحلة المزمعة كانت رحلة برية تقطع الصحراء القاحلة، على ظهور الجِمال، وعبر درب الأربعين العريق الذي طَرَقَته القوافل لقرون من الزمان. وهكذا فقد لوَّحت تلك الدعوة بفرصة نادرة لمرافقة آخر قافلة جمال لقبيلتنا "القراريش" في رحلتها الملحمية، العابرة للصحراء، إلى سوق الجمال في دراو بمصر، وذلك قبل أن يُشق طريق الأسفَلت الجديد، وتُحلّ الشاحنات محلّ الإبل.

والسفر بكل أشكاله طقس قديم قِدم الزمان نفسه. فلطالما ارتحل البشر: بحثاً عن الطعام، أو المأوى، أو التماساً للأمان، أو رغبة في الاستكشاف، أو لأداء شعيرة الحج. ثم يؤوبون من أسفارهم أحياناً إلى موطنهم الأول، حيث الوطن في الغالب هو المكان الذي يضعون فيه رحالهم وينعمون بالراحة. وأحياناً أخرى يكون الوطن هو ذات الغاية "البسطامية" التي ظلوا ينشدونها منذ البدء. وقد يأتي الارتحال طوعاً؛ طلباً لمراعٍ أكثر خضرة، أو صلات جديدة، أو فرص اقتصادية واعدة. أو قسرياً في أحيان أخرى؛ هرباً من العنف أو الجفاف، أو ارتهاناً للعبودية والنخاسة. وتتنوع وسائل السفر بين المشي على الأقدام، أو امتطاء ظهور الحيوانات، أو استخدام المركبات. وبغض النظر عن الوسيلة أو الدافع، يبقى خيطٌ مشترك يَربط بين جميع هذه الرحلات؛ وهو الترقّب أو الخوف من المجهول.

والسودان ليس استثناءً من هذا الحراك الدائم، فموقعه الفريد كبوابة إلى إفريقيا، ومعبر لكل من مكة ومصر، جعله، لقرون من الزمان، ملتقى طُرُقٍ حيويّ مائج بالحركة؛ حيث كانت قوافل الجمال، ولا تزال، جزءاً أصيلاً من هذا النسيج، تحمل ويُحمَل عليها إلى وجهات متعددة، على طُرقٍ منحوتةٍ في ذاكرة الأرض وإنسانها.

كما لا تقتصر فرادة الجمل -ذلك الكائن العجيب الذي أبدعه الخالق وحبَاه بما يؤهّله للعيش في هذه البيئة الصحراوية- على كونه "سفينة الصحراء"، وإن كان هذا الدور بحدّ ذاته استثنائياً ومثيراً للدهشة؛ فهو كائن يتمتّع بقدرة لا تُضاهى على التكيُّف مع الظروف القاسية من حرٍّ وجفاف، حيث يستطيع تحمل العيش بلا ماء أو طعام لثلاثة أسابيع متوالية، والتنقّل المستمر بخطوٍ ثابت وواثق، ولساعات طويلة دون كلل. بالإضافة لقدرته على حمل أضعاف ما تحمله سائر الدواب.

كما يُحظى الجمل بمكانة خاصة لتنوّع منتجاته؛ فَبالإضافة إلى أن لحمه يُعَد طعاماً شائعاً في بلدان عديدة، خاصة في مصر، فإن جِلده يُصدَّر إلى أوروبا لتُصنع منه أجود أنواع الجلود، فيما تُستَخدم عظامه في تكرير السكر. ولمنتجاته الأخرى كذلك سمعة تكاد تكون أسطورية، ولا سيما حليبُه، بل وحتى بوله الذي تُنسب إليه خصائص علاجية مذهلة. وقد شهدت بنفسي هذه الظاهرة الغريبة إبّان فترة عملي كطبيبة شابة في الخليج.

أذكر حينها أن طفلة بدوية شُخِّصت بسرطان الدم (اللوكيميا) في المستشفى الذي كنتُ أعمل فيه، لكن أسرتها رفضت أن تتلقَّى أي نوع من العلاج الطبي. ولم يكونوا يحضرونها إلى المستشفى إلا في الحالات الطارئة التي تصاب فيها بالحُمّى أو الإسهال. وقد تم تأكيد التشخيص أكثر من مرة عبر أخذ عينة من نخاع العظم، وهي عملية مؤلمة يُسحب فيها جزء من نخاع عظم الورك لمعرفة نوع خلايا الدم التي يُنتجها الجسم وكميتها. وفي إحدى الزيارات اللاحقة، وبعد تكرار الفحص، فوجئنا بأن نخاع العظم خالٍ من أي خلايا بيضاء سرطانية. وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً، إذ إن اللوكيميا لا تختفي فجأة. وعندها أَخبَرَنا أهلها بأنهم كانوا يُعطونها كل صباح زجاجة صغيرة من بول الإبل.

وللعجب، فقد أظهرت الفحوصات المتكرِّرة، خلال زيارات المتابعة، غياب أي أثر لخلايا الدم السرطانية. وبدا أن لبول الإبل تأثيراً شبيهاً بتأثير الكورتيكوستيرويدات، التي تثبّط إنتاج تلك الخلايا أو ربما تقضي عليها. غير أن هذا الأثر لم يَدُم طويلاً، إذ سرعان ما عاود المرض هجمته الشرسة، لتدخل الطفلة في نوبة حادة، وترحل عن الدنيا –مأسوفاً على طفولتها الغضّة– بعد شهرين فقط من عيد ميلادها الأول.

طُرُق الإبل بين السودان ومصر

لطالما شكَّلت الطرق الصحراوية شرياناً اقتصادياً حيوياً بين مصر والسودان، وعبره إلى سائر أرجاء إفريقيا. ورغم كل ما يتمتع به نهر النيل من عظمة، إلا أن دوره في التجارة بين البلدين اللذين يَصِلهما بوشيجتِه ظلَّ محدوداً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى وجود ستة شلالات تتسبب في إعاقة الحركة التجارية. وبالمقابل، سهّل النيل مرور الغزاة على مر العصور، حاملاً السفن البخارية التي تعج بالمُبَشِّرين والجنود، ولعل أشهرها الحملة الفاشلة التي أُرسلت لإنقاذ تشارلز غوردون. بينما مثَّلت الطرق الصحراوية، ولا تزال، شرياناً لا غنى عنه، تنتقل عبره البضائع والعملات وكذلك الثقافة والعلائق بين السودان ومصر، ويتجلى من خلالها الأثر الثقافي للسودان على مصر.

وتتبع هذه الطرق مسارات المياه، العابرة للصحراء على امتداد سلاسل من الآبار المُوزعة في اتجاهات مختلفة. أما أهم ثلاثة طرق اعتمدتها قوافل الإبل على مر القرون بين السودان ومصر فهي على النحو التالي: طريق العبابدة، وطريق المحيلة للقوافل القادمة من الشرق، وطريق الأربعين للقادمين من الغرب. وأكبر هذه الطرق هو طريق العبابدة، نسبة إلى قبيلة العبابدة، ويعود تاريخه إلى عهد دولة الفونج. يبدأ هذا الطريق من قصر حسين خليفة باشا في الدامر، فيما يُعرف اليوم بولاية نهر النيل، مروراً بكروسكو ووصولاً إلى أسوان ثم سوق دراو في مصر. وقد لعب هذا الطريق دوراً بالغ الأهمية في المنطقة، وكذلك للحكومات المختلفة في السودان.

ونأتي إلى الطريق الثاني وهو طريق المحيلة، الممتد من الكاسينجر في ولاية الشمالية إلى دلقو، ويضم عبر امتداده ثمانية آبار. أما الطريق الثالث فهو طريق الأربعين، المعروف بدرب الأربعين، الذي تسلكه القوافل القادمة على الأغلب من جهة قبائل الكَبَابِيش في دارفور غرب السودان، وتستغرق الرحلة عبره نحو أربعين يوماً من نقطة الانطلاق وحتى الوصول. ومع ذلك، يُعتقد أن اسم "درب الأربعين" لا يقتصر على الإشارة إلى تلك المدة الزمنية فحسب، بل يشير أيضاً للرحلات العجائبية التي قطعها الدراويش راجلين على هذا الطريق، وللمعجزات التي تنسب لهم فيما يتعلق باجتيازهم لمداه الشاسع سيراً على الأقدام.

تجدر الإشارة أنه وحتى عام ١٩٨٥، كان هناك طريق رابع للقوافل: يُعرف بطريق المديناب، الذي يُنسب لقبيلة المديناب، والتي كانت تسافر في قوافل ضخمة تصل إلى ألفي جمل إلى مصر. وكان هذا الطريق فريداً من نوعه، إذ لم يكن فيه آبار مياه على الإطلاق، وكان من المستحيل عبوره لو لا استخدام القبيلة لأكياس جلدية خاصة مُقاومة للماء، حيث كانوا يدفنونها في أعماق الصحراء على طول الطريق إلى مصر، ويستخرجونها في طريق العودة. واشتهرت قبيلة المديناب بالنزاهة والصدق في التجارة، لكنها اندثرت تماماً خلال حروب المهدية، حاملة معها أسرار قوافلها المهيبة.

وعلى ذكر القوافل، فإن الإبل التي تُشترى عادةً من قبائل وأسواق مختلفة، تُجمع في قوافل يتزايد عددها تدريجياً، ويكون لكل مجموعة منها وَسمه الممَيِّز الذي يشير إلى هوية المالك. وفي حالة نفوق إحدى الجِمال في طريقه إلى مصر، تُقطع هذه العلامة مع قطعة الجلد التي كانت عليه، وتُعاد إلى صاحبه كدليل. فالرحلة عبر الصحراء شاقة على الإبل وراكبيها على حدٍّ سواء، لدرجة لا يَضمن معها كل من يخوض تلك الرحلة الظفر بسلامة الوصول وبلوغ محطتها الأخيرة. علماً بأن الفريق المرافق للقافلة يتكون من رجال متمرسين، برفقة مرشد خبير بالصحراء ومخاطرها، يعرف مواقع الآبار، ويحيط بكيفية تجنب الثعابين والعقارب والرمال المتحركة.

وفي سياق تنظيم تفويج تلك الرحلات، تسافر القوافل عادة في مجموعات تصل أحياناً إلى مئة جمل في المرة الواحدة، بفارق يومين أو ثلاثة بين كل دفعة وأخرى، وذلك لمحدودية آبار الصحراء، وعدم قدرتها على استيعاب عدد كبير من الإبل دفعة واحدة. وعند دخول القوافل إلى مصر عبر أسوان، تُستقبل في المراكز البيطرية في دراو، حيث يتم فحص الجمال ووضع علامات تعريف عليها، ومن ثم تحميلها على قطارات مفتوحة الأسقف لنقلها إلى الأسواق. وخلال الرحلة إلى مصر، يتزود المسافرون بالأدوية التقليدية والغربية لهم وللحيوانات، والمؤن الغذائية طويلة الصلاحية؛ غير القابلة للتلف، بالإضافة لأعواد الثقاب، وشفرات الحلاقة والإبر، ودون أن ننسى الشاي والسكر. كما يتسلحون بالبنادق لحماية أنفسهم من اللصوص المتربصين خلف الكثبان. أما المهربون الذين يسلكون الطرق الخلفية، فيحملون البنادق معهم ويُدخلونها مصر، حيث يصعب الحصول على تراخيص الأسلحة، وبالمقابل، يهرِّبون الذخيرة إلى السودان حيث يقتصر شراؤها على المتاجر المُرَخَّصة. وبالمقابل، تجلب القوافل التي تسافر بطريقة قانونية إلى السودان معها الملابس، والكولونيا المصرية، والصابون المُعطَّر، ومضخات ومصافي المياه، بالإضافة للعسل الأسود والسكر.

بوابة إفريقيا إلى الشرق والغرب

وعلاوة لما ذُكر آنفاً، فإن قوافل الإبل تَنقل أيضاً البشر والماشية والبضائع من مختلف دول إفريقيا، التي لا تملك منفذاً بحرياً، عبر السودان إلى البحر الأحمر، حيث كان ميناء سواكن التاريخي، الذي يعود إلى القرن العاشر، يُمثِّل البوابة الرئيسية بين إفريقيا والشرق، خاصة للحجاج المسلمين المتجهين إلى مكة، وللتجار من كلا ضفتي البحر الأحمر، وامتدَّ ذلك لإفريقيا وأوروبا بعد افتتاح قناة السويس. وحتى تاريخ استبداله بميناء بورتسودان في عشرينيات القرن الماضي، كان ميناء الجزيرة يستقبل ويرسل مئات قوافل الإبل سنوياً، حيث كانت الجِمال تصل وتغادر الميناء عبر طرق مختلفة: من الجنوب قادمة من إثيوبيا، ومن الشمال متجهة إلى مصر، وكذلك من الشمال الشرقي باتجاه بربر. وهي مُحمَّلة بجميع أنواع البضائع بحسب مصدرها، وهو تنوعٌ زاخر يَعكِس تنوّع السودان وشعبه: ومن ذلك بذور السمسم وزيتها، والذرة الرفيعة، الصمغ العربي، القطن، العسل، الزبدة، القهوة، التبغ والمطاط، بالإضافة إلى قرون وحيد القرن، والأبنوس، ريش النعام، الذهب، المسك، السلاحف والأصداف، اللؤلؤ الطبيعي والأسماك، وبالطبع إبل السباقات، والأغنام، والأبقار، والعبيد.

وفي سواكن، كان قصر الشيناوي الأسطوري يُوفِّر بدوره مأوىً لقوافل الإبل، بمئات الغرف التي يحويها الطابق العلوي، واسطبلات الإبل في الطابق الأرضي، إضافةً للفناء الضخم الذي كان يتسع للقيام بتحميل وتفريغ حمولة مئة جمل في الوقت ذاته.

ومن الأحداث الرهيبة في ذلك الزمان، أن الحكام الأتراك المكروهين في سواكن -والذين يشرفون على التجارة عبر قوافل الجمال- كانوا يضطلعون كذلك بجمع الضرائب وإرسالها شمالاً، مما جعل القوافل التي تنقل هذه الضرائب إلى السلطات المصرية تتعرَّض باستمرار لهجمات من لصوص معروفين، يمتطون الجمال وينحدرون من قبائل البدو الرُحَّل في الشمال. وفي خضم هذه الأحداث، لم تُبْدِ الحكومة أدنى قدرٍ من الرحمة تجاه من يتجرَّأ على مهاجمة هذه القوافل، وخاصة التي تسلك طريق العبابدة، حيث كان من يُلقى القبض عليهم يُعاقبون بأبشع الطرق؛ مثل حزّ الرأس أو الحرق حتى الموت، فيكونوا بذلك عبرة للآخرين.

قوافل الجمال في رواية: فم محشوّ بالملح

ويفضي بنا ذلك إلى روايتي "فم محشو بالملح"، حيث يسافر شاب من إحدى قرى شمال السودان مع قوافل الجمال إلى مصر على طريق العبابدة، وهو نفس الطريق الذي سلكه أقاربي من قبيلة القراريش حتى تم تعبيد الطريق الحديث لاحقاً، وهي الرحلة التي دُعي والدي للانضمام إليها، لكن التزامات العمل حينها، حالت دون تلبية هذه الدعوة الفارقة. وفيما لا تزال تجارة الإبل مزدهرة، إلا أن تقاليد جديدة سادت بحكم الزمن. إذ لم يعد المسافرون يقطعون تلك الرحلة التي تستغرق أياماً عبر الصحراء، بل أصبحت الإبل تُحمَّل على الشاحنات، وتُنقَل على طريق الأسفلت الجديد إلى مصر عبر معبر أرقين، حيث لا تزيد مدة الرحلة من دنقلا إلى سوق دراو عن الثماني ساعات. وتصل الإبل مع رعاتها وقد كَسَت ملامحهم طبقة من الغبار، دون أن تفقد الإبل مهابتها وجَمَالها. وما زالت الإبل تُصدَّر بالآلاف، ليس فقط للحومها ومنتجاتها، بل أيضاً لمحافل سباقات الهجن ومهرجانات جَمال الإبل.

وهكذا، تسلَّلت قافلة الجمال إلى روايتي هوناً على هيئة شذرات متفرقة. فتجارة الإبل، رغم كل مجدها ومواردها المالية الضخمة، ظلَّت غير سائدة في كل أرجاء السودان. وحتى في الولاية الشمالية، نجد أن هناك مناطق وقبائل معينة ما زالت متمسكة بهذه التقاليد، وحادبة على تربية الإبل والاتجار بها. فالإبل ليست كائنات سهلة الترويض أو الإخضاع للسيطرة، بل إن بعض سلالاتها معروفة بالشراسة. وثمة قصص كثيرة عما يخامر ذهن الإبل بشأن البشر الذين تعتبرهم كائنات غير مرغوب فيها. ودائماً ما تحضرني في هذا الخصوص قصة رُويَت لي عن راعٍ اعتدى على جمله بالضرب والإهانة، وخلال ليلة قضوها في الصحراء، انتظر الجمل -كما قيل- حتى استغرق الجميع في النوم، ثم تسلَّل بهدوء وأناخ بكلكله على الرجل. ولعل المُربك في هذا الأمر أنني، وبعد كل ما تعلّمته عن الإبل، ما زلت عاجزة عن تحديد إن كانت هذه القصة حقيقة أم مُختَلَقة.

تمت صياغة هذا المقال بالاستفادة من خبرة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمد صالح، أستاذ الأنثروبولوجيا واللسانيات بالجامعة الأمريكية، وصاحب المساهمات الأكاديمية الرصينة والجزيلة.

تلقّى والدي، قبل عدة أعوام، دعوة من بعض أقاربنا لمشاركتهم رحلة استثنائية تنطلق من السودان إلى مصر. وتكمن فَرَادة هذه الدعوة في أن الرحلة المزمعة كانت رحلة برية تقطع الصحراء القاحلة، على ظهور الجِمال، وعبر درب الأربعين العريق الذي طَرَقَته القوافل لقرون من الزمان. وهكذا فقد لوَّحت تلك الدعوة بفرصة نادرة لمرافقة آخر قافلة جمال لقبيلتنا "القراريش" في رحلتها الملحمية، العابرة للصحراء، إلى سوق الجمال في دراو بمصر، وذلك قبل أن يُشق طريق الأسفَلت الجديد، وتُحلّ الشاحنات محلّ الإبل.

والسفر بكل أشكاله طقس قديم قِدم الزمان نفسه. فلطالما ارتحل البشر: بحثاً عن الطعام، أو المأوى، أو التماساً للأمان، أو رغبة في الاستكشاف، أو لأداء شعيرة الحج. ثم يؤوبون من أسفارهم أحياناً إلى موطنهم الأول، حيث الوطن في الغالب هو المكان الذي يضعون فيه رحالهم وينعمون بالراحة. وأحياناً أخرى يكون الوطن هو ذات الغاية "البسطامية" التي ظلوا ينشدونها منذ البدء. وقد يأتي الارتحال طوعاً؛ طلباً لمراعٍ أكثر خضرة، أو صلات جديدة، أو فرص اقتصادية واعدة. أو قسرياً في أحيان أخرى؛ هرباً من العنف أو الجفاف، أو ارتهاناً للعبودية والنخاسة. وتتنوع وسائل السفر بين المشي على الأقدام، أو امتطاء ظهور الحيوانات، أو استخدام المركبات. وبغض النظر عن الوسيلة أو الدافع، يبقى خيطٌ مشترك يَربط بين جميع هذه الرحلات؛ وهو الترقّب أو الخوف من المجهول.

والسودان ليس استثناءً من هذا الحراك الدائم، فموقعه الفريد كبوابة إلى إفريقيا، ومعبر لكل من مكة ومصر، جعله، لقرون من الزمان، ملتقى طُرُقٍ حيويّ مائج بالحركة؛ حيث كانت قوافل الجمال، ولا تزال، جزءاً أصيلاً من هذا النسيج، تحمل ويُحمَل عليها إلى وجهات متعددة، على طُرقٍ منحوتةٍ في ذاكرة الأرض وإنسانها.

كما لا تقتصر فرادة الجمل -ذلك الكائن العجيب الذي أبدعه الخالق وحبَاه بما يؤهّله للعيش في هذه البيئة الصحراوية- على كونه "سفينة الصحراء"، وإن كان هذا الدور بحدّ ذاته استثنائياً ومثيراً للدهشة؛ فهو كائن يتمتّع بقدرة لا تُضاهى على التكيُّف مع الظروف القاسية من حرٍّ وجفاف، حيث يستطيع تحمل العيش بلا ماء أو طعام لثلاثة أسابيع متوالية، والتنقّل المستمر بخطوٍ ثابت وواثق، ولساعات طويلة دون كلل. بالإضافة لقدرته على حمل أضعاف ما تحمله سائر الدواب.

كما يُحظى الجمل بمكانة خاصة لتنوّع منتجاته؛ فَبالإضافة إلى أن لحمه يُعَد طعاماً شائعاً في بلدان عديدة، خاصة في مصر، فإن جِلده يُصدَّر إلى أوروبا لتُصنع منه أجود أنواع الجلود، فيما تُستَخدم عظامه في تكرير السكر. ولمنتجاته الأخرى كذلك سمعة تكاد تكون أسطورية، ولا سيما حليبُه، بل وحتى بوله الذي تُنسب إليه خصائص علاجية مذهلة. وقد شهدت بنفسي هذه الظاهرة الغريبة إبّان فترة عملي كطبيبة شابة في الخليج.

أذكر حينها أن طفلة بدوية شُخِّصت بسرطان الدم (اللوكيميا) في المستشفى الذي كنتُ أعمل فيه، لكن أسرتها رفضت أن تتلقَّى أي نوع من العلاج الطبي. ولم يكونوا يحضرونها إلى المستشفى إلا في الحالات الطارئة التي تصاب فيها بالحُمّى أو الإسهال. وقد تم تأكيد التشخيص أكثر من مرة عبر أخذ عينة من نخاع العظم، وهي عملية مؤلمة يُسحب فيها جزء من نخاع عظم الورك لمعرفة نوع خلايا الدم التي يُنتجها الجسم وكميتها. وفي إحدى الزيارات اللاحقة، وبعد تكرار الفحص، فوجئنا بأن نخاع العظم خالٍ من أي خلايا بيضاء سرطانية. وهو أمر يكاد يكون مستحيلاً، إذ إن اللوكيميا لا تختفي فجأة. وعندها أَخبَرَنا أهلها بأنهم كانوا يُعطونها كل صباح زجاجة صغيرة من بول الإبل.

وللعجب، فقد أظهرت الفحوصات المتكرِّرة، خلال زيارات المتابعة، غياب أي أثر لخلايا الدم السرطانية. وبدا أن لبول الإبل تأثيراً شبيهاً بتأثير الكورتيكوستيرويدات، التي تثبّط إنتاج تلك الخلايا أو ربما تقضي عليها. غير أن هذا الأثر لم يَدُم طويلاً، إذ سرعان ما عاود المرض هجمته الشرسة، لتدخل الطفلة في نوبة حادة، وترحل عن الدنيا –مأسوفاً على طفولتها الغضّة– بعد شهرين فقط من عيد ميلادها الأول.

طُرُق الإبل بين السودان ومصر

لطالما شكَّلت الطرق الصحراوية شرياناً اقتصادياً حيوياً بين مصر والسودان، وعبره إلى سائر أرجاء إفريقيا. ورغم كل ما يتمتع به نهر النيل من عظمة، إلا أن دوره في التجارة بين البلدين اللذين يَصِلهما بوشيجتِه ظلَّ محدوداً، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى وجود ستة شلالات تتسبب في إعاقة الحركة التجارية. وبالمقابل، سهّل النيل مرور الغزاة على مر العصور، حاملاً السفن البخارية التي تعج بالمُبَشِّرين والجنود، ولعل أشهرها الحملة الفاشلة التي أُرسلت لإنقاذ تشارلز غوردون. بينما مثَّلت الطرق الصحراوية، ولا تزال، شرياناً لا غنى عنه، تنتقل عبره البضائع والعملات وكذلك الثقافة والعلائق بين السودان ومصر، ويتجلى من خلالها الأثر الثقافي للسودان على مصر.

وتتبع هذه الطرق مسارات المياه، العابرة للصحراء على امتداد سلاسل من الآبار المُوزعة في اتجاهات مختلفة. أما أهم ثلاثة طرق اعتمدتها قوافل الإبل على مر القرون بين السودان ومصر فهي على النحو التالي: طريق العبابدة، وطريق المحيلة للقوافل القادمة من الشرق، وطريق الأربعين للقادمين من الغرب. وأكبر هذه الطرق هو طريق العبابدة، نسبة إلى قبيلة العبابدة، ويعود تاريخه إلى عهد دولة الفونج. يبدأ هذا الطريق من قصر حسين خليفة باشا في الدامر، فيما يُعرف اليوم بولاية نهر النيل، مروراً بكروسكو ووصولاً إلى أسوان ثم سوق دراو في مصر. وقد لعب هذا الطريق دوراً بالغ الأهمية في المنطقة، وكذلك للحكومات المختلفة في السودان.

ونأتي إلى الطريق الثاني وهو طريق المحيلة، الممتد من الكاسينجر في ولاية الشمالية إلى دلقو، ويضم عبر امتداده ثمانية آبار. أما الطريق الثالث فهو طريق الأربعين، المعروف بدرب الأربعين، الذي تسلكه القوافل القادمة على الأغلب من جهة قبائل الكَبَابِيش في دارفور غرب السودان، وتستغرق الرحلة عبره نحو أربعين يوماً من نقطة الانطلاق وحتى الوصول. ومع ذلك، يُعتقد أن اسم "درب الأربعين" لا يقتصر على الإشارة إلى تلك المدة الزمنية فحسب، بل يشير أيضاً للرحلات العجائبية التي قطعها الدراويش راجلين على هذا الطريق، وللمعجزات التي تنسب لهم فيما يتعلق باجتيازهم لمداه الشاسع سيراً على الأقدام.

تجدر الإشارة أنه وحتى عام ١٩٨٥، كان هناك طريق رابع للقوافل: يُعرف بطريق المديناب، الذي يُنسب لقبيلة المديناب، والتي كانت تسافر في قوافل ضخمة تصل إلى ألفي جمل إلى مصر. وكان هذا الطريق فريداً من نوعه، إذ لم يكن فيه آبار مياه على الإطلاق، وكان من المستحيل عبوره لو لا استخدام القبيلة لأكياس جلدية خاصة مُقاومة للماء، حيث كانوا يدفنونها في أعماق الصحراء على طول الطريق إلى مصر، ويستخرجونها في طريق العودة. واشتهرت قبيلة المديناب بالنزاهة والصدق في التجارة، لكنها اندثرت تماماً خلال حروب المهدية، حاملة معها أسرار قوافلها المهيبة.

وعلى ذكر القوافل، فإن الإبل التي تُشترى عادةً من قبائل وأسواق مختلفة، تُجمع في قوافل يتزايد عددها تدريجياً، ويكون لكل مجموعة منها وَسمه الممَيِّز الذي يشير إلى هوية المالك. وفي حالة نفوق إحدى الجِمال في طريقه إلى مصر، تُقطع هذه العلامة مع قطعة الجلد التي كانت عليه، وتُعاد إلى صاحبه كدليل. فالرحلة عبر الصحراء شاقة على الإبل وراكبيها على حدٍّ سواء، لدرجة لا يَضمن معها كل من يخوض تلك الرحلة الظفر بسلامة الوصول وبلوغ محطتها الأخيرة. علماً بأن الفريق المرافق للقافلة يتكون من رجال متمرسين، برفقة مرشد خبير بالصحراء ومخاطرها، يعرف مواقع الآبار، ويحيط بكيفية تجنب الثعابين والعقارب والرمال المتحركة.

وفي سياق تنظيم تفويج تلك الرحلات، تسافر القوافل عادة في مجموعات تصل أحياناً إلى مئة جمل في المرة الواحدة، بفارق يومين أو ثلاثة بين كل دفعة وأخرى، وذلك لمحدودية آبار الصحراء، وعدم قدرتها على استيعاب عدد كبير من الإبل دفعة واحدة. وعند دخول القوافل إلى مصر عبر أسوان، تُستقبل في المراكز البيطرية في دراو، حيث يتم فحص الجمال ووضع علامات تعريف عليها، ومن ثم تحميلها على قطارات مفتوحة الأسقف لنقلها إلى الأسواق. وخلال الرحلة إلى مصر، يتزود المسافرون بالأدوية التقليدية والغربية لهم وللحيوانات، والمؤن الغذائية طويلة الصلاحية؛ غير القابلة للتلف، بالإضافة لأعواد الثقاب، وشفرات الحلاقة والإبر، ودون أن ننسى الشاي والسكر. كما يتسلحون بالبنادق لحماية أنفسهم من اللصوص المتربصين خلف الكثبان. أما المهربون الذين يسلكون الطرق الخلفية، فيحملون البنادق معهم ويُدخلونها مصر، حيث يصعب الحصول على تراخيص الأسلحة، وبالمقابل، يهرِّبون الذخيرة إلى السودان حيث يقتصر شراؤها على المتاجر المُرَخَّصة. وبالمقابل، تجلب القوافل التي تسافر بطريقة قانونية إلى السودان معها الملابس، والكولونيا المصرية، والصابون المُعطَّر، ومضخات ومصافي المياه، بالإضافة للعسل الأسود والسكر.

بوابة إفريقيا إلى الشرق والغرب

وعلاوة لما ذُكر آنفاً، فإن قوافل الإبل تَنقل أيضاً البشر والماشية والبضائع من مختلف دول إفريقيا، التي لا تملك منفذاً بحرياً، عبر السودان إلى البحر الأحمر، حيث كان ميناء سواكن التاريخي، الذي يعود إلى القرن العاشر، يُمثِّل البوابة الرئيسية بين إفريقيا والشرق، خاصة للحجاج المسلمين المتجهين إلى مكة، وللتجار من كلا ضفتي البحر الأحمر، وامتدَّ ذلك لإفريقيا وأوروبا بعد افتتاح قناة السويس. وحتى تاريخ استبداله بميناء بورتسودان في عشرينيات القرن الماضي، كان ميناء الجزيرة يستقبل ويرسل مئات قوافل الإبل سنوياً، حيث كانت الجِمال تصل وتغادر الميناء عبر طرق مختلفة: من الجنوب قادمة من إثيوبيا، ومن الشمال متجهة إلى مصر، وكذلك من الشمال الشرقي باتجاه بربر. وهي مُحمَّلة بجميع أنواع البضائع بحسب مصدرها، وهو تنوعٌ زاخر يَعكِس تنوّع السودان وشعبه: ومن ذلك بذور السمسم وزيتها، والذرة الرفيعة، الصمغ العربي، القطن، العسل، الزبدة، القهوة، التبغ والمطاط، بالإضافة إلى قرون وحيد القرن، والأبنوس، ريش النعام، الذهب، المسك، السلاحف والأصداف، اللؤلؤ الطبيعي والأسماك، وبالطبع إبل السباقات، والأغنام، والأبقار، والعبيد.

وفي سواكن، كان قصر الشيناوي الأسطوري يُوفِّر بدوره مأوىً لقوافل الإبل، بمئات الغرف التي يحويها الطابق العلوي، واسطبلات الإبل في الطابق الأرضي، إضافةً للفناء الضخم الذي كان يتسع للقيام بتحميل وتفريغ حمولة مئة جمل في الوقت ذاته.

ومن الأحداث الرهيبة في ذلك الزمان، أن الحكام الأتراك المكروهين في سواكن -والذين يشرفون على التجارة عبر قوافل الجمال- كانوا يضطلعون كذلك بجمع الضرائب وإرسالها شمالاً، مما جعل القوافل التي تنقل هذه الضرائب إلى السلطات المصرية تتعرَّض باستمرار لهجمات من لصوص معروفين، يمتطون الجمال وينحدرون من قبائل البدو الرُحَّل في الشمال. وفي خضم هذه الأحداث، لم تُبْدِ الحكومة أدنى قدرٍ من الرحمة تجاه من يتجرَّأ على مهاجمة هذه القوافل، وخاصة التي تسلك طريق العبابدة، حيث كان من يُلقى القبض عليهم يُعاقبون بأبشع الطرق؛ مثل حزّ الرأس أو الحرق حتى الموت، فيكونوا بذلك عبرة للآخرين.

قوافل الجمال في رواية: فم محشوّ بالملح

ويفضي بنا ذلك إلى روايتي "فم محشو بالملح"، حيث يسافر شاب من إحدى قرى شمال السودان مع قوافل الجمال إلى مصر على طريق العبابدة، وهو نفس الطريق الذي سلكه أقاربي من قبيلة القراريش حتى تم تعبيد الطريق الحديث لاحقاً، وهي الرحلة التي دُعي والدي للانضمام إليها، لكن التزامات العمل حينها، حالت دون تلبية هذه الدعوة الفارقة. وفيما لا تزال تجارة الإبل مزدهرة، إلا أن تقاليد جديدة سادت بحكم الزمن. إذ لم يعد المسافرون يقطعون تلك الرحلة التي تستغرق أياماً عبر الصحراء، بل أصبحت الإبل تُحمَّل على الشاحنات، وتُنقَل على طريق الأسفلت الجديد إلى مصر عبر معبر أرقين، حيث لا تزيد مدة الرحلة من دنقلا إلى سوق دراو عن الثماني ساعات. وتصل الإبل مع رعاتها وقد كَسَت ملامحهم طبقة من الغبار، دون أن تفقد الإبل مهابتها وجَمَالها. وما زالت الإبل تُصدَّر بالآلاف، ليس فقط للحومها ومنتجاتها، بل أيضاً لمحافل سباقات الهجن ومهرجانات جَمال الإبل.

وهكذا، تسلَّلت قافلة الجمال إلى روايتي هوناً على هيئة شذرات متفرقة. فتجارة الإبل، رغم كل مجدها ومواردها المالية الضخمة، ظلَّت غير سائدة في كل أرجاء السودان. وحتى في الولاية الشمالية، نجد أن هناك مناطق وقبائل معينة ما زالت متمسكة بهذه التقاليد، وحادبة على تربية الإبل والاتجار بها. فالإبل ليست كائنات سهلة الترويض أو الإخضاع للسيطرة، بل إن بعض سلالاتها معروفة بالشراسة. وثمة قصص كثيرة عما يخامر ذهن الإبل بشأن البشر الذين تعتبرهم كائنات غير مرغوب فيها. ودائماً ما تحضرني في هذا الخصوص قصة رُويَت لي عن راعٍ اعتدى على جمله بالضرب والإهانة، وخلال ليلة قضوها في الصحراء، انتظر الجمل -كما قيل- حتى استغرق الجميع في النوم، ثم تسلَّل بهدوء وأناخ بكلكله على الرجل. ولعل المُربك في هذا الأمر أنني، وبعد كل ما تعلّمته عن الإبل، ما زلت عاجزة عن تحديد إن كانت هذه القصة حقيقة أم مُختَلَقة.

تمت صياغة هذا المقال بالاستفادة من خبرة الأستاذ الدكتور عبد الرحيم محمد صالح، أستاذ الأنثروبولوجيا واللسانيات بالجامعة الأمريكية، وصاحب المساهمات الأكاديمية الرصينة والجزيلة.

شعار السكك الحديدية

شعار السكك الحديدية

ديباجة السكة الحديد توضع على الوابورات والعربات

مسجل من قبل جامعة وادي النيل

من مجموعة متحف السكة حديد

ديباجة السكة الحديد توضع على الوابورات والعربات

مسجل من قبل جامعة وادي النيل

من مجموعة متحف السكة حديد

ديباجة السكة الحديد توضع على الوابورات والعربات

مسجل من قبل جامعة وادي النيل

من مجموعة متحف السكة حديد

حبل سعفة التمر

حبل سعفة التمر

حبل منسوج يدويًا مصنوع من السعف، بني اللون، يستخدم في صناعة الأسِرَّة المنسوجة المعروفة باسم العناقريب.

DMN-F51_1

مجموعة متحف دارفور

حبل منسوج يدويًا مصنوع من السعف، بني اللون، يستخدم في صناعة الأسِرَّة المنسوجة المعروفة باسم العناقريب.

DMN-F51_1

مجموعة متحف دارفور

حبل منسوج يدويًا مصنوع من السعف، بني اللون، يستخدم في صناعة الأسِرَّة المنسوجة المعروفة باسم العناقريب.

DMN-F51_1

مجموعة متحف دارفور

المدن المتحركة

يتحرك الناس والأماكن على حد سواء. وتوجد مفاهيم الوطن والأرض والاستقرار في كل من أنماط الحياة المستقرة والبدوية، وبالتالي، يمكن أن يكون كلاهما عرضة للنزوح. ويتناول هذا القسم تقاطع هذه المفاهيم.

مجلة الصبيان

مجلة الصبيان

تاريخ مختصر للمجلة