سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

فنانة تشكيلية حَملت الريشة واللون بعَدَسة الروح، وجَعلت من التوثيق مساحةً فنية رحبة، لا تكتفي بتجميد الصورة بل تُحيِيها. حين كانت أدوات التوثيق وسيلة تقنية، حوَّلتها سامية إلى ممارسة إبداعية تستبطن المعنى. كل قطعةٍ تقترب منها، تقرؤها، وتُعيد كتابتها بصريَّاً، حتى يصبح التراث مرئيَّاً كما ينبغي له أن يكون.

/ الاجابات

سامية إدريس، سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

كان المتحف القومي في الخرطوم يفتح أبوابه كل صباح كعادته، تتنفَّس جدرانه عبق التاريخ، وتنهض أَروقته بأصوات الزوار وخُطى الباحثين وهَمسات القطع الأثرية. هناك، في ركنٍ لا يقصده كثيرون، كانت تدخل امرأة هادئة، تحمل بين يديها أوراقاً وملفات، وباقة صغيرة من الورود. تمشي بخطوات ثابتة، تُوزِّع زهرةً على موظف، وأخرى على عامل، وثالثة على حارس يقف عند الباب. هكذا عرفها الجميع: سامية إدريس، مسئولة قسم الفن، وسيدة الورود اليومية. لم تكن تُلقي التحية بالكلام وحده، بل باللون والرائحة، كما لو أنها تُدخل الحياة إلى المتحف قبل أن ينهض يومه.

فنانة تشكيلية حَملت الريشة واللون بعَدَسة الروح، وجَعلت من التوثيق مساحةً فنية رحبة، لا تكتفي بتجميد الصورة بل تُحيِيها. حين كانت أدوات التوثيق وسيلة تقنية، حوَّلتها سامية إلى ممارسة إبداعية تستبطن المعنى. كل قطعةٍ تقترب منها، تقرؤها، وتُعيد كتابتها بصريَّاً، حتى يصبح التراث مرئيَّاً كما ينبغي له أن يكون.

ذاكرة حيّة أرّخت للقطع الأثرية والمقتنيات النادرة بصمتٍ واحتراف. سيدةٌ نَسَجت من الضوء والسكون أرشيفاً وطنيّاً يحكي قصتنا. تعيد ترتيب الزمن بريشة خفيفة، وتمنح الحجر لوناً واللوحة حياة. تعرف القاعات واحدةً واحدة، تحفظ أماكن اللوحات كما لو كُنَّ بناتها، وتسمع همس الآثار كما لو أنها كلماتها الخاصة. وحين تجلس إلى مكتبها، تُخرج ريشتها لتعيد للحجارة صبرها، وللنقوش صوتها.

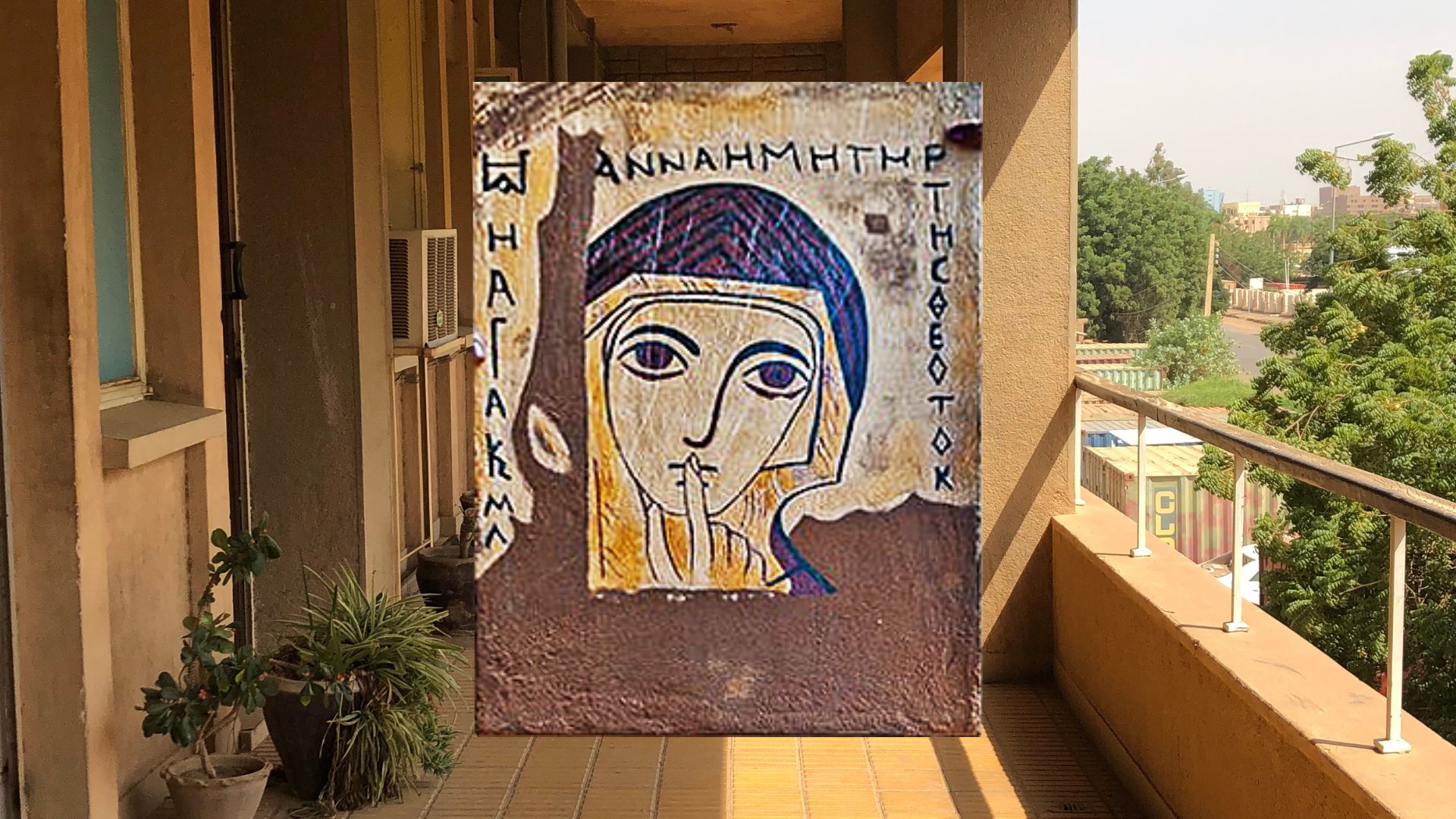

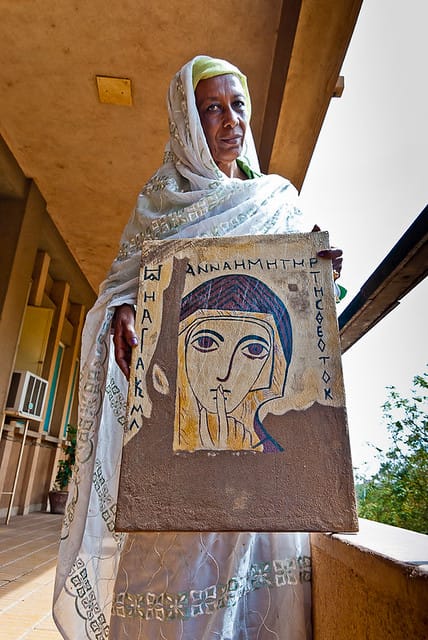

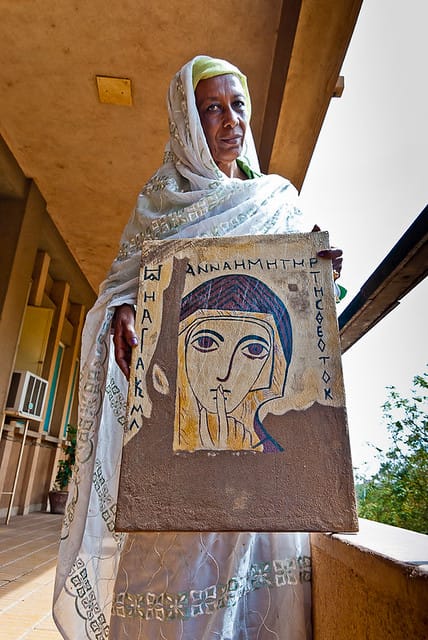

كان ما ميَّز عملها أكثر هو أن لوحاتها لم تكن إبداعاً شخصيَّاً بقدر ما كانت محاكاة للوحات أثرية. كانت تُعيد رسم التفاصيل المفقودة، وتُنجز نسخاً دقيقة تُعرَض في المعارض الداخلية والخارجية، كبدائل تحفظ الأصول من التلف أو الفقدان. في لوحة "سانت آنّا" استحضرت الأمومة كما ظَهَرت في الميثولوجيا المسيحية في السودان، كأنها تُعيد بناء ذاكرة بعيدة كانت ستُنسى. جعلت من الأسطورة أمّاً، ومن الأم حكاية.

في "فارس على جواد" سَكَبت معاني النبل والبطولة التي حملتها النقوش القديمة مخبَّأة في السكون، قائلة إن الفن ليس صَخَبَاً بل بوح. كانت أعمالها تُشبِه جسراً: تحفظ الأصل من الضياع، وتمنح الناس فرصة رؤيته من جديد دون أن يُمسّ. في عملها المتحفي، كانت تتنقل بين القاعات والمخازن والوثائق، تعرف القطع الأثرية كأنهم أهلها. كانت تُعيد رسم النقوش المتآكلة، وتُرمِّم التفاصيل الغائبة باللون والإحساس. وعبر سنوات من العطاء، لم تسجل اسمها على لوحة، لكنها كانت تترك أثرها في كل شيء.

تقول زميلتها القديمة: "سامية كانت تعرف كيف تصغي للحجر. لم تكن تراه جامداً، بل كائنًا عاش وتكَلَّم، وكانت هي تُتَرجم لغته". هذه الشهادة ليست مجرد كلمات، بل مفتاح لفهم تلك المرأة التي اختارت أن تكون ظلاً، لكنها منحت النورَ للآخرين.

زملاؤها يذكرونها بابتسامتها ووردها قبل أي شيء آخر. يقول أحدهم: كانت تدخل علينا كل صباح بزهرة، كأنها تُوزّع الأمل. لم تكن مجرد زميلة، كانت نسمة". ومثلما كانت تُهدي الناس ورداً، كانت تهدي للوطن نسخاً من ذاكرته. تبقى ساعات طويلة بعد انتهاء الدوام، تجلس أمام لوحة قديمة، تُحاكي تفاصيلها المرهَقَة بريشةٍ صبورة. كان الليل يهبط على الخرطوم، لكن داخل المتحف، كانت وردة صغيرة لا تزال تفوح.

لم يكن حضورها مقتصرًا على الريشة واللون؛ بل امتد إلى الصوت والكلمة. في قصائدها غنّت للسلام، تقول:

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانِق…"

كأن صوتها نفسه زهرة تُهدَى للوطن الجريح. وفي قصيدتها "شوارع المدينة"، رسمت امرأةً تجمع الحصى، كما لو أنها تجمع شظايا الذاكرة. كانت ترى في الشعر ما تراه في الفن: فعل ترميم، وإعادة بناء، وإهداء للحياة.

في كلماتها، وفي نبرتها التي جَمعت بين الحنوّ والإصرار، كانت سامية إدريس تنسج السلام كما ينسجه الشعراء. لم تكن تشغل نفسها بالسياسة بل تخاطب الإنسان، والضمير، وذاكرة الوطن الجريح. في مقطعها الشعري الذي تُوثِّق فيه الحروب وتهمس بالرجاء، يعلو صوتها أحيانًا كأنها تهتف، ويهدأ أحياناً أخرى كأنها تربت على كتف البلاد. كانت نبرتها بين الحنين والاحتجاج، تسرد فيها عن الحروب، لا كوقائع مجردة، بل كأوجاع حقيقية سكنت الوطن.

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانق

وما كفانا حفر خنادق، وما كفانا شيل ببنادق

نحن عاوزين السلام،

ونمشي خطوة للأمام

ونكون تمام…"

كانت الفنانة تحكي بصوتٍ لا يشبه إلا الأرض نفسها. بين كل جملة وأخرى، تنسكب رسالة سلام نابعة من امرأة آمنت بأن الكلمة تَجبر، وبأن الصوت البسيط قد يُداوي.

في مقطعها "السلام"، تتماهى اللغة مع الإحساس، كأنها تُغنّي لخرطوم تتنفس بصعوبة، أو لنيَلٍ أرهقه الجفاف المعنوي. الصوت يعلو حين توثّق وجع الحروب، ثم ينخفض ليربت على كتف المستمع بكلمة أمل أو دعوة للصلح.

إن هذا المقطع الشعري هو وثيقة وجدانية، وأثر حيّ من آثارها، يُضاف إلى سيرتها التي كتبتها بقولها، وسكتها، وما بينهما. وكأنه خريطة عبور من الحرب إلى الحياة. ونداء من امرأة صدقت في انحيازها إلى السلام.

ولأن سامية لم تكن فقط فنانة بالريشة، بل أيضاً بالشعر، فقد عُرفت بقصائدها التي تنسجها ببساطة آسرة. كلماتها تتهادى مثل نهرٍ هادئ، واضحة، نقية، دافئة. وفي لحظة انفعال صادق، كتبتُ نصاً على استحياء، مجاراةً لإحدى قصائد سامية، وقد جاء كأنما يهدي وردة إلى بستانٍ عتيق:

قصيدة سامية إدريس:

لو سرتَ في شوارع المدينة، ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية ذوّبها الأسى

أهدى الزمانُ إليها عقدَ ماس،

حبّاته من الياقوت والندى.

ها هي الفنانة تمارس دور الراوي المتقمّص، الذي لا يصف المدينة بل يتلبّس وجعها، متجلّيًا في صورة امرأة بسيطة، تلتقط الحصى من الأرض كمن يجمع شظايا ذاكرته. القصيدة، رغم بساطة لغتها، محمّلة برمزية كثيفة، إذ تتحوّل الحصى إلى استعارة للوجع، والمدينة إلى فضاء للحكاية والنجاة من الانكسار.

هذه الصورة المركبة -امرأة تصنع من الجوى عقداً، ومن الندى والياقوت رموزاً- تعكس ما يمكن تسميته بـ"الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم. بل إن الانكسار ذاته يتحوّل إلى فعل يومي، إلى طقسٍ من طقوس النجاة.

وهي اذن تنحت وجعًا ملموسًا بلغة ناعمة، وتحوّل المدن، والحصى، والألم، إلى أيقونات أنثوية تمشي، تحب، وتنهض من ركامها كل يوم. بكلمات قليلة، لكن مشبعة بالدلالات، ملقية بذلك ضوءًا ناعمًا على الألم الأنثوي الذي يتخفّى خلف الأدوار اليومية في الحياة المدينية. في قصيدة "شوارع المدينة"، تصنع سامية من تجميع الحصى رمزًا للتشظي الداخلي، للحزن المقيم في الجسد، وللهدايا المسمومة التي قد تمنحها الحياة للمرأة: عقد من الياقوت والندى، لكنه منسوج بخيوط من الضلوع والجوى.

هذه القصيدة القصيرة لا تصرخ، بل تهمس، وهي لا تندب، بل تصوّر، و تمنح المرأة الحزينة التي تسير في الطرقات صوتًا شعريًا مؤلمًا وأنيقًا في آن. الفنانة بأسلوبها الرشيق، تؤسس لمساحة شِعرية تنتمي إلى سردية الألم الأنثوي، لكنها لا تفقد جمالياتها الشعرية ولا انسيابها الحسي.

في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

حين التقطت القصيدة أنفاس المدينة:

لو سرت في شوارع المدينة

ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية

ذوّبها الأسى.

هنا جسّدت سامية المرأة كرمز للألم الصامت والمقاومة اليومية. امرأة تلتقط الحصى، لا كفعلٍ عادي، بل كمن يجمع شظايا ذاكرته. أهدى الزمان إليها عقدًا من الماس، حبّاته من الياقوت والندى، وخيطه من الضلوع والجوى —هدية مسمومة من الحياة، ولكنها قبلتها وواصلت السير. تُجسّد سامية في هذه القصيدة "الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم.

القصيدة لا تصرخ، بل تهمس. لا تندب، بل تصوّر، وتمنح للمرأة الحزينة صوتًا شعريًا أنيقًا ومؤلمًا في آن. في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

وهكذا كانت سامية: امرأة الورود، التي تدخل المتحف كل صباح محمّلة بزهور، وتغادره في المساء محمّلة بذاكرة مُصانة. امرأة سودانية تشبه النخلة في اتزانها، والماء في صفائها. لم تسعَ للضوء، بل حملته خفيّاً. لم تطلب مجداً، لكنها منحتنا تاريخاً مُلوَّناً وذاكرة تفوح كوردتها الأولى كل صباح.

سامية الفنانة هي امرأة سودانية كاملة: أم، أرملة، معلمة ومُلهمة؛ رَبّت وعلَّمت بناتها أن المجد لا يُشترى، بل يُنسج بخيوط صغيرة من الصبر والتعب والصدق. اليوم، هما من أنجح نساء جيلهما، وكل منهما تحمل في روحها ظل تلك الأم التي لم تحتج يوماً إلى منصة أو جائزة.

كانت صوتاً مرتفعاً بهدوء في ساحة الفن، همسة رقيقة تنساب من بين أصابعها إلى لوحاتها، ومن هناك إلى قلب من يتأملها. عملت في متحف السودان القومي لسنوات طويلة، وكان وجودها هناك أشبه بالحضور الخفي للأم في البيت: لا تراه، لكنه يحرس كل شيء، كانت تسكن المكان، تُعيد ترتيب الذكريات بلونٍ خفيف لا يجرؤ أحد على محوه.

خاتمة بمجاراة شعرية مني

لو سِرتِ في شوارع المدينة، ورأيتِ امرأةً تجمع الحصى، فربما كانت تجمع الوطن،

تبحث عن أطرافه المبعثرة، عن متحفٍ فُقدت بوصلته، عن ألوانٍ لم تعد تحتمل الغياب.

كانت ترسم، لا بالكلمات، بل بما تلتقطه من ضوءٍ نادر،كان الوطن مرآتها، والحنين عدستها الأصدق.

هذه الأبيات تمثل مجازاً شعرياً يصف نبعاً فنياً ما زال يمنح حضوره هدوءاً ودفئاً لمن عرفه. سامية، تشبه قصائدها: رقراقة، نقيّة، تُشبه النيل حين يسرد أساطيره للغروب. وهي، وإن توارت خلف جدران هيكلية إدارية لا تعرف للمشاعر باباً، ما زالت تسكن اللوحة، والكلمة، والذاكرة.

مقالتنا هذه، بكل تواضعها، هي محاولة أولى لرد الجميل، لا لسامية فقط، بل لكل "الأوفياء" في قطاع التراث، الذين يكتبون تاريخنا اليومي من خلف الكواليس، دون ضجيج، ودون مقابل. خلف كل متحف، توجد سامية... ربما لم نَرَها، لكنها كانت دائماً هناك.

صورة الغلاف بواسطة بلسم القارح

سامية إدريس، سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

كان المتحف القومي في الخرطوم يفتح أبوابه كل صباح كعادته، تتنفَّس جدرانه عبق التاريخ، وتنهض أَروقته بأصوات الزوار وخُطى الباحثين وهَمسات القطع الأثرية. هناك، في ركنٍ لا يقصده كثيرون، كانت تدخل امرأة هادئة، تحمل بين يديها أوراقاً وملفات، وباقة صغيرة من الورود. تمشي بخطوات ثابتة، تُوزِّع زهرةً على موظف، وأخرى على عامل، وثالثة على حارس يقف عند الباب. هكذا عرفها الجميع: سامية إدريس، مسئولة قسم الفن، وسيدة الورود اليومية. لم تكن تُلقي التحية بالكلام وحده، بل باللون والرائحة، كما لو أنها تُدخل الحياة إلى المتحف قبل أن ينهض يومه.

فنانة تشكيلية حَملت الريشة واللون بعَدَسة الروح، وجَعلت من التوثيق مساحةً فنية رحبة، لا تكتفي بتجميد الصورة بل تُحيِيها. حين كانت أدوات التوثيق وسيلة تقنية، حوَّلتها سامية إلى ممارسة إبداعية تستبطن المعنى. كل قطعةٍ تقترب منها، تقرؤها، وتُعيد كتابتها بصريَّاً، حتى يصبح التراث مرئيَّاً كما ينبغي له أن يكون.

ذاكرة حيّة أرّخت للقطع الأثرية والمقتنيات النادرة بصمتٍ واحتراف. سيدةٌ نَسَجت من الضوء والسكون أرشيفاً وطنيّاً يحكي قصتنا. تعيد ترتيب الزمن بريشة خفيفة، وتمنح الحجر لوناً واللوحة حياة. تعرف القاعات واحدةً واحدة، تحفظ أماكن اللوحات كما لو كُنَّ بناتها، وتسمع همس الآثار كما لو أنها كلماتها الخاصة. وحين تجلس إلى مكتبها، تُخرج ريشتها لتعيد للحجارة صبرها، وللنقوش صوتها.

كان ما ميَّز عملها أكثر هو أن لوحاتها لم تكن إبداعاً شخصيَّاً بقدر ما كانت محاكاة للوحات أثرية. كانت تُعيد رسم التفاصيل المفقودة، وتُنجز نسخاً دقيقة تُعرَض في المعارض الداخلية والخارجية، كبدائل تحفظ الأصول من التلف أو الفقدان. في لوحة "سانت آنّا" استحضرت الأمومة كما ظَهَرت في الميثولوجيا المسيحية في السودان، كأنها تُعيد بناء ذاكرة بعيدة كانت ستُنسى. جعلت من الأسطورة أمّاً، ومن الأم حكاية.

في "فارس على جواد" سَكَبت معاني النبل والبطولة التي حملتها النقوش القديمة مخبَّأة في السكون، قائلة إن الفن ليس صَخَبَاً بل بوح. كانت أعمالها تُشبِه جسراً: تحفظ الأصل من الضياع، وتمنح الناس فرصة رؤيته من جديد دون أن يُمسّ. في عملها المتحفي، كانت تتنقل بين القاعات والمخازن والوثائق، تعرف القطع الأثرية كأنهم أهلها. كانت تُعيد رسم النقوش المتآكلة، وتُرمِّم التفاصيل الغائبة باللون والإحساس. وعبر سنوات من العطاء، لم تسجل اسمها على لوحة، لكنها كانت تترك أثرها في كل شيء.

تقول زميلتها القديمة: "سامية كانت تعرف كيف تصغي للحجر. لم تكن تراه جامداً، بل كائنًا عاش وتكَلَّم، وكانت هي تُتَرجم لغته". هذه الشهادة ليست مجرد كلمات، بل مفتاح لفهم تلك المرأة التي اختارت أن تكون ظلاً، لكنها منحت النورَ للآخرين.

زملاؤها يذكرونها بابتسامتها ووردها قبل أي شيء آخر. يقول أحدهم: كانت تدخل علينا كل صباح بزهرة، كأنها تُوزّع الأمل. لم تكن مجرد زميلة، كانت نسمة". ومثلما كانت تُهدي الناس ورداً، كانت تهدي للوطن نسخاً من ذاكرته. تبقى ساعات طويلة بعد انتهاء الدوام، تجلس أمام لوحة قديمة، تُحاكي تفاصيلها المرهَقَة بريشةٍ صبورة. كان الليل يهبط على الخرطوم، لكن داخل المتحف، كانت وردة صغيرة لا تزال تفوح.

لم يكن حضورها مقتصرًا على الريشة واللون؛ بل امتد إلى الصوت والكلمة. في قصائدها غنّت للسلام، تقول:

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانِق…"

كأن صوتها نفسه زهرة تُهدَى للوطن الجريح. وفي قصيدتها "شوارع المدينة"، رسمت امرأةً تجمع الحصى، كما لو أنها تجمع شظايا الذاكرة. كانت ترى في الشعر ما تراه في الفن: فعل ترميم، وإعادة بناء، وإهداء للحياة.

في كلماتها، وفي نبرتها التي جَمعت بين الحنوّ والإصرار، كانت سامية إدريس تنسج السلام كما ينسجه الشعراء. لم تكن تشغل نفسها بالسياسة بل تخاطب الإنسان، والضمير، وذاكرة الوطن الجريح. في مقطعها الشعري الذي تُوثِّق فيه الحروب وتهمس بالرجاء، يعلو صوتها أحيانًا كأنها تهتف، ويهدأ أحياناً أخرى كأنها تربت على كتف البلاد. كانت نبرتها بين الحنين والاحتجاج، تسرد فيها عن الحروب، لا كوقائع مجردة، بل كأوجاع حقيقية سكنت الوطن.

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانق

وما كفانا حفر خنادق، وما كفانا شيل ببنادق

نحن عاوزين السلام،

ونمشي خطوة للأمام

ونكون تمام…"

كانت الفنانة تحكي بصوتٍ لا يشبه إلا الأرض نفسها. بين كل جملة وأخرى، تنسكب رسالة سلام نابعة من امرأة آمنت بأن الكلمة تَجبر، وبأن الصوت البسيط قد يُداوي.

في مقطعها "السلام"، تتماهى اللغة مع الإحساس، كأنها تُغنّي لخرطوم تتنفس بصعوبة، أو لنيَلٍ أرهقه الجفاف المعنوي. الصوت يعلو حين توثّق وجع الحروب، ثم ينخفض ليربت على كتف المستمع بكلمة أمل أو دعوة للصلح.

إن هذا المقطع الشعري هو وثيقة وجدانية، وأثر حيّ من آثارها، يُضاف إلى سيرتها التي كتبتها بقولها، وسكتها، وما بينهما. وكأنه خريطة عبور من الحرب إلى الحياة. ونداء من امرأة صدقت في انحيازها إلى السلام.

ولأن سامية لم تكن فقط فنانة بالريشة، بل أيضاً بالشعر، فقد عُرفت بقصائدها التي تنسجها ببساطة آسرة. كلماتها تتهادى مثل نهرٍ هادئ، واضحة، نقية، دافئة. وفي لحظة انفعال صادق، كتبتُ نصاً على استحياء، مجاراةً لإحدى قصائد سامية، وقد جاء كأنما يهدي وردة إلى بستانٍ عتيق:

قصيدة سامية إدريس:

لو سرتَ في شوارع المدينة، ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية ذوّبها الأسى

أهدى الزمانُ إليها عقدَ ماس،

حبّاته من الياقوت والندى.

ها هي الفنانة تمارس دور الراوي المتقمّص، الذي لا يصف المدينة بل يتلبّس وجعها، متجلّيًا في صورة امرأة بسيطة، تلتقط الحصى من الأرض كمن يجمع شظايا ذاكرته. القصيدة، رغم بساطة لغتها، محمّلة برمزية كثيفة، إذ تتحوّل الحصى إلى استعارة للوجع، والمدينة إلى فضاء للحكاية والنجاة من الانكسار.

هذه الصورة المركبة -امرأة تصنع من الجوى عقداً، ومن الندى والياقوت رموزاً- تعكس ما يمكن تسميته بـ"الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم. بل إن الانكسار ذاته يتحوّل إلى فعل يومي، إلى طقسٍ من طقوس النجاة.

وهي اذن تنحت وجعًا ملموسًا بلغة ناعمة، وتحوّل المدن، والحصى، والألم، إلى أيقونات أنثوية تمشي، تحب، وتنهض من ركامها كل يوم. بكلمات قليلة، لكن مشبعة بالدلالات، ملقية بذلك ضوءًا ناعمًا على الألم الأنثوي الذي يتخفّى خلف الأدوار اليومية في الحياة المدينية. في قصيدة "شوارع المدينة"، تصنع سامية من تجميع الحصى رمزًا للتشظي الداخلي، للحزن المقيم في الجسد، وللهدايا المسمومة التي قد تمنحها الحياة للمرأة: عقد من الياقوت والندى، لكنه منسوج بخيوط من الضلوع والجوى.

هذه القصيدة القصيرة لا تصرخ، بل تهمس، وهي لا تندب، بل تصوّر، و تمنح المرأة الحزينة التي تسير في الطرقات صوتًا شعريًا مؤلمًا وأنيقًا في آن. الفنانة بأسلوبها الرشيق، تؤسس لمساحة شِعرية تنتمي إلى سردية الألم الأنثوي، لكنها لا تفقد جمالياتها الشعرية ولا انسيابها الحسي.

في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

حين التقطت القصيدة أنفاس المدينة:

لو سرت في شوارع المدينة

ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية

ذوّبها الأسى.

هنا جسّدت سامية المرأة كرمز للألم الصامت والمقاومة اليومية. امرأة تلتقط الحصى، لا كفعلٍ عادي، بل كمن يجمع شظايا ذاكرته. أهدى الزمان إليها عقدًا من الماس، حبّاته من الياقوت والندى، وخيطه من الضلوع والجوى —هدية مسمومة من الحياة، ولكنها قبلتها وواصلت السير. تُجسّد سامية في هذه القصيدة "الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم.

القصيدة لا تصرخ، بل تهمس. لا تندب، بل تصوّر، وتمنح للمرأة الحزينة صوتًا شعريًا أنيقًا ومؤلمًا في آن. في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

وهكذا كانت سامية: امرأة الورود، التي تدخل المتحف كل صباح محمّلة بزهور، وتغادره في المساء محمّلة بذاكرة مُصانة. امرأة سودانية تشبه النخلة في اتزانها، والماء في صفائها. لم تسعَ للضوء، بل حملته خفيّاً. لم تطلب مجداً، لكنها منحتنا تاريخاً مُلوَّناً وذاكرة تفوح كوردتها الأولى كل صباح.

سامية الفنانة هي امرأة سودانية كاملة: أم، أرملة، معلمة ومُلهمة؛ رَبّت وعلَّمت بناتها أن المجد لا يُشترى، بل يُنسج بخيوط صغيرة من الصبر والتعب والصدق. اليوم، هما من أنجح نساء جيلهما، وكل منهما تحمل في روحها ظل تلك الأم التي لم تحتج يوماً إلى منصة أو جائزة.

كانت صوتاً مرتفعاً بهدوء في ساحة الفن، همسة رقيقة تنساب من بين أصابعها إلى لوحاتها، ومن هناك إلى قلب من يتأملها. عملت في متحف السودان القومي لسنوات طويلة، وكان وجودها هناك أشبه بالحضور الخفي للأم في البيت: لا تراه، لكنه يحرس كل شيء، كانت تسكن المكان، تُعيد ترتيب الذكريات بلونٍ خفيف لا يجرؤ أحد على محوه.

خاتمة بمجاراة شعرية مني

لو سِرتِ في شوارع المدينة، ورأيتِ امرأةً تجمع الحصى، فربما كانت تجمع الوطن،

تبحث عن أطرافه المبعثرة، عن متحفٍ فُقدت بوصلته، عن ألوانٍ لم تعد تحتمل الغياب.

كانت ترسم، لا بالكلمات، بل بما تلتقطه من ضوءٍ نادر،كان الوطن مرآتها، والحنين عدستها الأصدق.

هذه الأبيات تمثل مجازاً شعرياً يصف نبعاً فنياً ما زال يمنح حضوره هدوءاً ودفئاً لمن عرفه. سامية، تشبه قصائدها: رقراقة، نقيّة، تُشبه النيل حين يسرد أساطيره للغروب. وهي، وإن توارت خلف جدران هيكلية إدارية لا تعرف للمشاعر باباً، ما زالت تسكن اللوحة، والكلمة، والذاكرة.

مقالتنا هذه، بكل تواضعها، هي محاولة أولى لرد الجميل، لا لسامية فقط، بل لكل "الأوفياء" في قطاع التراث، الذين يكتبون تاريخنا اليومي من خلف الكواليس، دون ضجيج، ودون مقابل. خلف كل متحف، توجد سامية... ربما لم نَرَها، لكنها كانت دائماً هناك.

صورة الغلاف بواسطة بلسم القارح

.svg)