حاميات التراث

المُرتَكَزات: بصفتها حارسةً للتقاليد والتراث، تُعتَبر المرأة وعاءً للتراث، ومُمارسة أصيلة له في المجتمع السوداني، كما أنها تَعمل بلا كللٍ على حمايته والمُحافظةِ عليه.

عادات وتقاليد الزواج الكردفاني

عادات وتقاليد الزواج الكردفاني

تُعدّ مناسبة الزواج إحدى أهم التقاليد في ثقافات المجتمع السوداني، معإرثٍ ممتدّ من العادات التي تتنوَّع من منطقة لأخرى.

تغيَّرت وتبدَّلت واختَفت بعض الطقوس المرتبطة بالزواج، كمثال، كانت مناسبة الزواج (قطع الرحط، الصُبحِيَّة والجرتق) في الماضي تمتدُّ لأربعين يوماً،الآن تقتصر على ثلاثة أيام، والبعض أصبح يختصرها في يومٍ واحد.

قديماً كان من النادر أن يُسمح للفتيات غير المتزوجات بالخروج من المنزل والتدخّل في عملية اختيار وترشيح الشريك. كان يقوم بالمهمّة أشخاص غير العريس والعروس، حيث تقوم الخاطبات أو بعض النساء في الغالب بتقديم اقتراحات للارتباط بين الشبان والفتيات. وكان من الشائع في الماضي أن البنت أوْلَى أن يتزوجها ابن عمها المباشر.

عندما يتم التواصل والقبول بين العائلتين يقوم أهل العريس بزيارة بيت العروس للطلب الرسمي وقراءة الفاتحة، تليها زيارة "قولة الخير"، حيث تذهب النساء من أهل العريس لزيارة بيت العروس حاملات الهدايا للتعارف وزيادة التقارب، حيث تتم استضافتهم بكل كرم ومحبة.

عندما يتم تحديد موعد الزواج يُقدِّم العريس ما يسمى بـ"الشيلة"،وهي عبارة عن مستلزمات العروس من لبس وعطور ومجوهرات وغيره من احتياجات العروس. ومن ثم تبتدئ تجهيزات الزفاف والعرس وتدخل العروس في "الحَبْسَة"، وهو نوع من العزل لتتفرغ للاستعداد ليوم الزفاف.

في الماضي كانت العروس أثناء الحبسة تقوم بتجهيز احتياجاتها للبيت الجديد، من تطريز وحياكة وتجهيز الشراشف وكذلك بعض احتياجات الخطيب من ملابس. تحضير وتجهيز المنزل الجديد بالفَرْش والأثاث كانت من ضمن مسؤوليات والد العروس للدلالة على مكانتها، كما كانت تقوم أم العروس بتجهيز أواني المطبخ والأطباق والبهارات وما يُسمَّى بالشرموط، وهو لحم مُجَفَّف ومحفوظ،وكذلك البصل والويكا (بامية مجفَّفَة ومطحونة).

أثناء فترة الحبسة تجلس العروس يوميّاً للدخان، وهي جلسة بُخار تتم بخشب عطري يُسمَّى الطلح أو الشاف، ويكون هذا تحت إشراف إحدى القريبات، ويُشترط أن تكون سعيدة في حياتها لتكون فأل خير لحياة العروس المقبلة.

قبل موعد الزفاف بيوم أو اثنين يقام للعريس حفل الحناء، حيث تُخضَّب يداه ورجلاه بمعجون من الحنة وعطور زيتية، مثل المحلبية والسرتية، وتُوضَع في إناء يُسمَّى كروان النجمة والهلال الأزرق، وتُزَيَّن بالشموع وتُقدَّم في صينية مع الحلويات والمخبوزات والتمر والموالح رمزاً لثبات الزواج أمام تقلّبات الحياة،كذلك بخور التيمان لصدّ العين والحسد.

كذلك إحدى العادات القديمة في ليالي حفل الحناء للعريس هي الشوباش، حيث يبدأ واحد من الأهل أو الأصدقاء بالتبرع بمبلغ مالي أو بذهب أو ماشية، ومن ثم يتنافس بقيّة الحضور في التبرع وذلك كمساهمة في تكاليف الزواج، ويكون الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات عادة والإعلان عن المبلغ الكلي أحد الوجهاء أو شخصية معروفة. الآن تمّ استبدال هذه العادة بما يُسمَّى "الكشِف"، حيث تُكتَب في ورقة أسماء الأشخاص ومشاركاتهم المالية ويتم تسليمها للعريس.

للاحتفال بالزفاف تُنظَّم وليمتان، إحداهما في ليلة الحناء للعريس، والأخرى يقوم بتنظيمها أهل العروس بعد عقد القران في بيت العروس أو في المسجد؛ حيث يكون جميع الحضور للعقد مدعوون لتناول الوجبة في بيت أهل العروس.

"السيرة" هي إحدى مظاهر الزواج في السودان، حيث يسير أهل العريس في موكب لبيت أهل العروس. في التقليد يكون العريس على رأس الموكب على حصان وبيده سيف وبجانبه أهله والأصدقاء المقرّبون، كما كان السير في الماضي على الأرجل. وفي مقدمة الموكب أيضاً زعيم أو كبير العائلة، تليهم النساء يدقون على الدف (الدلوكة) ويتغنون بأغاني السيرة التقليدية مع تصاعد أبخرة البخور والعطور الساحرة.

قديماً كان الموكب قبل الوصول لبيت العروس يعرّج لضريح شيخ الصوفية لتلقي البركة. وعند وصول السيرة لبيت العروس يخرج أهل العروس في مقدمتهم أم العروس لاستقبالهم بالزغاريد والأغاني ورش الماء.

بعد الانتهاء من الوليمة تخرج العروس في كامل زينتها وتُزَفّ للعريس وبجانبها أخواتها وصديقاتها المقرّبات، ويكون بجانبهنّ بعض من القريبات كبيرات السن، يقمن بتوصية العروسين على قداسة الحياة الزوجية وأهمية الحفاظ عليها.

في الماضي كانت العروس ترتدي ثوباً أبيض ووجهها مغطى بقماش حرير يُسمَّى القرمصيص، ليكشف العريس عنه ويراه وأهله ربما لأول مرة. بعد كشف وجهها يتم قطع الرحط من حول خصر العروس، ويكون بداخله بعض الحلوى يتم تفريقها على الفتيات كفئل خير لهنّ باقتراب دورهن للزواج، ويُخرِج بعده العريس مبلغاً ماليّاً يعطيه للسيدة التي تستلم الرحط وتعطيه لأم العروس.

يلي ذلك "رقيص العروس"، وقد كان من أهم الطقوس في الزواج السوداني، حيث ترقص العروس أمام العريس ويلعبان لعبة، حيث يجب ألا يتركها تسقط لتسجّل عليه نقطة في كلّ رقصة.

الطقس الأخير في ليلة الزفاف هو "الجرتق"، وهو إلى يومنا هذا يحتلّ مكانة كبيرة في الثقافة السودانية، حيث يُعتَقد أنه يجلب الحظ والذرية للعروسين،وكلمة جرتق اصلها "جرت" من اللغة النوبية، وهي زينة تُلبَس عند الطهور أو الزواج.

آخر طقوس الزواج التقليدي هو "الرحول"، حيث تُزفّ العروس إلى بيتها الجديد برفقة القريبات والصديقات وبعضاً منهن يقضين معها أسبوعاً لخدمة العروس والضيوف المهنئين.

تُعدّ مناسبة الزواج إحدى أهم التقاليد في ثقافات المجتمع السوداني، معإرثٍ ممتدّ من العادات التي تتنوَّع من منطقة لأخرى.

تغيَّرت وتبدَّلت واختَفت بعض الطقوس المرتبطة بالزواج، كمثال، كانت مناسبة الزواج (قطع الرحط، الصُبحِيَّة والجرتق) في الماضي تمتدُّ لأربعين يوماً،الآن تقتصر على ثلاثة أيام، والبعض أصبح يختصرها في يومٍ واحد.

قديماً كان من النادر أن يُسمح للفتيات غير المتزوجات بالخروج من المنزل والتدخّل في عملية اختيار وترشيح الشريك. كان يقوم بالمهمّة أشخاص غير العريس والعروس، حيث تقوم الخاطبات أو بعض النساء في الغالب بتقديم اقتراحات للارتباط بين الشبان والفتيات. وكان من الشائع في الماضي أن البنت أوْلَى أن يتزوجها ابن عمها المباشر.

عندما يتم التواصل والقبول بين العائلتين يقوم أهل العريس بزيارة بيت العروس للطلب الرسمي وقراءة الفاتحة، تليها زيارة "قولة الخير"، حيث تذهب النساء من أهل العريس لزيارة بيت العروس حاملات الهدايا للتعارف وزيادة التقارب، حيث تتم استضافتهم بكل كرم ومحبة.

عندما يتم تحديد موعد الزواج يُقدِّم العريس ما يسمى بـ"الشيلة"،وهي عبارة عن مستلزمات العروس من لبس وعطور ومجوهرات وغيره من احتياجات العروس. ومن ثم تبتدئ تجهيزات الزفاف والعرس وتدخل العروس في "الحَبْسَة"، وهو نوع من العزل لتتفرغ للاستعداد ليوم الزفاف.

في الماضي كانت العروس أثناء الحبسة تقوم بتجهيز احتياجاتها للبيت الجديد، من تطريز وحياكة وتجهيز الشراشف وكذلك بعض احتياجات الخطيب من ملابس. تحضير وتجهيز المنزل الجديد بالفَرْش والأثاث كانت من ضمن مسؤوليات والد العروس للدلالة على مكانتها، كما كانت تقوم أم العروس بتجهيز أواني المطبخ والأطباق والبهارات وما يُسمَّى بالشرموط، وهو لحم مُجَفَّف ومحفوظ،وكذلك البصل والويكا (بامية مجفَّفَة ومطحونة).

أثناء فترة الحبسة تجلس العروس يوميّاً للدخان، وهي جلسة بُخار تتم بخشب عطري يُسمَّى الطلح أو الشاف، ويكون هذا تحت إشراف إحدى القريبات، ويُشترط أن تكون سعيدة في حياتها لتكون فأل خير لحياة العروس المقبلة.

قبل موعد الزفاف بيوم أو اثنين يقام للعريس حفل الحناء، حيث تُخضَّب يداه ورجلاه بمعجون من الحنة وعطور زيتية، مثل المحلبية والسرتية، وتُوضَع في إناء يُسمَّى كروان النجمة والهلال الأزرق، وتُزَيَّن بالشموع وتُقدَّم في صينية مع الحلويات والمخبوزات والتمر والموالح رمزاً لثبات الزواج أمام تقلّبات الحياة،كذلك بخور التيمان لصدّ العين والحسد.

كذلك إحدى العادات القديمة في ليالي حفل الحناء للعريس هي الشوباش، حيث يبدأ واحد من الأهل أو الأصدقاء بالتبرع بمبلغ مالي أو بذهب أو ماشية، ومن ثم يتنافس بقيّة الحضور في التبرع وذلك كمساهمة في تكاليف الزواج، ويكون الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات عادة والإعلان عن المبلغ الكلي أحد الوجهاء أو شخصية معروفة. الآن تمّ استبدال هذه العادة بما يُسمَّى "الكشِف"، حيث تُكتَب في ورقة أسماء الأشخاص ومشاركاتهم المالية ويتم تسليمها للعريس.

للاحتفال بالزفاف تُنظَّم وليمتان، إحداهما في ليلة الحناء للعريس، والأخرى يقوم بتنظيمها أهل العروس بعد عقد القران في بيت العروس أو في المسجد؛ حيث يكون جميع الحضور للعقد مدعوون لتناول الوجبة في بيت أهل العروس.

"السيرة" هي إحدى مظاهر الزواج في السودان، حيث يسير أهل العريس في موكب لبيت أهل العروس. في التقليد يكون العريس على رأس الموكب على حصان وبيده سيف وبجانبه أهله والأصدقاء المقرّبون، كما كان السير في الماضي على الأرجل. وفي مقدمة الموكب أيضاً زعيم أو كبير العائلة، تليهم النساء يدقون على الدف (الدلوكة) ويتغنون بأغاني السيرة التقليدية مع تصاعد أبخرة البخور والعطور الساحرة.

قديماً كان الموكب قبل الوصول لبيت العروس يعرّج لضريح شيخ الصوفية لتلقي البركة. وعند وصول السيرة لبيت العروس يخرج أهل العروس في مقدمتهم أم العروس لاستقبالهم بالزغاريد والأغاني ورش الماء.

بعد الانتهاء من الوليمة تخرج العروس في كامل زينتها وتُزَفّ للعريس وبجانبها أخواتها وصديقاتها المقرّبات، ويكون بجانبهنّ بعض من القريبات كبيرات السن، يقمن بتوصية العروسين على قداسة الحياة الزوجية وأهمية الحفاظ عليها.

في الماضي كانت العروس ترتدي ثوباً أبيض ووجهها مغطى بقماش حرير يُسمَّى القرمصيص، ليكشف العريس عنه ويراه وأهله ربما لأول مرة. بعد كشف وجهها يتم قطع الرحط من حول خصر العروس، ويكون بداخله بعض الحلوى يتم تفريقها على الفتيات كفئل خير لهنّ باقتراب دورهن للزواج، ويُخرِج بعده العريس مبلغاً ماليّاً يعطيه للسيدة التي تستلم الرحط وتعطيه لأم العروس.

يلي ذلك "رقيص العروس"، وقد كان من أهم الطقوس في الزواج السوداني، حيث ترقص العروس أمام العريس ويلعبان لعبة، حيث يجب ألا يتركها تسقط لتسجّل عليه نقطة في كلّ رقصة.

الطقس الأخير في ليلة الزفاف هو "الجرتق"، وهو إلى يومنا هذا يحتلّ مكانة كبيرة في الثقافة السودانية، حيث يُعتَقد أنه يجلب الحظ والذرية للعروسين،وكلمة جرتق اصلها "جرت" من اللغة النوبية، وهي زينة تُلبَس عند الطهور أو الزواج.

آخر طقوس الزواج التقليدي هو "الرحول"، حيث تُزفّ العروس إلى بيتها الجديد برفقة القريبات والصديقات وبعضاً منهن يقضين معها أسبوعاً لخدمة العروس والضيوف المهنئين.

تُعدّ مناسبة الزواج إحدى أهم التقاليد في ثقافات المجتمع السوداني، معإرثٍ ممتدّ من العادات التي تتنوَّع من منطقة لأخرى.

تغيَّرت وتبدَّلت واختَفت بعض الطقوس المرتبطة بالزواج، كمثال، كانت مناسبة الزواج (قطع الرحط، الصُبحِيَّة والجرتق) في الماضي تمتدُّ لأربعين يوماً،الآن تقتصر على ثلاثة أيام، والبعض أصبح يختصرها في يومٍ واحد.

قديماً كان من النادر أن يُسمح للفتيات غير المتزوجات بالخروج من المنزل والتدخّل في عملية اختيار وترشيح الشريك. كان يقوم بالمهمّة أشخاص غير العريس والعروس، حيث تقوم الخاطبات أو بعض النساء في الغالب بتقديم اقتراحات للارتباط بين الشبان والفتيات. وكان من الشائع في الماضي أن البنت أوْلَى أن يتزوجها ابن عمها المباشر.

عندما يتم التواصل والقبول بين العائلتين يقوم أهل العريس بزيارة بيت العروس للطلب الرسمي وقراءة الفاتحة، تليها زيارة "قولة الخير"، حيث تذهب النساء من أهل العريس لزيارة بيت العروس حاملات الهدايا للتعارف وزيادة التقارب، حيث تتم استضافتهم بكل كرم ومحبة.

عندما يتم تحديد موعد الزواج يُقدِّم العريس ما يسمى بـ"الشيلة"،وهي عبارة عن مستلزمات العروس من لبس وعطور ومجوهرات وغيره من احتياجات العروس. ومن ثم تبتدئ تجهيزات الزفاف والعرس وتدخل العروس في "الحَبْسَة"، وهو نوع من العزل لتتفرغ للاستعداد ليوم الزفاف.

في الماضي كانت العروس أثناء الحبسة تقوم بتجهيز احتياجاتها للبيت الجديد، من تطريز وحياكة وتجهيز الشراشف وكذلك بعض احتياجات الخطيب من ملابس. تحضير وتجهيز المنزل الجديد بالفَرْش والأثاث كانت من ضمن مسؤوليات والد العروس للدلالة على مكانتها، كما كانت تقوم أم العروس بتجهيز أواني المطبخ والأطباق والبهارات وما يُسمَّى بالشرموط، وهو لحم مُجَفَّف ومحفوظ،وكذلك البصل والويكا (بامية مجفَّفَة ومطحونة).

أثناء فترة الحبسة تجلس العروس يوميّاً للدخان، وهي جلسة بُخار تتم بخشب عطري يُسمَّى الطلح أو الشاف، ويكون هذا تحت إشراف إحدى القريبات، ويُشترط أن تكون سعيدة في حياتها لتكون فأل خير لحياة العروس المقبلة.

قبل موعد الزفاف بيوم أو اثنين يقام للعريس حفل الحناء، حيث تُخضَّب يداه ورجلاه بمعجون من الحنة وعطور زيتية، مثل المحلبية والسرتية، وتُوضَع في إناء يُسمَّى كروان النجمة والهلال الأزرق، وتُزَيَّن بالشموع وتُقدَّم في صينية مع الحلويات والمخبوزات والتمر والموالح رمزاً لثبات الزواج أمام تقلّبات الحياة،كذلك بخور التيمان لصدّ العين والحسد.

كذلك إحدى العادات القديمة في ليالي حفل الحناء للعريس هي الشوباش، حيث يبدأ واحد من الأهل أو الأصدقاء بالتبرع بمبلغ مالي أو بذهب أو ماشية، ومن ثم يتنافس بقيّة الحضور في التبرع وذلك كمساهمة في تكاليف الزواج، ويكون الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات عادة والإعلان عن المبلغ الكلي أحد الوجهاء أو شخصية معروفة. الآن تمّ استبدال هذه العادة بما يُسمَّى "الكشِف"، حيث تُكتَب في ورقة أسماء الأشخاص ومشاركاتهم المالية ويتم تسليمها للعريس.

للاحتفال بالزفاف تُنظَّم وليمتان، إحداهما في ليلة الحناء للعريس، والأخرى يقوم بتنظيمها أهل العروس بعد عقد القران في بيت العروس أو في المسجد؛ حيث يكون جميع الحضور للعقد مدعوون لتناول الوجبة في بيت أهل العروس.

"السيرة" هي إحدى مظاهر الزواج في السودان، حيث يسير أهل العريس في موكب لبيت أهل العروس. في التقليد يكون العريس على رأس الموكب على حصان وبيده سيف وبجانبه أهله والأصدقاء المقرّبون، كما كان السير في الماضي على الأرجل. وفي مقدمة الموكب أيضاً زعيم أو كبير العائلة، تليهم النساء يدقون على الدف (الدلوكة) ويتغنون بأغاني السيرة التقليدية مع تصاعد أبخرة البخور والعطور الساحرة.

قديماً كان الموكب قبل الوصول لبيت العروس يعرّج لضريح شيخ الصوفية لتلقي البركة. وعند وصول السيرة لبيت العروس يخرج أهل العروس في مقدمتهم أم العروس لاستقبالهم بالزغاريد والأغاني ورش الماء.

بعد الانتهاء من الوليمة تخرج العروس في كامل زينتها وتُزَفّ للعريس وبجانبها أخواتها وصديقاتها المقرّبات، ويكون بجانبهنّ بعض من القريبات كبيرات السن، يقمن بتوصية العروسين على قداسة الحياة الزوجية وأهمية الحفاظ عليها.

في الماضي كانت العروس ترتدي ثوباً أبيض ووجهها مغطى بقماش حرير يُسمَّى القرمصيص، ليكشف العريس عنه ويراه وأهله ربما لأول مرة. بعد كشف وجهها يتم قطع الرحط من حول خصر العروس، ويكون بداخله بعض الحلوى يتم تفريقها على الفتيات كفئل خير لهنّ باقتراب دورهن للزواج، ويُخرِج بعده العريس مبلغاً ماليّاً يعطيه للسيدة التي تستلم الرحط وتعطيه لأم العروس.

يلي ذلك "رقيص العروس"، وقد كان من أهم الطقوس في الزواج السوداني، حيث ترقص العروس أمام العريس ويلعبان لعبة، حيث يجب ألا يتركها تسقط لتسجّل عليه نقطة في كلّ رقصة.

الطقس الأخير في ليلة الزفاف هو "الجرتق"، وهو إلى يومنا هذا يحتلّ مكانة كبيرة في الثقافة السودانية، حيث يُعتَقد أنه يجلب الحظ والذرية للعروسين،وكلمة جرتق اصلها "جرت" من اللغة النوبية، وهي زينة تُلبَس عند الطهور أو الزواج.

آخر طقوس الزواج التقليدي هو "الرحول"، حيث تُزفّ العروس إلى بيتها الجديد برفقة القريبات والصديقات وبعضاً منهن يقضين معها أسبوعاً لخدمة العروس والضيوف المهنئين.

غريزيلدا والأطفال

غريزيلدا والأطفال

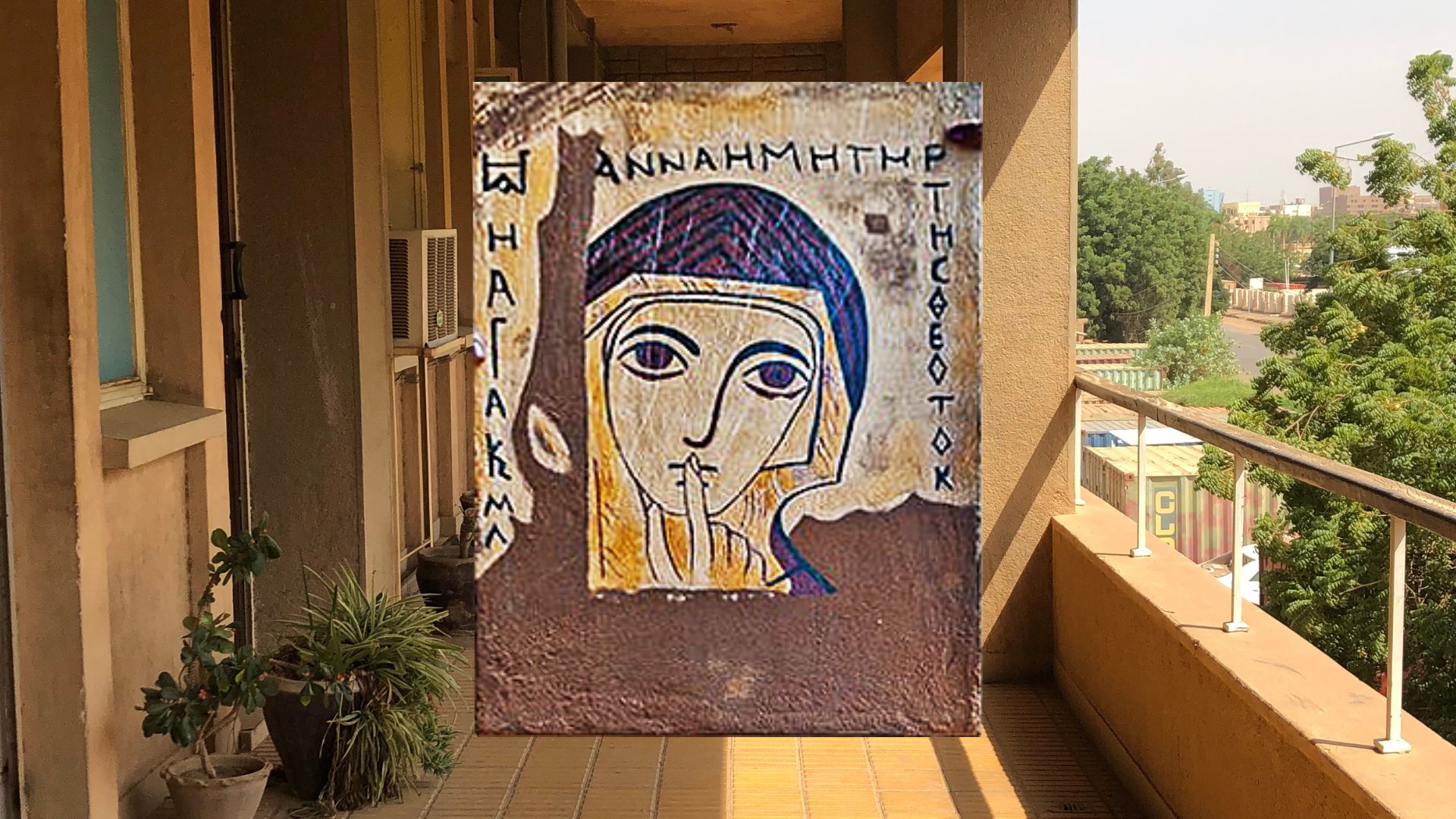

انتَقلت الفنانة التشكيلية غريزيلدا الطيب للحياة في السودان أوائل الخمسينيات، برفقة زوجها العَلاَّمة البارز في الدراسات العربية والإسلامية البروفيسور عبد الله الطيب. كان الزوجان عائدين ليتولى عبد الله منصب التدريس بعد حصوله على درجة الدكتوراه في لندن. خلال حياتها في السودان، تولَّت غريزيلدا نفسها مناصب تعليمية مختلفة متخصّصةً في الفن، وصياغة مناهج فنّية مدرسية. وهكذا شكَّل الفن والرسم جزءاً مهماً من حياة غريزيلدا، وكان تترسم معظم الأماكن التي زارتها والعديد من الشخصيات التي رأتها. على هذا النحو،أصبحت الكثير من أعمالها الفنية سجلاً قيّماً للعصور الماضية والتراث المندثر،خاصةً فيما يتعلَّق بالزي السوداني التقليدي. شجَّعت غريزيلدا دائماً وطوال حياتها كل من حولها على الإبداع والرسم، أو تقديم العروض أو الانخراط في أي شكلٍ من أنواع الحرَف اليدويّة.

في هذا المقطع الصوتي، يصف الأشقاء (دعاء ١٣ عاماً، وأسامة ١٥ عاماً، وآية ١٢ عاماً) علاقتهم بجارتهم التي يسمّونها "حبوبة غريزيلدا".تم تسجيل هذه المقابلة غير الرسمية مع الأطفال في منزل غريزيلدا في مساكن جامعة الخرطوم بحي بري بالخرطوم، بعد وقت قصير من وفاتها عن عمرٍ يناهز ٩٧ عاماً.

من خلال الاستماع إلى الأطفال وهم يتحدثون عن كل ما فعلوه سويةً، يتَّضح مدى ما نَقلته غريزيلدا إلى الأطفال من الحب وحماسها للفن والأنشطة الإبداعية. في المقطع الصوتي، يقدم الأطفال أمثلة على الأشياء التي علَّمَتهم غريزيلدا رَسمَها وتلوينها؛ مثل الأزياء السودانية التقليدية، واستخدام البطاطس كقوالب "استنسل" لصنع ورق التغليف الخاص بهم، وتصميم زينة رمضان. ويحكي الأطفال أيضاً عن الأوقات التي ساعدتهم فيها غريزيلدا على تمثيل حكاية شعبية سودانية قديمة؛ الأزياء ومقاطع التي أدّوها (بمن في ذلك غريزيلدا نفسها في دور الغول!)، وكيف لاقى عرضهم المفاجئ استحسان الجمهور.

من خلال تشجيع الشباب السوداني على مراقبة وإعادة خلق، والاحتفال بمحيطهم وتراثهم الثقافي، لَعِبَت غريزيلدا دوراً مهمّاً في الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.

انتَقلت الفنانة التشكيلية غريزيلدا الطيب للحياة في السودان أوائل الخمسينيات، برفقة زوجها العَلاَّمة البارز في الدراسات العربية والإسلامية البروفيسور عبد الله الطيب. كان الزوجان عائدين ليتولى عبد الله منصب التدريس بعد حصوله على درجة الدكتوراه في لندن. خلال حياتها في السودان، تولَّت غريزيلدا نفسها مناصب تعليمية مختلفة متخصّصةً في الفن، وصياغة مناهج فنّية مدرسية. وهكذا شكَّل الفن والرسم جزءاً مهماً من حياة غريزيلدا، وكان تترسم معظم الأماكن التي زارتها والعديد من الشخصيات التي رأتها. على هذا النحو،أصبحت الكثير من أعمالها الفنية سجلاً قيّماً للعصور الماضية والتراث المندثر،خاصةً فيما يتعلَّق بالزي السوداني التقليدي. شجَّعت غريزيلدا دائماً وطوال حياتها كل من حولها على الإبداع والرسم، أو تقديم العروض أو الانخراط في أي شكلٍ من أنواع الحرَف اليدويّة.

في هذا المقطع الصوتي، يصف الأشقاء (دعاء ١٣ عاماً، وأسامة ١٥ عاماً، وآية ١٢ عاماً) علاقتهم بجارتهم التي يسمّونها "حبوبة غريزيلدا".تم تسجيل هذه المقابلة غير الرسمية مع الأطفال في منزل غريزيلدا في مساكن جامعة الخرطوم بحي بري بالخرطوم، بعد وقت قصير من وفاتها عن عمرٍ يناهز ٩٧ عاماً.

من خلال الاستماع إلى الأطفال وهم يتحدثون عن كل ما فعلوه سويةً، يتَّضح مدى ما نَقلته غريزيلدا إلى الأطفال من الحب وحماسها للفن والأنشطة الإبداعية. في المقطع الصوتي، يقدم الأطفال أمثلة على الأشياء التي علَّمَتهم غريزيلدا رَسمَها وتلوينها؛ مثل الأزياء السودانية التقليدية، واستخدام البطاطس كقوالب "استنسل" لصنع ورق التغليف الخاص بهم، وتصميم زينة رمضان. ويحكي الأطفال أيضاً عن الأوقات التي ساعدتهم فيها غريزيلدا على تمثيل حكاية شعبية سودانية قديمة؛ الأزياء ومقاطع التي أدّوها (بمن في ذلك غريزيلدا نفسها في دور الغول!)، وكيف لاقى عرضهم المفاجئ استحسان الجمهور.

من خلال تشجيع الشباب السوداني على مراقبة وإعادة خلق، والاحتفال بمحيطهم وتراثهم الثقافي، لَعِبَت غريزيلدا دوراً مهمّاً في الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.

انتَقلت الفنانة التشكيلية غريزيلدا الطيب للحياة في السودان أوائل الخمسينيات، برفقة زوجها العَلاَّمة البارز في الدراسات العربية والإسلامية البروفيسور عبد الله الطيب. كان الزوجان عائدين ليتولى عبد الله منصب التدريس بعد حصوله على درجة الدكتوراه في لندن. خلال حياتها في السودان، تولَّت غريزيلدا نفسها مناصب تعليمية مختلفة متخصّصةً في الفن، وصياغة مناهج فنّية مدرسية. وهكذا شكَّل الفن والرسم جزءاً مهماً من حياة غريزيلدا، وكان تترسم معظم الأماكن التي زارتها والعديد من الشخصيات التي رأتها. على هذا النحو،أصبحت الكثير من أعمالها الفنية سجلاً قيّماً للعصور الماضية والتراث المندثر،خاصةً فيما يتعلَّق بالزي السوداني التقليدي. شجَّعت غريزيلدا دائماً وطوال حياتها كل من حولها على الإبداع والرسم، أو تقديم العروض أو الانخراط في أي شكلٍ من أنواع الحرَف اليدويّة.

في هذا المقطع الصوتي، يصف الأشقاء (دعاء ١٣ عاماً، وأسامة ١٥ عاماً، وآية ١٢ عاماً) علاقتهم بجارتهم التي يسمّونها "حبوبة غريزيلدا".تم تسجيل هذه المقابلة غير الرسمية مع الأطفال في منزل غريزيلدا في مساكن جامعة الخرطوم بحي بري بالخرطوم، بعد وقت قصير من وفاتها عن عمرٍ يناهز ٩٧ عاماً.

من خلال الاستماع إلى الأطفال وهم يتحدثون عن كل ما فعلوه سويةً، يتَّضح مدى ما نَقلته غريزيلدا إلى الأطفال من الحب وحماسها للفن والأنشطة الإبداعية. في المقطع الصوتي، يقدم الأطفال أمثلة على الأشياء التي علَّمَتهم غريزيلدا رَسمَها وتلوينها؛ مثل الأزياء السودانية التقليدية، واستخدام البطاطس كقوالب "استنسل" لصنع ورق التغليف الخاص بهم، وتصميم زينة رمضان. ويحكي الأطفال أيضاً عن الأوقات التي ساعدتهم فيها غريزيلدا على تمثيل حكاية شعبية سودانية قديمة؛ الأزياء ومقاطع التي أدّوها (بمن في ذلك غريزيلدا نفسها في دور الغول!)، وكيف لاقى عرضهم المفاجئ استحسان الجمهور.

من خلال تشجيع الشباب السوداني على مراقبة وإعادة خلق، والاحتفال بمحيطهم وتراثهم الثقافي، لَعِبَت غريزيلدا دوراً مهمّاً في الحفاظ على هذا التراث للأجيال القادمة.

فاطمة محمد الحسن

فاطمة محمد الحسن

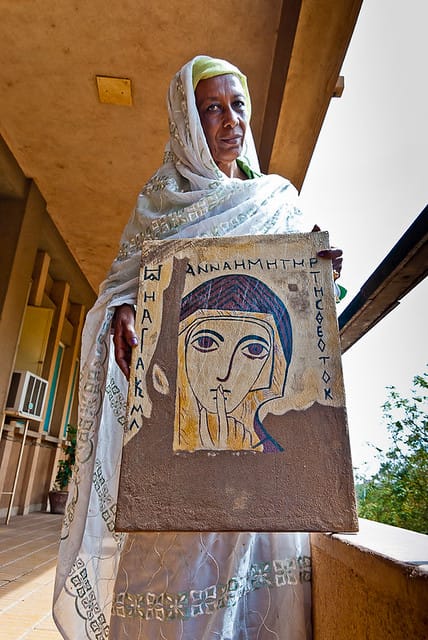

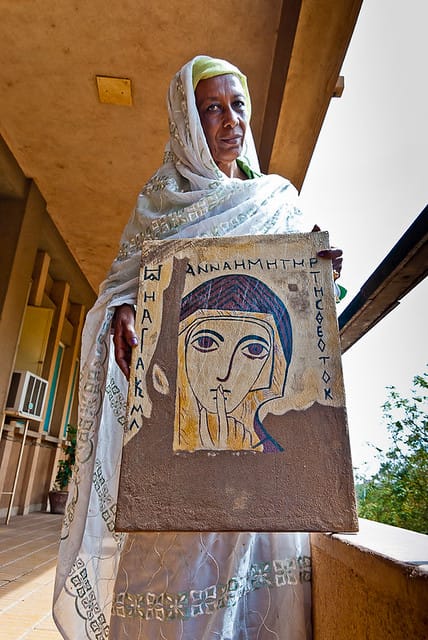

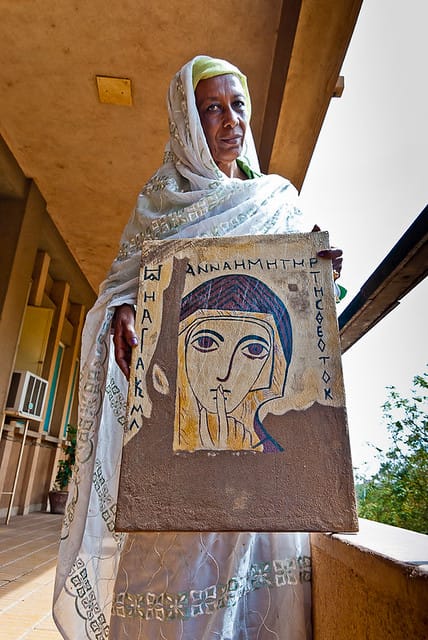

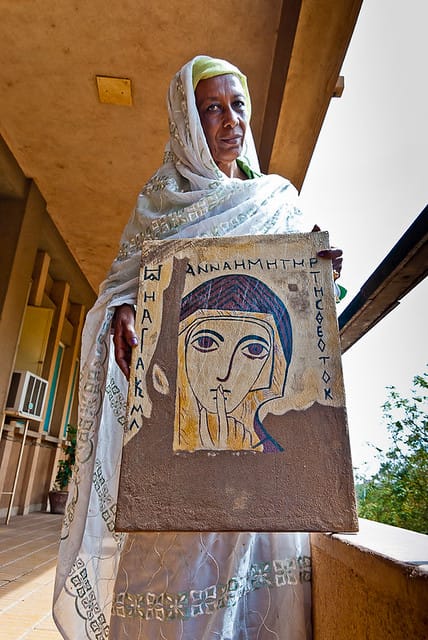

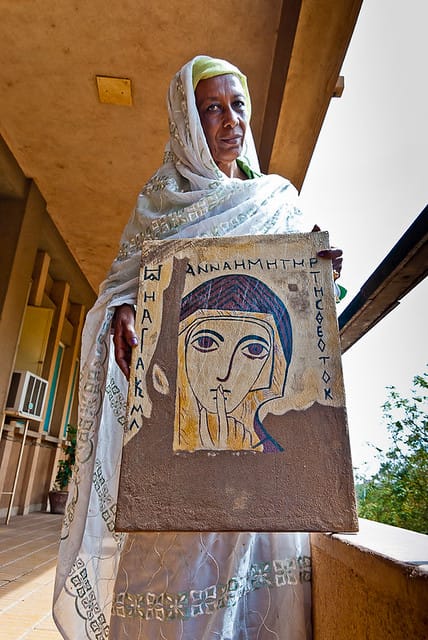

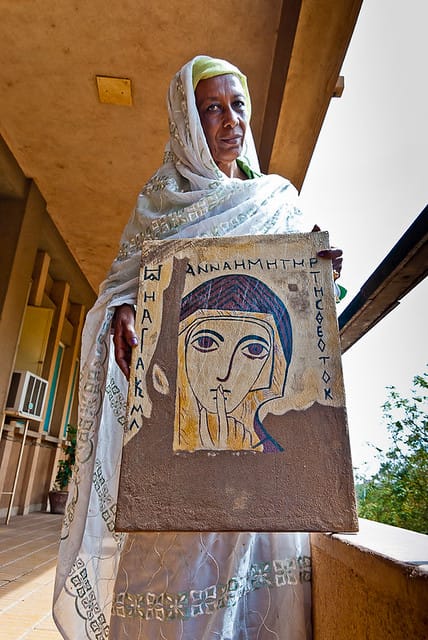

بَرَزَت فاطمة محمد الحسن كمدافعة قوية عن حقوق الإنسان والمرأة في دارفور، مع اهتمامها الكبير بالتراث السوداني والحرف اليدوية.

في عام ٢٠١٠ م، ألقي القبض عليها كردٍّ على كتابتها التي شَبَّهت فيها ما عاناه سكان قريتي كايلي وشتاي على أيدي السلطات الحكومية، في جنوب دارفور، بانتهاكات سجن أبو غريب العراقي الشهير. كما احتُجِزت لفترة وجيزة بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي كانت تُحقّق في جرائم دارفور.

إن مواقف فاطمة القوية الداعمة لشعب دارفور، وخاصة النساء، أكسبتها مقعداً ضمن العديد من الوفود المشاركة في محادثات السلام حول دارفور في الدوحة وأبوجا. وامتدَّ تمثيلها لدارفور ونسائها ليشمل ورش عملٍ ومؤتمرات عديدة شاركت فيها محليَّاً وخارجياً. ونتيجة لذلك، شغلت فاطمة، التي بدأت حياتها المهنية كمعلمة، عدة مناصب حكومية مثل مدير عام السياحة والتراث بوزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية جنوب دارفور عام ١٩٩٤ م، ورئيسة قسم الحرف اليدوية التقليدية في وزارة الشؤون الاقتصادية عام ١٩٩٩ م، ووزيرة للشباب والرياضة والبيئة والسياحة عام ٢٠١٢ م.

وإلى جانب عملها الرسمي، لعبت فاطمة دوراً بارزاً في حقل العمل التطوّعي والخيري في دارفور؛ حيث أنشأت دار مندولا للتراث والثقافة والفنون عام ١٩٨٧ م، وترأست منظمة بخيتة الخيرية لتنمية المرأة وحماية الطفل بجنوب دارفور عام ١٩٨٨ م، وأسَّست نادي المرأة الثقافي والرياضي بنيالا عام ٢٠٠٧ م. كما قدَّمت فاطمة برنامجاً إذاعياً عن الفولكلور الشعبي على إذاعة نيالا التي تُبثّ من جنوب دارفور.

مثَّلَت المحافظة على التراث الثقافي والحرف اليدوية التقليدية وعرضهما؛ ركناً أساسيّاً لرؤية فاطمة للتعايش السلمي وتوحيد الأطراف المتحاربة في صراع دارفور. ولأجل تحقيق عمليَّة سلام ناجحة، كانت تؤكّد وتركّز على تقدّم وسيادة اللغة الشعبية والتقليدية والثقافية في محادثات السلام.

في عام ١٩٨٥ م، أسَّست فاطمة أول مساحة مخصصة للنساء في متحف نساء دارفور في نيالا. وعلى مر السنين، نما المتحف ليضم آلاف القطع الأثرية الثقافية، ويستضيف العديد من الفعاليات المتعلقة بالتراث، ويُعتبر، بالتالي، إرثاً كبيراً بقامة امرأةٍ شُجاعة، عَمِلَت بلا كللٍ من أجل دارفور، إلى أن وافتها المنية في العام ٢٠٢٣ م.

بَرَزَت فاطمة محمد الحسن كمدافعة قوية عن حقوق الإنسان والمرأة في دارفور، مع اهتمامها الكبير بالتراث السوداني والحرف اليدوية.

في عام ٢٠١٠ م، ألقي القبض عليها كردٍّ على كتابتها التي شَبَّهت فيها ما عاناه سكان قريتي كايلي وشتاي على أيدي السلطات الحكومية، في جنوب دارفور، بانتهاكات سجن أبو غريب العراقي الشهير. كما احتُجِزت لفترة وجيزة بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي كانت تُحقّق في جرائم دارفور.

إن مواقف فاطمة القوية الداعمة لشعب دارفور، وخاصة النساء، أكسبتها مقعداً ضمن العديد من الوفود المشاركة في محادثات السلام حول دارفور في الدوحة وأبوجا. وامتدَّ تمثيلها لدارفور ونسائها ليشمل ورش عملٍ ومؤتمرات عديدة شاركت فيها محليَّاً وخارجياً. ونتيجة لذلك، شغلت فاطمة، التي بدأت حياتها المهنية كمعلمة، عدة مناصب حكومية مثل مدير عام السياحة والتراث بوزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية جنوب دارفور عام ١٩٩٤ م، ورئيسة قسم الحرف اليدوية التقليدية في وزارة الشؤون الاقتصادية عام ١٩٩٩ م، ووزيرة للشباب والرياضة والبيئة والسياحة عام ٢٠١٢ م.

وإلى جانب عملها الرسمي، لعبت فاطمة دوراً بارزاً في حقل العمل التطوّعي والخيري في دارفور؛ حيث أنشأت دار مندولا للتراث والثقافة والفنون عام ١٩٨٧ م، وترأست منظمة بخيتة الخيرية لتنمية المرأة وحماية الطفل بجنوب دارفور عام ١٩٨٨ م، وأسَّست نادي المرأة الثقافي والرياضي بنيالا عام ٢٠٠٧ م. كما قدَّمت فاطمة برنامجاً إذاعياً عن الفولكلور الشعبي على إذاعة نيالا التي تُبثّ من جنوب دارفور.

مثَّلَت المحافظة على التراث الثقافي والحرف اليدوية التقليدية وعرضهما؛ ركناً أساسيّاً لرؤية فاطمة للتعايش السلمي وتوحيد الأطراف المتحاربة في صراع دارفور. ولأجل تحقيق عمليَّة سلام ناجحة، كانت تؤكّد وتركّز على تقدّم وسيادة اللغة الشعبية والتقليدية والثقافية في محادثات السلام.

في عام ١٩٨٥ م، أسَّست فاطمة أول مساحة مخصصة للنساء في متحف نساء دارفور في نيالا. وعلى مر السنين، نما المتحف ليضم آلاف القطع الأثرية الثقافية، ويستضيف العديد من الفعاليات المتعلقة بالتراث، ويُعتبر، بالتالي، إرثاً كبيراً بقامة امرأةٍ شُجاعة، عَمِلَت بلا كللٍ من أجل دارفور، إلى أن وافتها المنية في العام ٢٠٢٣ م.

بَرَزَت فاطمة محمد الحسن كمدافعة قوية عن حقوق الإنسان والمرأة في دارفور، مع اهتمامها الكبير بالتراث السوداني والحرف اليدوية.

في عام ٢٠١٠ م، ألقي القبض عليها كردٍّ على كتابتها التي شَبَّهت فيها ما عاناه سكان قريتي كايلي وشتاي على أيدي السلطات الحكومية، في جنوب دارفور، بانتهاكات سجن أبو غريب العراقي الشهير. كما احتُجِزت لفترة وجيزة بتهمة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية التي كانت تُحقّق في جرائم دارفور.

إن مواقف فاطمة القوية الداعمة لشعب دارفور، وخاصة النساء، أكسبتها مقعداً ضمن العديد من الوفود المشاركة في محادثات السلام حول دارفور في الدوحة وأبوجا. وامتدَّ تمثيلها لدارفور ونسائها ليشمل ورش عملٍ ومؤتمرات عديدة شاركت فيها محليَّاً وخارجياً. ونتيجة لذلك، شغلت فاطمة، التي بدأت حياتها المهنية كمعلمة، عدة مناصب حكومية مثل مدير عام السياحة والتراث بوزارة الشؤون الاجتماعية والثقافية بولاية جنوب دارفور عام ١٩٩٤ م، ورئيسة قسم الحرف اليدوية التقليدية في وزارة الشؤون الاقتصادية عام ١٩٩٩ م، ووزيرة للشباب والرياضة والبيئة والسياحة عام ٢٠١٢ م.

وإلى جانب عملها الرسمي، لعبت فاطمة دوراً بارزاً في حقل العمل التطوّعي والخيري في دارفور؛ حيث أنشأت دار مندولا للتراث والثقافة والفنون عام ١٩٨٧ م، وترأست منظمة بخيتة الخيرية لتنمية المرأة وحماية الطفل بجنوب دارفور عام ١٩٨٨ م، وأسَّست نادي المرأة الثقافي والرياضي بنيالا عام ٢٠٠٧ م. كما قدَّمت فاطمة برنامجاً إذاعياً عن الفولكلور الشعبي على إذاعة نيالا التي تُبثّ من جنوب دارفور.

مثَّلَت المحافظة على التراث الثقافي والحرف اليدوية التقليدية وعرضهما؛ ركناً أساسيّاً لرؤية فاطمة للتعايش السلمي وتوحيد الأطراف المتحاربة في صراع دارفور. ولأجل تحقيق عمليَّة سلام ناجحة، كانت تؤكّد وتركّز على تقدّم وسيادة اللغة الشعبية والتقليدية والثقافية في محادثات السلام.

في عام ١٩٨٥ م، أسَّست فاطمة أول مساحة مخصصة للنساء في متحف نساء دارفور في نيالا. وعلى مر السنين، نما المتحف ليضم آلاف القطع الأثرية الثقافية، ويستضيف العديد من الفعاليات المتعلقة بالتراث، ويُعتبر، بالتالي، إرثاً كبيراً بقامة امرأةٍ شُجاعة، عَمِلَت بلا كللٍ من أجل دارفور، إلى أن وافتها المنية في العام ٢٠٢٣ م.

تحضيرات الزواج

تحضيرات الزواج

يَعلَم كل من يعرف السودان أن مناسبة الزواج في كافة أنحائه غنية بمزيج من العادات التي تُبهِج جميع الحواس بالروائح والموسيقى والأطعمة والرقص. وهو مهرجان تتصاعد وتيرته خلال أسابيع إلى يوم العرس والجرتق، ويَخفُت تدريجياً في الأيام التالية.

بعد نهاية الاحتفالات يجلس الأقارب للتحدث حول مجريات المناسبة وكيف تمت إدارتها، من حضر ومن لم غاب، وماذا ارتدى الناس، والأهم هل تم إكرام الجميع بالضيافة؟ كل ذلك وهم مستلقون على عناقريبهم (أَسِرَّة) وهم يحتسون القهوة. وبالرغم من أن هذه الموجة من الأفراح والمشاعر هي مرتبطة بجميع طقوس الزواج السوداني، إلا أنها تغيّرت وربما اختفت بمرور الزمن.

إحدى هذه العادات المندثرة هو قطع الرحط، والذي كانت ترتديه العروس في رقيص العروس، وهي إحدى أهم فعاليات العرس السوداني؛ حيث ترقص العروس وهي ترتدي الرحط وهو يتألَّف من شرائط رفيعة مجمعة ومتصلة بحزام في الخصر ويتدلى حتى الركبتين، وتكون عارية الصدر أمام العريس والأهل والجيران. وكانت هذه ممارسة مُتعَارَف عليها حتى أواخر القرن التاسع عشر. في منتصف القرن العشرين اختفى الرحط تدريجياً حتى أصبح يوضع تحت فستان قصير ترتديه العروس، بحيث يكون الصدر غير مكشوف.

بحلول عام ١٩٨٣م، ومع صدور قوانين الشريعة الإسلامية، اقتصر حضور رقيص العروس على النساء فقط، واختفى الرحط كلياً من مستلزمات لبس العروس.

ابتكرت العروسات حديثاً مختلف أشكال اللبس الجريء والذي يُظهِر جمال مفاتنهنّ. وأصبحت مناسبة رقيص العروس محصورة على عدد معروف من المدعوات، ويتم حراسته أمنياً وتُسحب أجهزة التصوير والهواتف لتجنب نشر خصوصيات الحفل في وسائل الميديا المختلفة.

واختفى الرحط التقليدي كلياً من ثقافة الزواج وأصبح لبس العروس ومدى تعريته أو حشمته يتأثر بعوامل مختلفة اجتماعية وسياسية واقتصادية.

ولكنفي حال الانقطاع الكلي بين الإنسان السوداني وعاداته، كما يحدث في الحرب الدائرة اليوم، كيف سيتم نقل مثل هذا التراث السوداني الحي وكيف سيكون تأثير هذا على عادات مثل الصبحية ورقيص العروس؟ هل ستستمر أم سيتم استبدالها بعادات أخرى؟ وهل ستكون لدى المجتمعات النازحة الرصيد الكافي من المعرفة لنقل هذا التراث؟.

وإلى أن نجد الإجابة على تساؤلاتنا هذه بمرور الزمن، يجب علينا توثيق وتدوين كل مايتوفر لدينا من معرفة عن كل هذا التراث الغني بالجمال والإبداع.

يَعلَم كل من يعرف السودان أن مناسبة الزواج في كافة أنحائه غنية بمزيج من العادات التي تُبهِج جميع الحواس بالروائح والموسيقى والأطعمة والرقص. وهو مهرجان تتصاعد وتيرته خلال أسابيع إلى يوم العرس والجرتق، ويَخفُت تدريجياً في الأيام التالية.

بعد نهاية الاحتفالات يجلس الأقارب للتحدث حول مجريات المناسبة وكيف تمت إدارتها، من حضر ومن لم غاب، وماذا ارتدى الناس، والأهم هل تم إكرام الجميع بالضيافة؟ كل ذلك وهم مستلقون على عناقريبهم (أَسِرَّة) وهم يحتسون القهوة. وبالرغم من أن هذه الموجة من الأفراح والمشاعر هي مرتبطة بجميع طقوس الزواج السوداني، إلا أنها تغيّرت وربما اختفت بمرور الزمن.

إحدى هذه العادات المندثرة هو قطع الرحط، والذي كانت ترتديه العروس في رقيص العروس، وهي إحدى أهم فعاليات العرس السوداني؛ حيث ترقص العروس وهي ترتدي الرحط وهو يتألَّف من شرائط رفيعة مجمعة ومتصلة بحزام في الخصر ويتدلى حتى الركبتين، وتكون عارية الصدر أمام العريس والأهل والجيران. وكانت هذه ممارسة مُتعَارَف عليها حتى أواخر القرن التاسع عشر. في منتصف القرن العشرين اختفى الرحط تدريجياً حتى أصبح يوضع تحت فستان قصير ترتديه العروس، بحيث يكون الصدر غير مكشوف.

بحلول عام ١٩٨٣م، ومع صدور قوانين الشريعة الإسلامية، اقتصر حضور رقيص العروس على النساء فقط، واختفى الرحط كلياً من مستلزمات لبس العروس.

ابتكرت العروسات حديثاً مختلف أشكال اللبس الجريء والذي يُظهِر جمال مفاتنهنّ. وأصبحت مناسبة رقيص العروس محصورة على عدد معروف من المدعوات، ويتم حراسته أمنياً وتُسحب أجهزة التصوير والهواتف لتجنب نشر خصوصيات الحفل في وسائل الميديا المختلفة.

واختفى الرحط التقليدي كلياً من ثقافة الزواج وأصبح لبس العروس ومدى تعريته أو حشمته يتأثر بعوامل مختلفة اجتماعية وسياسية واقتصادية.

ولكنفي حال الانقطاع الكلي بين الإنسان السوداني وعاداته، كما يحدث في الحرب الدائرة اليوم، كيف سيتم نقل مثل هذا التراث السوداني الحي وكيف سيكون تأثير هذا على عادات مثل الصبحية ورقيص العروس؟ هل ستستمر أم سيتم استبدالها بعادات أخرى؟ وهل ستكون لدى المجتمعات النازحة الرصيد الكافي من المعرفة لنقل هذا التراث؟.

وإلى أن نجد الإجابة على تساؤلاتنا هذه بمرور الزمن، يجب علينا توثيق وتدوين كل مايتوفر لدينا من معرفة عن كل هذا التراث الغني بالجمال والإبداع.

يَعلَم كل من يعرف السودان أن مناسبة الزواج في كافة أنحائه غنية بمزيج من العادات التي تُبهِج جميع الحواس بالروائح والموسيقى والأطعمة والرقص. وهو مهرجان تتصاعد وتيرته خلال أسابيع إلى يوم العرس والجرتق، ويَخفُت تدريجياً في الأيام التالية.

بعد نهاية الاحتفالات يجلس الأقارب للتحدث حول مجريات المناسبة وكيف تمت إدارتها، من حضر ومن لم غاب، وماذا ارتدى الناس، والأهم هل تم إكرام الجميع بالضيافة؟ كل ذلك وهم مستلقون على عناقريبهم (أَسِرَّة) وهم يحتسون القهوة. وبالرغم من أن هذه الموجة من الأفراح والمشاعر هي مرتبطة بجميع طقوس الزواج السوداني، إلا أنها تغيّرت وربما اختفت بمرور الزمن.

إحدى هذه العادات المندثرة هو قطع الرحط، والذي كانت ترتديه العروس في رقيص العروس، وهي إحدى أهم فعاليات العرس السوداني؛ حيث ترقص العروس وهي ترتدي الرحط وهو يتألَّف من شرائط رفيعة مجمعة ومتصلة بحزام في الخصر ويتدلى حتى الركبتين، وتكون عارية الصدر أمام العريس والأهل والجيران. وكانت هذه ممارسة مُتعَارَف عليها حتى أواخر القرن التاسع عشر. في منتصف القرن العشرين اختفى الرحط تدريجياً حتى أصبح يوضع تحت فستان قصير ترتديه العروس، بحيث يكون الصدر غير مكشوف.

بحلول عام ١٩٨٣م، ومع صدور قوانين الشريعة الإسلامية، اقتصر حضور رقيص العروس على النساء فقط، واختفى الرحط كلياً من مستلزمات لبس العروس.

ابتكرت العروسات حديثاً مختلف أشكال اللبس الجريء والذي يُظهِر جمال مفاتنهنّ. وأصبحت مناسبة رقيص العروس محصورة على عدد معروف من المدعوات، ويتم حراسته أمنياً وتُسحب أجهزة التصوير والهواتف لتجنب نشر خصوصيات الحفل في وسائل الميديا المختلفة.

واختفى الرحط التقليدي كلياً من ثقافة الزواج وأصبح لبس العروس ومدى تعريته أو حشمته يتأثر بعوامل مختلفة اجتماعية وسياسية واقتصادية.

ولكنفي حال الانقطاع الكلي بين الإنسان السوداني وعاداته، كما يحدث في الحرب الدائرة اليوم، كيف سيتم نقل مثل هذا التراث السوداني الحي وكيف سيكون تأثير هذا على عادات مثل الصبحية ورقيص العروس؟ هل ستستمر أم سيتم استبدالها بعادات أخرى؟ وهل ستكون لدى المجتمعات النازحة الرصيد الكافي من المعرفة لنقل هذا التراث؟.

وإلى أن نجد الإجابة على تساؤلاتنا هذه بمرور الزمن، يجب علينا توثيق وتدوين كل مايتوفر لدينا من معرفة عن كل هذا التراث الغني بالجمال والإبداع.

نساء سودانيات في المجال الثقافي

نساء سودانيات في المجال الثقافي

د. نعمات رجب

باحثة في مجال الأنثربولوجيا الثقافية والاجتماعية والفولكلور

تعمل نعمات كأستاذة مساعدة، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال تدريس علم الاجتماع والأنثربولوجيا الاجتماعية في جامعات السودان والإمارات العربية المتحدة. شاركت في تأسيس قسم علم الاجتماع بجامعة النيلين. تشمل مجالات اهتمامها الخاصة علم الاجتماع، والنظرية الاجتماعية، وطُرُق البحث الاجتماعي، وعلم الاجتماع الطبي، والأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع الحضري، ودراسات المجتمعات المحلية، ودراسات الأسرة والمرأة، والفولكلور، والدراسات الأفروآسيوية، وتاريخ المجتمع الإماراتي.

تماضر شيخ الدين جبريل

ممثلة ومخرجة وطبيبة صحة نفسية

ممثلة، ومخرجة، ومؤلفة، وشاعرة، ورسّامة. تحصلت تماضر شيخ الدين على درجة البكالاريوس في التمثيل والإخراج من جامعة السودان كلية الموسيقى والدراما. لها العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية. وفي أوائل التسعينيات، انتقلت إلى الولايات المتحدة وشكّلت فرقة "عرايس النيل" لمكافحة العنصرية. كما أنها فنانة كوميدية. وخلال فترة كوفيد قامت بعمل عروض مسرحية على منصة Zoom.

نادية الضو

مقدّمة برامج تلفزيونية/إذاعية

تخصَّصت في الإعلام والعلاقات العامة، وأجرت أبحاثاً حول حضور اللغة والتراث في الإذاعات السودانية. تتركَّز أبحاثها التراثية على قبائل البقارة في كردفان، وخاصة الحوازمة. ناقشت برامجها الإذاعية المجتمعات البدوية. كما أنها توثّق عناصر التراث البدوي. وفي قنوات تلفزيونية وإذاعية متعددة كانت نادية ضيفة كباحثة في التراث السوداني.

أمنية شوكت

صحفية

صحفية وكاتبة قصص رقمية ومعدة. أمنيّة هي العضوة المؤسسة المشاركة ومديرة المنصة الثقافية الإلكترونية "أندريا"، ومقرها في السودان وجنوب السودان ودول أخرى في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. عملت أمنية في مجال البيئة والتنمية لمدة ست سنوات قبل إطلاق المنصة. تم ترشيحها من بين أفضل تسع نساء مبتكرات في مجال التكنولوجيا في إفريقيا من قبل أخبار تكنولوجيا المعلومات، ومن بين أفضل عشر نساء رائدات في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل OpenLETR.

نبأ صلاح

نسوية/ ناشطة في مجال حقوق النوع الاجتماعي

نبأ هي منسقة مبادرة "فوطة تسد الخانة". كما أنها مدافعة وناشطة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد طورت نبأ اهتماماً عميقاً بالتقاليد والعادات والفولكلور وأغاني البنات والأمثال المحلية، وربطت هذا التراث بمنظور نسوي. تقوم نبأ حاليًا بتوثيق الأمثال السودانية المحلية بالتصميمات الغرافيكية ونشرها عبر الإنترنت لإشراك الأصدقاء والمتابعين في محادثات حول أصول ومعاني هذه الأمثال والأقوال.

د. نعمات رجب

باحثة في مجال الأنثربولوجيا الثقافية والاجتماعية والفولكلور

تعمل نعمات كأستاذة مساعدة، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال تدريس علم الاجتماع والأنثربولوجيا الاجتماعية في جامعات السودان والإمارات العربية المتحدة. شاركت في تأسيس قسم علم الاجتماع بجامعة النيلين. تشمل مجالات اهتمامها الخاصة علم الاجتماع، والنظرية الاجتماعية، وطُرُق البحث الاجتماعي، وعلم الاجتماع الطبي، والأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع الحضري، ودراسات المجتمعات المحلية، ودراسات الأسرة والمرأة، والفولكلور، والدراسات الأفروآسيوية، وتاريخ المجتمع الإماراتي.

تماضر شيخ الدين جبريل

ممثلة ومخرجة وطبيبة صحة نفسية

ممثلة، ومخرجة، ومؤلفة، وشاعرة، ورسّامة. تحصلت تماضر شيخ الدين على درجة البكالاريوس في التمثيل والإخراج من جامعة السودان كلية الموسيقى والدراما. لها العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية. وفي أوائل التسعينيات، انتقلت إلى الولايات المتحدة وشكّلت فرقة "عرايس النيل" لمكافحة العنصرية. كما أنها فنانة كوميدية. وخلال فترة كوفيد قامت بعمل عروض مسرحية على منصة Zoom.

نادية الضو

مقدّمة برامج تلفزيونية/إذاعية

تخصَّصت في الإعلام والعلاقات العامة، وأجرت أبحاثاً حول حضور اللغة والتراث في الإذاعات السودانية. تتركَّز أبحاثها التراثية على قبائل البقارة في كردفان، وخاصة الحوازمة. ناقشت برامجها الإذاعية المجتمعات البدوية. كما أنها توثّق عناصر التراث البدوي. وفي قنوات تلفزيونية وإذاعية متعددة كانت نادية ضيفة كباحثة في التراث السوداني.

أمنية شوكت

صحفية

صحفية وكاتبة قصص رقمية ومعدة. أمنيّة هي العضوة المؤسسة المشاركة ومديرة المنصة الثقافية الإلكترونية "أندريا"، ومقرها في السودان وجنوب السودان ودول أخرى في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. عملت أمنية في مجال البيئة والتنمية لمدة ست سنوات قبل إطلاق المنصة. تم ترشيحها من بين أفضل تسع نساء مبتكرات في مجال التكنولوجيا في إفريقيا من قبل أخبار تكنولوجيا المعلومات، ومن بين أفضل عشر نساء رائدات في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل OpenLETR.

نبأ صلاح

نسوية/ ناشطة في مجال حقوق النوع الاجتماعي

نبأ هي منسقة مبادرة "فوطة تسد الخانة". كما أنها مدافعة وناشطة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد طورت نبأ اهتماماً عميقاً بالتقاليد والعادات والفولكلور وأغاني البنات والأمثال المحلية، وربطت هذا التراث بمنظور نسوي. تقوم نبأ حاليًا بتوثيق الأمثال السودانية المحلية بالتصميمات الغرافيكية ونشرها عبر الإنترنت لإشراك الأصدقاء والمتابعين في محادثات حول أصول ومعاني هذه الأمثال والأقوال.

د. نعمات رجب

باحثة في مجال الأنثربولوجيا الثقافية والاجتماعية والفولكلور

تعمل نعمات كأستاذة مساعدة، حيث تتمتع بخبرة تزيد عن 25 عاماً في مجال تدريس علم الاجتماع والأنثربولوجيا الاجتماعية في جامعات السودان والإمارات العربية المتحدة. شاركت في تأسيس قسم علم الاجتماع بجامعة النيلين. تشمل مجالات اهتمامها الخاصة علم الاجتماع، والنظرية الاجتماعية، وطُرُق البحث الاجتماعي، وعلم الاجتماع الطبي، والأنثربولوجيا الاجتماعية والثقافية، وعلم النفس الاجتماعي، وعلم الاجتماع الحضري، ودراسات المجتمعات المحلية، ودراسات الأسرة والمرأة، والفولكلور، والدراسات الأفروآسيوية، وتاريخ المجتمع الإماراتي.

تماضر شيخ الدين جبريل

ممثلة ومخرجة وطبيبة صحة نفسية

ممثلة، ومخرجة، ومؤلفة، وشاعرة، ورسّامة. تحصلت تماضر شيخ الدين على درجة البكالاريوس في التمثيل والإخراج من جامعة السودان كلية الموسيقى والدراما. لها العديد من الأعمال الإذاعية والتلفزيونية والمسرحية. وفي أوائل التسعينيات، انتقلت إلى الولايات المتحدة وشكّلت فرقة "عرايس النيل" لمكافحة العنصرية. كما أنها فنانة كوميدية. وخلال فترة كوفيد قامت بعمل عروض مسرحية على منصة Zoom.

نادية الضو

مقدّمة برامج تلفزيونية/إذاعية

تخصَّصت في الإعلام والعلاقات العامة، وأجرت أبحاثاً حول حضور اللغة والتراث في الإذاعات السودانية. تتركَّز أبحاثها التراثية على قبائل البقارة في كردفان، وخاصة الحوازمة. ناقشت برامجها الإذاعية المجتمعات البدوية. كما أنها توثّق عناصر التراث البدوي. وفي قنوات تلفزيونية وإذاعية متعددة كانت نادية ضيفة كباحثة في التراث السوداني.

أمنية شوكت

صحفية

صحفية وكاتبة قصص رقمية ومعدة. أمنيّة هي العضوة المؤسسة المشاركة ومديرة المنصة الثقافية الإلكترونية "أندريا"، ومقرها في السودان وجنوب السودان ودول أخرى في شرق إفريقيا والقرن الإفريقي. عملت أمنية في مجال البيئة والتنمية لمدة ست سنوات قبل إطلاق المنصة. تم ترشيحها من بين أفضل تسع نساء مبتكرات في مجال التكنولوجيا في إفريقيا من قبل أخبار تكنولوجيا المعلومات، ومن بين أفضل عشر نساء رائدات في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل OpenLETR.

نبأ صلاح

نسوية/ ناشطة في مجال حقوق النوع الاجتماعي

نبأ هي منسقة مبادرة "فوطة تسد الخانة". كما أنها مدافعة وناشطة لإنهاء العنف القائم على النوع الاجتماعي. وقد طورت نبأ اهتماماً عميقاً بالتقاليد والعادات والفولكلور وأغاني البنات والأمثال المحلية، وربطت هذا التراث بمنظور نسوي. تقوم نبأ حاليًا بتوثيق الأمثال السودانية المحلية بالتصميمات الغرافيكية ونشرها عبر الإنترنت لإشراك الأصدقاء والمتابعين في محادثات حول أصول ومعاني هذه الأمثال والأقوال.

جدائل الهوية

جدائل الهوية

تلعب الوثائقيات دوراً مهماً في صون التراث كإحدى استراتيجيات رفع الوعي والتوثيق. فيلم “جدائل الهوية” للمخرجة والباحثة حفصة برعي يناقش عنصر حرفة المشاط السوداني، مُبرِزَاً تاريخه و دوره الاجتماعي والاقتصادي والتحديات التي تُهدِّد استمراريته. الفيلم يعدّ امتداداً للوثائقيات القصيرة التي أنتجها فريق المشروع .

أبرزت أهمية الحفاظ على التراث السوداني ودوره في تعزيز صمود الشعب ومرونته. فالعديد من عناصر التراث الحي أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية في ظل الأزماتت. الطب التقليدي حل محل العيادات، والجُبراكة حلت محل المزارع، والضرا والمسيد أصبحا بديلاً للمطاعم، وأحاجي الحبوبات أصبحت بديلاً لمسلسلات الكرتون. كما أن الحرف التقليدية، مثل حرفة المشاط التي يمثلها هذا الفلم، ساهمت في توفير سبل العيش للكثير من النازحين داخل السودان وخارجه.

من أبرز الوسائل التي تساهم في حماية التراث الحي هي التوثيق، رفع الوعي، وتحديد المخاطر التي تهدد استمراريته. وفي هذا السياق، تلعب السينما والأفلام الوثائقية دورًا بالغ الأهمية في نشر الوعي حول أهمية التراث والحلول الممكنة لحمايته. عبر عدسة السينما، يمكن توثيق العادات والتقاليد والممارسات الثقافية بشكل بصري وصوتي، مما يتيح للأجيال الحاضرة والمستقبلية فهم قيمتها العميقة. كما أن الأفلام تسلط الضوء على المجتمعات المحلية، تفتح أبواب الحوار الثقافي، وتساهم في نشر التراث على مستوى عالمي، مما يعزز الدعم لحمايته.

إحدى الشخصيات التي أدركت عظمة هذا الدور هي المخرجة الشابة حفصة برعي، التي ابتكرت فكرة فيلم “جدائل الهوية”. هذا الفيلم الذي يروي قصة تاريخ حرفة المشاط في السودان، ويبرز أهميتها في المجتمع والتحديات التي تواجهها. بفضل جهودها البحثية والإبداعية، قدمت لنا هذا العمل الفني الرائع الذي نترقب مشاهدته اليوم بكل شغف.

صورة الغلاف © أماني بشير

تلعب الوثائقيات دوراً مهماً في صون التراث كإحدى استراتيجيات رفع الوعي والتوثيق. فيلم “جدائل الهوية” للمخرجة والباحثة حفصة برعي يناقش عنصر حرفة المشاط السوداني، مُبرِزَاً تاريخه و دوره الاجتماعي والاقتصادي والتحديات التي تُهدِّد استمراريته. الفيلم يعدّ امتداداً للوثائقيات القصيرة التي أنتجها فريق المشروع .

أبرزت أهمية الحفاظ على التراث السوداني ودوره في تعزيز صمود الشعب ومرونته. فالعديد من عناصر التراث الحي أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية في ظل الأزماتت. الطب التقليدي حل محل العيادات، والجُبراكة حلت محل المزارع، والضرا والمسيد أصبحا بديلاً للمطاعم، وأحاجي الحبوبات أصبحت بديلاً لمسلسلات الكرتون. كما أن الحرف التقليدية، مثل حرفة المشاط التي يمثلها هذا الفلم، ساهمت في توفير سبل العيش للكثير من النازحين داخل السودان وخارجه.

من أبرز الوسائل التي تساهم في حماية التراث الحي هي التوثيق، رفع الوعي، وتحديد المخاطر التي تهدد استمراريته. وفي هذا السياق، تلعب السينما والأفلام الوثائقية دورًا بالغ الأهمية في نشر الوعي حول أهمية التراث والحلول الممكنة لحمايته. عبر عدسة السينما، يمكن توثيق العادات والتقاليد والممارسات الثقافية بشكل بصري وصوتي، مما يتيح للأجيال الحاضرة والمستقبلية فهم قيمتها العميقة. كما أن الأفلام تسلط الضوء على المجتمعات المحلية، تفتح أبواب الحوار الثقافي، وتساهم في نشر التراث على مستوى عالمي، مما يعزز الدعم لحمايته.

إحدى الشخصيات التي أدركت عظمة هذا الدور هي المخرجة الشابة حفصة برعي، التي ابتكرت فكرة فيلم “جدائل الهوية”. هذا الفيلم الذي يروي قصة تاريخ حرفة المشاط في السودان، ويبرز أهميتها في المجتمع والتحديات التي تواجهها. بفضل جهودها البحثية والإبداعية، قدمت لنا هذا العمل الفني الرائع الذي نترقب مشاهدته اليوم بكل شغف.

صورة الغلاف © أماني بشير

تلعب الوثائقيات دوراً مهماً في صون التراث كإحدى استراتيجيات رفع الوعي والتوثيق. فيلم “جدائل الهوية” للمخرجة والباحثة حفصة برعي يناقش عنصر حرفة المشاط السوداني، مُبرِزَاً تاريخه و دوره الاجتماعي والاقتصادي والتحديات التي تُهدِّد استمراريته. الفيلم يعدّ امتداداً للوثائقيات القصيرة التي أنتجها فريق المشروع .

أبرزت أهمية الحفاظ على التراث السوداني ودوره في تعزيز صمود الشعب ومرونته. فالعديد من عناصر التراث الحي أصبحت جزءًا من حياة الناس اليومية في ظل الأزماتت. الطب التقليدي حل محل العيادات، والجُبراكة حلت محل المزارع، والضرا والمسيد أصبحا بديلاً للمطاعم، وأحاجي الحبوبات أصبحت بديلاً لمسلسلات الكرتون. كما أن الحرف التقليدية، مثل حرفة المشاط التي يمثلها هذا الفلم، ساهمت في توفير سبل العيش للكثير من النازحين داخل السودان وخارجه.

من أبرز الوسائل التي تساهم في حماية التراث الحي هي التوثيق، رفع الوعي، وتحديد المخاطر التي تهدد استمراريته. وفي هذا السياق، تلعب السينما والأفلام الوثائقية دورًا بالغ الأهمية في نشر الوعي حول أهمية التراث والحلول الممكنة لحمايته. عبر عدسة السينما، يمكن توثيق العادات والتقاليد والممارسات الثقافية بشكل بصري وصوتي، مما يتيح للأجيال الحاضرة والمستقبلية فهم قيمتها العميقة. كما أن الأفلام تسلط الضوء على المجتمعات المحلية، تفتح أبواب الحوار الثقافي، وتساهم في نشر التراث على مستوى عالمي، مما يعزز الدعم لحمايته.

إحدى الشخصيات التي أدركت عظمة هذا الدور هي المخرجة الشابة حفصة برعي، التي ابتكرت فكرة فيلم “جدائل الهوية”. هذا الفيلم الذي يروي قصة تاريخ حرفة المشاط في السودان، ويبرز أهميتها في المجتمع والتحديات التي تواجهها. بفضل جهودها البحثية والإبداعية، قدمت لنا هذا العمل الفني الرائع الذي نترقب مشاهدته اليوم بكل شغف.

صورة الغلاف © أماني بشير

أرشيفاتهن

أرشيفاتهن

"قلبي انفطر دمعي انهمر… الليلة السفر ابقى قمرة جوَّة القطر"

"الشمال والشرق والجنوب والغرب… ما تسيبوا الحرب والسلام يعم الدرب"

كلمات تغنت بها الفنانة عائشة الفلاتية في أغنيتها الشهيرة "يجو عايدين" بمناسبة مشاركة قوات التحالف السودانية فى الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من امتزاج الاغنية بالكلمات الاحتفائية، التشجيعية، والعاطفية وقتها، إلا أنها أصبحت ذات قيمة توثيقية كبيرة اليوم، واصفةً ما كان يحدث فى السياق الخاص والعام معاً.

في هذه الحلقة المكونة من جزئين، نناقش كيف استخدمت النساء السودانيات الأغاني، الشعر، والأزياء، للتوثيق للأحداث التاريخية، الاجتماعية، البيئية، والسياسية في السودان، وكمان كيف تم التوثيق لهن. تم إنتاج الموسم الثاني من خرطوم بودكاست كجزء من حملة #تراثنا_سودانا، والممولة من قبل مشروع صون تراث السودان الحي.

المتحدثين في الحلقة:

د. محاسن يوسف، مختصة تاريخ إجتماعي، باحثة ومهتمة بدراسة التاريخ السودانى.

ساره النقر، إعلامية وباحثة وكاتبة، عاملة بمشاريع عدة متعلقة بالثقافة السودانية، محررة كتاب الأزياء الشعبية الإقليمية في السودان من تأليف غريزيلدا الطيب.

اياس حسن، شريك مؤسس في استديو جيلي، محاضر، ومدير انتاج استديوهات تلفزيون.

ريم عباس، ناشطة نسوية، صحفية، كاتبة وباحثة. مهتمة بقضايا النساء، الارض، وصراع الموارد فى السودان.

فريق الإنتاج:

تقديم: عزة محمد

بحث وتحرير: رؤى اسماعيل

كتابة سيناريو: رؤى اسماعيل

وشارك في الإعداد و إدارة إنتاج: زينب جعفر

هندسه الصوتيه: رؤى اسماعيل

موسيقى: الزين ستوديو

تاريخ الإصدار: 30 يناير 2025

ملصق الغلاف من تصميم آمنة الإدريسي

"قلبي انفطر دمعي انهمر… الليلة السفر ابقى قمرة جوَّة القطر"

"الشمال والشرق والجنوب والغرب… ما تسيبوا الحرب والسلام يعم الدرب"

كلمات تغنت بها الفنانة عائشة الفلاتية في أغنيتها الشهيرة "يجو عايدين" بمناسبة مشاركة قوات التحالف السودانية فى الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من امتزاج الاغنية بالكلمات الاحتفائية، التشجيعية، والعاطفية وقتها، إلا أنها أصبحت ذات قيمة توثيقية كبيرة اليوم، واصفةً ما كان يحدث فى السياق الخاص والعام معاً.

في هذه الحلقة المكونة من جزئين، نناقش كيف استخدمت النساء السودانيات الأغاني، الشعر، والأزياء، للتوثيق للأحداث التاريخية، الاجتماعية، البيئية، والسياسية في السودان، وكمان كيف تم التوثيق لهن. تم إنتاج الموسم الثاني من خرطوم بودكاست كجزء من حملة #تراثنا_سودانا، والممولة من قبل مشروع صون تراث السودان الحي.

المتحدثين في الحلقة:

د. محاسن يوسف، مختصة تاريخ إجتماعي، باحثة ومهتمة بدراسة التاريخ السودانى.

ساره النقر، إعلامية وباحثة وكاتبة، عاملة بمشاريع عدة متعلقة بالثقافة السودانية، محررة كتاب الأزياء الشعبية الإقليمية في السودان من تأليف غريزيلدا الطيب.

اياس حسن، شريك مؤسس في استديو جيلي، محاضر، ومدير انتاج استديوهات تلفزيون.

ريم عباس، ناشطة نسوية، صحفية، كاتبة وباحثة. مهتمة بقضايا النساء، الارض، وصراع الموارد فى السودان.

فريق الإنتاج:

تقديم: عزة محمد

بحث وتحرير: رؤى اسماعيل

كتابة سيناريو: رؤى اسماعيل

وشارك في الإعداد و إدارة إنتاج: زينب جعفر

هندسه الصوتيه: رؤى اسماعيل

موسيقى: الزين ستوديو

تاريخ الإصدار: 30 يناير 2025

ملصق الغلاف من تصميم آمنة الإدريسي

"قلبي انفطر دمعي انهمر… الليلة السفر ابقى قمرة جوَّة القطر"

"الشمال والشرق والجنوب والغرب… ما تسيبوا الحرب والسلام يعم الدرب"

كلمات تغنت بها الفنانة عائشة الفلاتية في أغنيتها الشهيرة "يجو عايدين" بمناسبة مشاركة قوات التحالف السودانية فى الحرب العالمية الثانية. وبالرغم من امتزاج الاغنية بالكلمات الاحتفائية، التشجيعية، والعاطفية وقتها، إلا أنها أصبحت ذات قيمة توثيقية كبيرة اليوم، واصفةً ما كان يحدث فى السياق الخاص والعام معاً.

في هذه الحلقة المكونة من جزئين، نناقش كيف استخدمت النساء السودانيات الأغاني، الشعر، والأزياء، للتوثيق للأحداث التاريخية، الاجتماعية، البيئية، والسياسية في السودان، وكمان كيف تم التوثيق لهن. تم إنتاج الموسم الثاني من خرطوم بودكاست كجزء من حملة #تراثنا_سودانا، والممولة من قبل مشروع صون تراث السودان الحي.

المتحدثين في الحلقة:

د. محاسن يوسف، مختصة تاريخ إجتماعي، باحثة ومهتمة بدراسة التاريخ السودانى.

ساره النقر، إعلامية وباحثة وكاتبة، عاملة بمشاريع عدة متعلقة بالثقافة السودانية، محررة كتاب الأزياء الشعبية الإقليمية في السودان من تأليف غريزيلدا الطيب.

اياس حسن، شريك مؤسس في استديو جيلي، محاضر، ومدير انتاج استديوهات تلفزيون.

ريم عباس، ناشطة نسوية، صحفية، كاتبة وباحثة. مهتمة بقضايا النساء، الارض، وصراع الموارد فى السودان.

فريق الإنتاج:

تقديم: عزة محمد

بحث وتحرير: رؤى اسماعيل

كتابة سيناريو: رؤى اسماعيل

وشارك في الإعداد و إدارة إنتاج: زينب جعفر

هندسه الصوتيه: رؤى اسماعيل

موسيقى: الزين ستوديو

تاريخ الإصدار: 30 يناير 2025

ملصق الغلاف من تصميم آمنة الإدريسي

علبة حلاوة قديمة

علبة حلاوة قديمة

صندوق حلويات قديم، يمكن للكثيرين تذكر رؤيته في منازلهم، يستخدم لتخزين كل شيء من بسكويت العيد إلى البخور أما الإستخدام الأكثر شيوعًا، أدوات الخياطة!

NWM-0000279

متحف نساء دارفور

صندوق حلويات قديم، يمكن للكثيرين تذكر رؤيته في منازلهم، يستخدم لتخزين كل شيء من بسكويت العيد إلى البخور أما الإستخدام الأكثر شيوعًا، أدوات الخياطة!

NWM-0000279

متحف نساء دارفور

صندوق حلويات قديم، يمكن للكثيرين تذكر رؤيته في منازلهم، يستخدم لتخزين كل شيء من بسكويت العيد إلى البخور أما الإستخدام الأكثر شيوعًا، أدوات الخياطة!

NWM-0000279

متحف نساء دارفور

سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

سامية إدريس، سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

كان المتحف القومي في الخرطوم يفتح أبوابه كل صباح كعادته، تتنفَّس جدرانه عبق التاريخ، وتنهض أَروقته بأصوات الزوار وخُطى الباحثين وهَمسات القطع الأثرية. هناك، في ركنٍ لا يقصده كثيرون، كانت تدخل امرأة هادئة، تحمل بين يديها أوراقاً وملفات، وباقة صغيرة من الورود. تمشي بخطوات ثابتة، تُوزِّع زهرةً على موظف، وأخرى على عامل، وثالثة على حارس يقف عند الباب. هكذا عرفها الجميع: سامية إدريس، مسئولة قسم الفن، وسيدة الورود اليومية. لم تكن تُلقي التحية بالكلام وحده، بل باللون والرائحة، كما لو أنها تُدخل الحياة إلى المتحف قبل أن ينهض يومه.

فنانة تشكيلية حَملت الريشة واللون بعَدَسة الروح، وجَعلت من التوثيق مساحةً فنية رحبة، لا تكتفي بتجميد الصورة بل تُحيِيها. حين كانت أدوات التوثيق وسيلة تقنية، حوَّلتها سامية إلى ممارسة إبداعية تستبطن المعنى. كل قطعةٍ تقترب منها، تقرؤها، وتُعيد كتابتها بصريَّاً، حتى يصبح التراث مرئيَّاً كما ينبغي له أن يكون.

ذاكرة حيّة أرّخت للقطع الأثرية والمقتنيات النادرة بصمتٍ واحتراف. سيدةٌ نَسَجت من الضوء والسكون أرشيفاً وطنيّاً يحكي قصتنا. تعيد ترتيب الزمن بريشة خفيفة، وتمنح الحجر لوناً واللوحة حياة. تعرف القاعات واحدةً واحدة، تحفظ أماكن اللوحات كما لو كُنَّ بناتها، وتسمع همس الآثار كما لو أنها كلماتها الخاصة. وحين تجلس إلى مكتبها، تُخرج ريشتها لتعيد للحجارة صبرها، وللنقوش صوتها.

كان ما ميَّز عملها أكثر هو أن لوحاتها لم تكن إبداعاً شخصيَّاً بقدر ما كانت محاكاة للوحات أثرية. كانت تُعيد رسم التفاصيل المفقودة، وتُنجز نسخاً دقيقة تُعرَض في المعارض الداخلية والخارجية، كبدائل تحفظ الأصول من التلف أو الفقدان. في لوحة "سانت آنّا" استحضرت الأمومة كما ظَهَرت في الميثولوجيا المسيحية في السودان، كأنها تُعيد بناء ذاكرة بعيدة كانت ستُنسى. جعلت من الأسطورة أمّاً، ومن الأم حكاية.

في "فارس على جواد" سَكَبت معاني النبل والبطولة التي حملتها النقوش القديمة مخبَّأة في السكون، قائلة إن الفن ليس صَخَبَاً بل بوح. كانت أعمالها تُشبِه جسراً: تحفظ الأصل من الضياع، وتمنح الناس فرصة رؤيته من جديد دون أن يُمسّ. في عملها المتحفي، كانت تتنقل بين القاعات والمخازن والوثائق، تعرف القطع الأثرية كأنهم أهلها. كانت تُعيد رسم النقوش المتآكلة، وتُرمِّم التفاصيل الغائبة باللون والإحساس. وعبر سنوات من العطاء، لم تسجل اسمها على لوحة، لكنها كانت تترك أثرها في كل شيء.

تقول زميلتها القديمة: "سامية كانت تعرف كيف تصغي للحجر. لم تكن تراه جامداً، بل كائنًا عاش وتكَلَّم، وكانت هي تُتَرجم لغته". هذه الشهادة ليست مجرد كلمات، بل مفتاح لفهم تلك المرأة التي اختارت أن تكون ظلاً، لكنها منحت النورَ للآخرين.

زملاؤها يذكرونها بابتسامتها ووردها قبل أي شيء آخر. يقول أحدهم: كانت تدخل علينا كل صباح بزهرة، كأنها تُوزّع الأمل. لم تكن مجرد زميلة، كانت نسمة". ومثلما كانت تُهدي الناس ورداً، كانت تهدي للوطن نسخاً من ذاكرته. تبقى ساعات طويلة بعد انتهاء الدوام، تجلس أمام لوحة قديمة، تُحاكي تفاصيلها المرهَقَة بريشةٍ صبورة. كان الليل يهبط على الخرطوم، لكن داخل المتحف، كانت وردة صغيرة لا تزال تفوح.

لم يكن حضورها مقتصرًا على الريشة واللون؛ بل امتد إلى الصوت والكلمة. في قصائدها غنّت للسلام، تقول:

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانِق…"

كأن صوتها نفسه زهرة تُهدَى للوطن الجريح. وفي قصيدتها "شوارع المدينة"، رسمت امرأةً تجمع الحصى، كما لو أنها تجمع شظايا الذاكرة. كانت ترى في الشعر ما تراه في الفن: فعل ترميم، وإعادة بناء، وإهداء للحياة.

في كلماتها، وفي نبرتها التي جَمعت بين الحنوّ والإصرار، كانت سامية إدريس تنسج السلام كما ينسجه الشعراء. لم تكن تشغل نفسها بالسياسة بل تخاطب الإنسان، والضمير، وذاكرة الوطن الجريح. في مقطعها الشعري الذي تُوثِّق فيه الحروب وتهمس بالرجاء، يعلو صوتها أحيانًا كأنها تهتف، ويهدأ أحياناً أخرى كأنها تربت على كتف البلاد. كانت نبرتها بين الحنين والاحتجاج، تسرد فيها عن الحروب، لا كوقائع مجردة، بل كأوجاع حقيقية سكنت الوطن.

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانق

وما كفانا حفر خنادق، وما كفانا شيل ببنادق

نحن عاوزين السلام،

ونمشي خطوة للأمام

ونكون تمام…"

كانت الفنانة تحكي بصوتٍ لا يشبه إلا الأرض نفسها. بين كل جملة وأخرى، تنسكب رسالة سلام نابعة من امرأة آمنت بأن الكلمة تَجبر، وبأن الصوت البسيط قد يُداوي.

في مقطعها "السلام"، تتماهى اللغة مع الإحساس، كأنها تُغنّي لخرطوم تتنفس بصعوبة، أو لنيَلٍ أرهقه الجفاف المعنوي. الصوت يعلو حين توثّق وجع الحروب، ثم ينخفض ليربت على كتف المستمع بكلمة أمل أو دعوة للصلح.

إن هذا المقطع الشعري هو وثيقة وجدانية، وأثر حيّ من آثارها، يُضاف إلى سيرتها التي كتبتها بقولها، وسكتها، وما بينهما. وكأنه خريطة عبور من الحرب إلى الحياة. ونداء من امرأة صدقت في انحيازها إلى السلام.

ولأن سامية لم تكن فقط فنانة بالريشة، بل أيضاً بالشعر، فقد عُرفت بقصائدها التي تنسجها ببساطة آسرة. كلماتها تتهادى مثل نهرٍ هادئ، واضحة، نقية، دافئة. وفي لحظة انفعال صادق، كتبتُ نصاً على استحياء، مجاراةً لإحدى قصائد سامية، وقد جاء كأنما يهدي وردة إلى بستانٍ عتيق:

قصيدة سامية إدريس:

لو سرتَ في شوارع المدينة، ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية ذوّبها الأسى

أهدى الزمانُ إليها عقدَ ماس،

حبّاته من الياقوت والندى.

ها هي الفنانة تمارس دور الراوي المتقمّص، الذي لا يصف المدينة بل يتلبّس وجعها، متجلّيًا في صورة امرأة بسيطة، تلتقط الحصى من الأرض كمن يجمع شظايا ذاكرته. القصيدة، رغم بساطة لغتها، محمّلة برمزية كثيفة، إذ تتحوّل الحصى إلى استعارة للوجع، والمدينة إلى فضاء للحكاية والنجاة من الانكسار.

هذه الصورة المركبة -امرأة تصنع من الجوى عقداً، ومن الندى والياقوت رموزاً- تعكس ما يمكن تسميته بـ"الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم. بل إن الانكسار ذاته يتحوّل إلى فعل يومي، إلى طقسٍ من طقوس النجاة.

وهي اذن تنحت وجعًا ملموسًا بلغة ناعمة، وتحوّل المدن، والحصى، والألم، إلى أيقونات أنثوية تمشي، تحب، وتنهض من ركامها كل يوم. بكلمات قليلة، لكن مشبعة بالدلالات، ملقية بذلك ضوءًا ناعمًا على الألم الأنثوي الذي يتخفّى خلف الأدوار اليومية في الحياة المدينية. في قصيدة "شوارع المدينة"، تصنع سامية من تجميع الحصى رمزًا للتشظي الداخلي، للحزن المقيم في الجسد، وللهدايا المسمومة التي قد تمنحها الحياة للمرأة: عقد من الياقوت والندى، لكنه منسوج بخيوط من الضلوع والجوى.

هذه القصيدة القصيرة لا تصرخ، بل تهمس، وهي لا تندب، بل تصوّر، و تمنح المرأة الحزينة التي تسير في الطرقات صوتًا شعريًا مؤلمًا وأنيقًا في آن. الفنانة بأسلوبها الرشيق، تؤسس لمساحة شِعرية تنتمي إلى سردية الألم الأنثوي، لكنها لا تفقد جمالياتها الشعرية ولا انسيابها الحسي.

في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

حين التقطت القصيدة أنفاس المدينة:

لو سرت في شوارع المدينة

ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية

ذوّبها الأسى.

هنا جسّدت سامية المرأة كرمز للألم الصامت والمقاومة اليومية. امرأة تلتقط الحصى، لا كفعلٍ عادي، بل كمن يجمع شظايا ذاكرته. أهدى الزمان إليها عقدًا من الماس، حبّاته من الياقوت والندى، وخيطه من الضلوع والجوى —هدية مسمومة من الحياة، ولكنها قبلتها وواصلت السير. تُجسّد سامية في هذه القصيدة "الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم.

القصيدة لا تصرخ، بل تهمس. لا تندب، بل تصوّر، وتمنح للمرأة الحزينة صوتًا شعريًا أنيقًا ومؤلمًا في آن. في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

وهكذا كانت سامية: امرأة الورود، التي تدخل المتحف كل صباح محمّلة بزهور، وتغادره في المساء محمّلة بذاكرة مُصانة. امرأة سودانية تشبه النخلة في اتزانها، والماء في صفائها. لم تسعَ للضوء، بل حملته خفيّاً. لم تطلب مجداً، لكنها منحتنا تاريخاً مُلوَّناً وذاكرة تفوح كوردتها الأولى كل صباح.

سامية الفنانة هي امرأة سودانية كاملة: أم، أرملة، معلمة ومُلهمة؛ رَبّت وعلَّمت بناتها أن المجد لا يُشترى، بل يُنسج بخيوط صغيرة من الصبر والتعب والصدق. اليوم، هما من أنجح نساء جيلهما، وكل منهما تحمل في روحها ظل تلك الأم التي لم تحتج يوماً إلى منصة أو جائزة.

كانت صوتاً مرتفعاً بهدوء في ساحة الفن، همسة رقيقة تنساب من بين أصابعها إلى لوحاتها، ومن هناك إلى قلب من يتأملها. عملت في متحف السودان القومي لسنوات طويلة، وكان وجودها هناك أشبه بالحضور الخفي للأم في البيت: لا تراه، لكنه يحرس كل شيء، كانت تسكن المكان، تُعيد ترتيب الذكريات بلونٍ خفيف لا يجرؤ أحد على محوه.

خاتمة بمجاراة شعرية مني

لو سِرتِ في شوارع المدينة، ورأيتِ امرأةً تجمع الحصى، فربما كانت تجمع الوطن،

تبحث عن أطرافه المبعثرة، عن متحفٍ فُقدت بوصلته، عن ألوانٍ لم تعد تحتمل الغياب.

كانت ترسم، لا بالكلمات، بل بما تلتقطه من ضوءٍ نادر،كان الوطن مرآتها، والحنين عدستها الأصدق.

هذه الأبيات تمثل مجازاً شعرياً يصف نبعاً فنياً ما زال يمنح حضوره هدوءاً ودفئاً لمن عرفه. سامية، تشبه قصائدها: رقراقة، نقيّة، تُشبه النيل حين يسرد أساطيره للغروب. وهي، وإن توارت خلف جدران هيكلية إدارية لا تعرف للمشاعر باباً، ما زالت تسكن اللوحة، والكلمة، والذاكرة.

مقالتنا هذه، بكل تواضعها، هي محاولة أولى لرد الجميل، لا لسامية فقط، بل لكل "الأوفياء" في قطاع التراث، الذين يكتبون تاريخنا اليومي من خلف الكواليس، دون ضجيج، ودون مقابل. خلف كل متحف، توجد سامية... ربما لم نَرَها، لكنها كانت دائماً هناك.

صورة الغلاف بواسطة بلسم القارح

سامية إدريس، سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

كان المتحف القومي في الخرطوم يفتح أبوابه كل صباح كعادته، تتنفَّس جدرانه عبق التاريخ، وتنهض أَروقته بأصوات الزوار وخُطى الباحثين وهَمسات القطع الأثرية. هناك، في ركنٍ لا يقصده كثيرون، كانت تدخل امرأة هادئة، تحمل بين يديها أوراقاً وملفات، وباقة صغيرة من الورود. تمشي بخطوات ثابتة، تُوزِّع زهرةً على موظف، وأخرى على عامل، وثالثة على حارس يقف عند الباب. هكذا عرفها الجميع: سامية إدريس، مسئولة قسم الفن، وسيدة الورود اليومية. لم تكن تُلقي التحية بالكلام وحده، بل باللون والرائحة، كما لو أنها تُدخل الحياة إلى المتحف قبل أن ينهض يومه.

فنانة تشكيلية حَملت الريشة واللون بعَدَسة الروح، وجَعلت من التوثيق مساحةً فنية رحبة، لا تكتفي بتجميد الصورة بل تُحيِيها. حين كانت أدوات التوثيق وسيلة تقنية، حوَّلتها سامية إلى ممارسة إبداعية تستبطن المعنى. كل قطعةٍ تقترب منها، تقرؤها، وتُعيد كتابتها بصريَّاً، حتى يصبح التراث مرئيَّاً كما ينبغي له أن يكون.

ذاكرة حيّة أرّخت للقطع الأثرية والمقتنيات النادرة بصمتٍ واحتراف. سيدةٌ نَسَجت من الضوء والسكون أرشيفاً وطنيّاً يحكي قصتنا. تعيد ترتيب الزمن بريشة خفيفة، وتمنح الحجر لوناً واللوحة حياة. تعرف القاعات واحدةً واحدة، تحفظ أماكن اللوحات كما لو كُنَّ بناتها، وتسمع همس الآثار كما لو أنها كلماتها الخاصة. وحين تجلس إلى مكتبها، تُخرج ريشتها لتعيد للحجارة صبرها، وللنقوش صوتها.

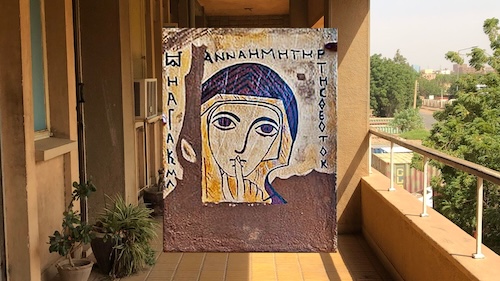

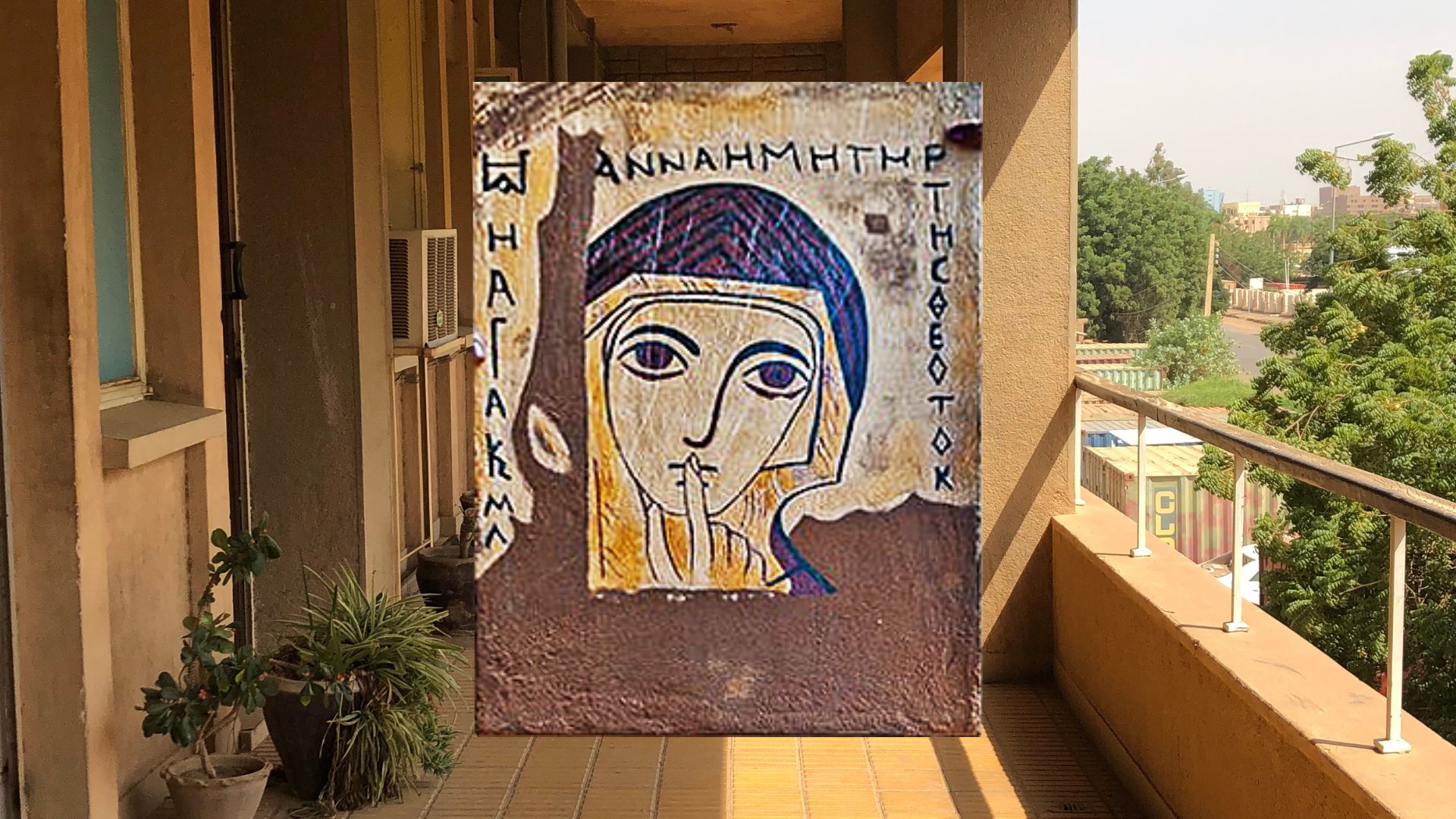

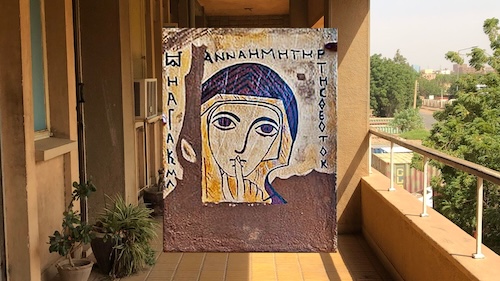

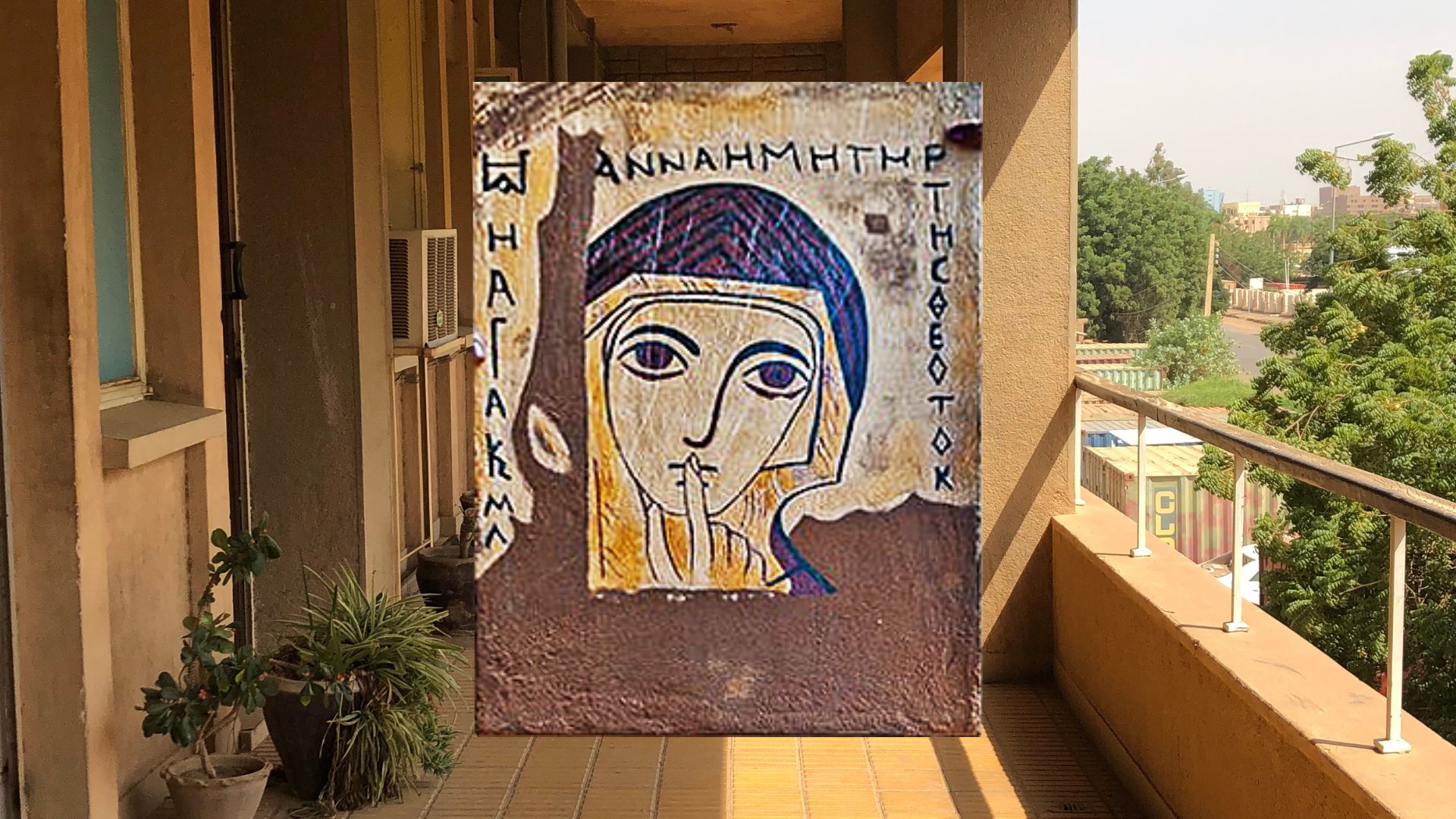

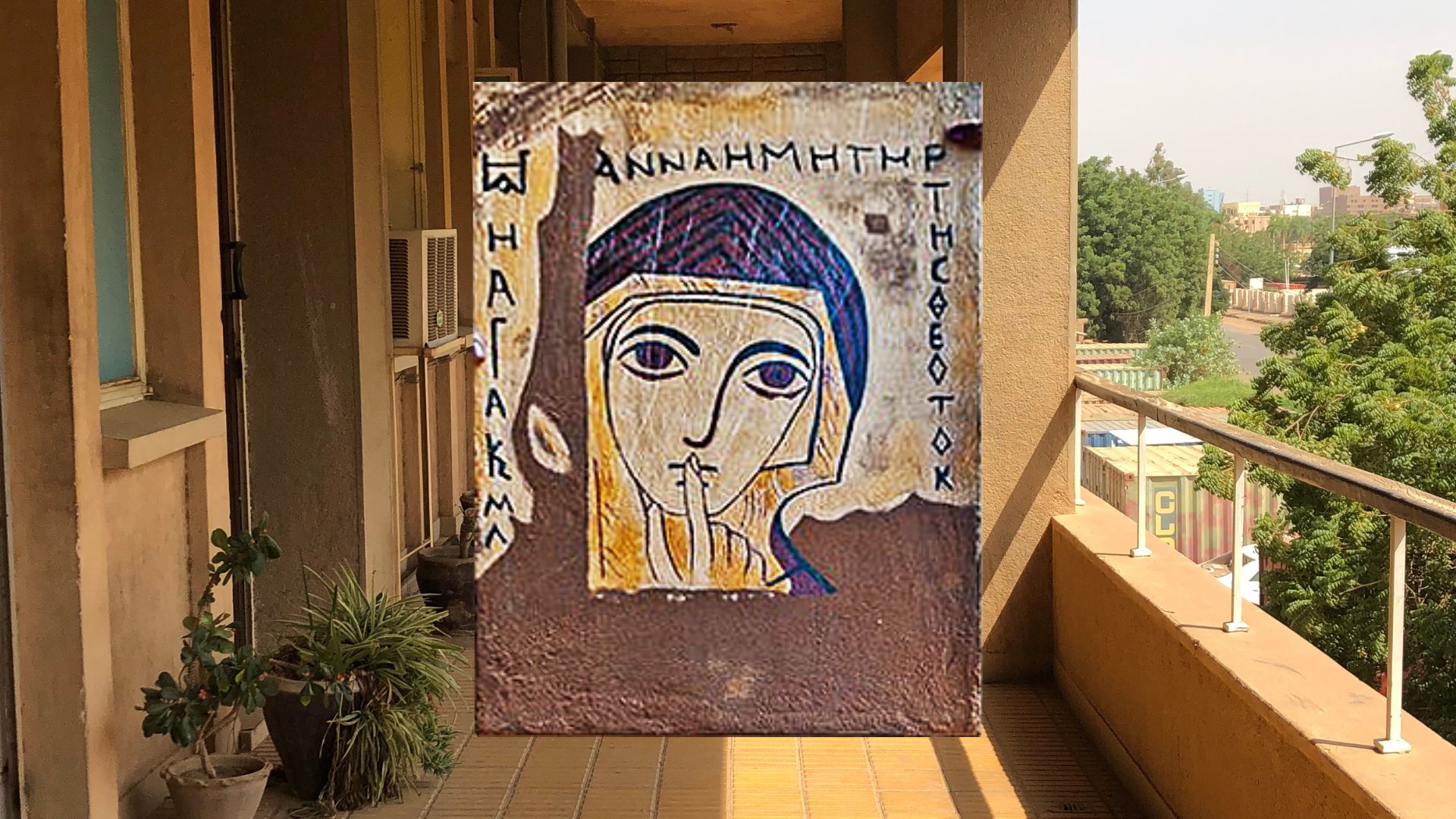

كان ما ميَّز عملها أكثر هو أن لوحاتها لم تكن إبداعاً شخصيَّاً بقدر ما كانت محاكاة للوحات أثرية. كانت تُعيد رسم التفاصيل المفقودة، وتُنجز نسخاً دقيقة تُعرَض في المعارض الداخلية والخارجية، كبدائل تحفظ الأصول من التلف أو الفقدان. في لوحة "سانت آنّا" استحضرت الأمومة كما ظَهَرت في الميثولوجيا المسيحية في السودان، كأنها تُعيد بناء ذاكرة بعيدة كانت ستُنسى. جعلت من الأسطورة أمّاً، ومن الأم حكاية.

في "فارس على جواد" سَكَبت معاني النبل والبطولة التي حملتها النقوش القديمة مخبَّأة في السكون، قائلة إن الفن ليس صَخَبَاً بل بوح. كانت أعمالها تُشبِه جسراً: تحفظ الأصل من الضياع، وتمنح الناس فرصة رؤيته من جديد دون أن يُمسّ. في عملها المتحفي، كانت تتنقل بين القاعات والمخازن والوثائق، تعرف القطع الأثرية كأنهم أهلها. كانت تُعيد رسم النقوش المتآكلة، وتُرمِّم التفاصيل الغائبة باللون والإحساس. وعبر سنوات من العطاء، لم تسجل اسمها على لوحة، لكنها كانت تترك أثرها في كل شيء.

تقول زميلتها القديمة: "سامية كانت تعرف كيف تصغي للحجر. لم تكن تراه جامداً، بل كائنًا عاش وتكَلَّم، وكانت هي تُتَرجم لغته". هذه الشهادة ليست مجرد كلمات، بل مفتاح لفهم تلك المرأة التي اختارت أن تكون ظلاً، لكنها منحت النورَ للآخرين.

زملاؤها يذكرونها بابتسامتها ووردها قبل أي شيء آخر. يقول أحدهم: كانت تدخل علينا كل صباح بزهرة، كأنها تُوزّع الأمل. لم تكن مجرد زميلة، كانت نسمة". ومثلما كانت تُهدي الناس ورداً، كانت تهدي للوطن نسخاً من ذاكرته. تبقى ساعات طويلة بعد انتهاء الدوام، تجلس أمام لوحة قديمة، تُحاكي تفاصيلها المرهَقَة بريشةٍ صبورة. كان الليل يهبط على الخرطوم، لكن داخل المتحف، كانت وردة صغيرة لا تزال تفوح.

لم يكن حضورها مقتصرًا على الريشة واللون؛ بل امتد إلى الصوت والكلمة. في قصائدها غنّت للسلام، تقول:

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانِق…"

كأن صوتها نفسه زهرة تُهدَى للوطن الجريح. وفي قصيدتها "شوارع المدينة"، رسمت امرأةً تجمع الحصى، كما لو أنها تجمع شظايا الذاكرة. كانت ترى في الشعر ما تراه في الفن: فعل ترميم، وإعادة بناء، وإهداء للحياة.

في كلماتها، وفي نبرتها التي جَمعت بين الحنوّ والإصرار، كانت سامية إدريس تنسج السلام كما ينسجه الشعراء. لم تكن تشغل نفسها بالسياسة بل تخاطب الإنسان، والضمير، وذاكرة الوطن الجريح. في مقطعها الشعري الذي تُوثِّق فيه الحروب وتهمس بالرجاء، يعلو صوتها أحيانًا كأنها تهتف، ويهدأ أحياناً أخرى كأنها تربت على كتف البلاد. كانت نبرتها بين الحنين والاحتجاج، تسرد فيها عن الحروب، لا كوقائع مجردة، بل كأوجاع حقيقية سكنت الوطن.

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانق

وما كفانا حفر خنادق، وما كفانا شيل ببنادق

نحن عاوزين السلام،

ونمشي خطوة للأمام

ونكون تمام…"

كانت الفنانة تحكي بصوتٍ لا يشبه إلا الأرض نفسها. بين كل جملة وأخرى، تنسكب رسالة سلام نابعة من امرأة آمنت بأن الكلمة تَجبر، وبأن الصوت البسيط قد يُداوي.

في مقطعها "السلام"، تتماهى اللغة مع الإحساس، كأنها تُغنّي لخرطوم تتنفس بصعوبة، أو لنيَلٍ أرهقه الجفاف المعنوي. الصوت يعلو حين توثّق وجع الحروب، ثم ينخفض ليربت على كتف المستمع بكلمة أمل أو دعوة للصلح.

إن هذا المقطع الشعري هو وثيقة وجدانية، وأثر حيّ من آثارها، يُضاف إلى سيرتها التي كتبتها بقولها، وسكتها، وما بينهما. وكأنه خريطة عبور من الحرب إلى الحياة. ونداء من امرأة صدقت في انحيازها إلى السلام.

ولأن سامية لم تكن فقط فنانة بالريشة، بل أيضاً بالشعر، فقد عُرفت بقصائدها التي تنسجها ببساطة آسرة. كلماتها تتهادى مثل نهرٍ هادئ، واضحة، نقية، دافئة. وفي لحظة انفعال صادق، كتبتُ نصاً على استحياء، مجاراةً لإحدى قصائد سامية، وقد جاء كأنما يهدي وردة إلى بستانٍ عتيق:

قصيدة سامية إدريس:

لو سرتَ في شوارع المدينة، ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية ذوّبها الأسى

أهدى الزمانُ إليها عقدَ ماس،

حبّاته من الياقوت والندى.

ها هي الفنانة تمارس دور الراوي المتقمّص، الذي لا يصف المدينة بل يتلبّس وجعها، متجلّيًا في صورة امرأة بسيطة، تلتقط الحصى من الأرض كمن يجمع شظايا ذاكرته. القصيدة، رغم بساطة لغتها، محمّلة برمزية كثيفة، إذ تتحوّل الحصى إلى استعارة للوجع، والمدينة إلى فضاء للحكاية والنجاة من الانكسار.

هذه الصورة المركبة -امرأة تصنع من الجوى عقداً، ومن الندى والياقوت رموزاً- تعكس ما يمكن تسميته بـ"الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم. بل إن الانكسار ذاته يتحوّل إلى فعل يومي، إلى طقسٍ من طقوس النجاة.

وهي اذن تنحت وجعًا ملموسًا بلغة ناعمة، وتحوّل المدن، والحصى، والألم، إلى أيقونات أنثوية تمشي، تحب، وتنهض من ركامها كل يوم. بكلمات قليلة، لكن مشبعة بالدلالات، ملقية بذلك ضوءًا ناعمًا على الألم الأنثوي الذي يتخفّى خلف الأدوار اليومية في الحياة المدينية. في قصيدة "شوارع المدينة"، تصنع سامية من تجميع الحصى رمزًا للتشظي الداخلي، للحزن المقيم في الجسد، وللهدايا المسمومة التي قد تمنحها الحياة للمرأة: عقد من الياقوت والندى، لكنه منسوج بخيوط من الضلوع والجوى.

هذه القصيدة القصيرة لا تصرخ، بل تهمس، وهي لا تندب، بل تصوّر، و تمنح المرأة الحزينة التي تسير في الطرقات صوتًا شعريًا مؤلمًا وأنيقًا في آن. الفنانة بأسلوبها الرشيق، تؤسس لمساحة شِعرية تنتمي إلى سردية الألم الأنثوي، لكنها لا تفقد جمالياتها الشعرية ولا انسيابها الحسي.

في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

حين التقطت القصيدة أنفاس المدينة:

لو سرت في شوارع المدينة

ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية

ذوّبها الأسى.

هنا جسّدت سامية المرأة كرمز للألم الصامت والمقاومة اليومية. امرأة تلتقط الحصى، لا كفعلٍ عادي، بل كمن يجمع شظايا ذاكرته. أهدى الزمان إليها عقدًا من الماس، حبّاته من الياقوت والندى، وخيطه من الضلوع والجوى —هدية مسمومة من الحياة، ولكنها قبلتها وواصلت السير. تُجسّد سامية في هذه القصيدة "الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم.

القصيدة لا تصرخ، بل تهمس. لا تندب، بل تصوّر، وتمنح للمرأة الحزينة صوتًا شعريًا أنيقًا ومؤلمًا في آن. في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

وهكذا كانت سامية: امرأة الورود، التي تدخل المتحف كل صباح محمّلة بزهور، وتغادره في المساء محمّلة بذاكرة مُصانة. امرأة سودانية تشبه النخلة في اتزانها، والماء في صفائها. لم تسعَ للضوء، بل حملته خفيّاً. لم تطلب مجداً، لكنها منحتنا تاريخاً مُلوَّناً وذاكرة تفوح كوردتها الأولى كل صباح.

سامية الفنانة هي امرأة سودانية كاملة: أم، أرملة، معلمة ومُلهمة؛ رَبّت وعلَّمت بناتها أن المجد لا يُشترى، بل يُنسج بخيوط صغيرة من الصبر والتعب والصدق. اليوم، هما من أنجح نساء جيلهما، وكل منهما تحمل في روحها ظل تلك الأم التي لم تحتج يوماً إلى منصة أو جائزة.

كانت صوتاً مرتفعاً بهدوء في ساحة الفن، همسة رقيقة تنساب من بين أصابعها إلى لوحاتها، ومن هناك إلى قلب من يتأملها. عملت في متحف السودان القومي لسنوات طويلة، وكان وجودها هناك أشبه بالحضور الخفي للأم في البيت: لا تراه، لكنه يحرس كل شيء، كانت تسكن المكان، تُعيد ترتيب الذكريات بلونٍ خفيف لا يجرؤ أحد على محوه.

خاتمة بمجاراة شعرية مني

لو سِرتِ في شوارع المدينة، ورأيتِ امرأةً تجمع الحصى، فربما كانت تجمع الوطن،

تبحث عن أطرافه المبعثرة، عن متحفٍ فُقدت بوصلته، عن ألوانٍ لم تعد تحتمل الغياب.

كانت ترسم، لا بالكلمات، بل بما تلتقطه من ضوءٍ نادر،كان الوطن مرآتها، والحنين عدستها الأصدق.

هذه الأبيات تمثل مجازاً شعرياً يصف نبعاً فنياً ما زال يمنح حضوره هدوءاً ودفئاً لمن عرفه. سامية، تشبه قصائدها: رقراقة، نقيّة، تُشبه النيل حين يسرد أساطيره للغروب. وهي، وإن توارت خلف جدران هيكلية إدارية لا تعرف للمشاعر باباً، ما زالت تسكن اللوحة، والكلمة، والذاكرة.

مقالتنا هذه، بكل تواضعها، هي محاولة أولى لرد الجميل، لا لسامية فقط، بل لكل "الأوفياء" في قطاع التراث، الذين يكتبون تاريخنا اليومي من خلف الكواليس، دون ضجيج، ودون مقابل. خلف كل متحف، توجد سامية... ربما لم نَرَها، لكنها كانت دائماً هناك.

صورة الغلاف بواسطة بلسم القارح

سامية إدريس، سَيِّدةُ الأَلوان التي أَرَّخَت بصَمت

كان المتحف القومي في الخرطوم يفتح أبوابه كل صباح كعادته، تتنفَّس جدرانه عبق التاريخ، وتنهض أَروقته بأصوات الزوار وخُطى الباحثين وهَمسات القطع الأثرية. هناك، في ركنٍ لا يقصده كثيرون، كانت تدخل امرأة هادئة، تحمل بين يديها أوراقاً وملفات، وباقة صغيرة من الورود. تمشي بخطوات ثابتة، تُوزِّع زهرةً على موظف، وأخرى على عامل، وثالثة على حارس يقف عند الباب. هكذا عرفها الجميع: سامية إدريس، مسئولة قسم الفن، وسيدة الورود اليومية. لم تكن تُلقي التحية بالكلام وحده، بل باللون والرائحة، كما لو أنها تُدخل الحياة إلى المتحف قبل أن ينهض يومه.

فنانة تشكيلية حَملت الريشة واللون بعَدَسة الروح، وجَعلت من التوثيق مساحةً فنية رحبة، لا تكتفي بتجميد الصورة بل تُحيِيها. حين كانت أدوات التوثيق وسيلة تقنية، حوَّلتها سامية إلى ممارسة إبداعية تستبطن المعنى. كل قطعةٍ تقترب منها، تقرؤها، وتُعيد كتابتها بصريَّاً، حتى يصبح التراث مرئيَّاً كما ينبغي له أن يكون.

ذاكرة حيّة أرّخت للقطع الأثرية والمقتنيات النادرة بصمتٍ واحتراف. سيدةٌ نَسَجت من الضوء والسكون أرشيفاً وطنيّاً يحكي قصتنا. تعيد ترتيب الزمن بريشة خفيفة، وتمنح الحجر لوناً واللوحة حياة. تعرف القاعات واحدةً واحدة، تحفظ أماكن اللوحات كما لو كُنَّ بناتها، وتسمع همس الآثار كما لو أنها كلماتها الخاصة. وحين تجلس إلى مكتبها، تُخرج ريشتها لتعيد للحجارة صبرها، وللنقوش صوتها.

كان ما ميَّز عملها أكثر هو أن لوحاتها لم تكن إبداعاً شخصيَّاً بقدر ما كانت محاكاة للوحات أثرية. كانت تُعيد رسم التفاصيل المفقودة، وتُنجز نسخاً دقيقة تُعرَض في المعارض الداخلية والخارجية، كبدائل تحفظ الأصول من التلف أو الفقدان. في لوحة "سانت آنّا" استحضرت الأمومة كما ظَهَرت في الميثولوجيا المسيحية في السودان، كأنها تُعيد بناء ذاكرة بعيدة كانت ستُنسى. جعلت من الأسطورة أمّاً، ومن الأم حكاية.

في "فارس على جواد" سَكَبت معاني النبل والبطولة التي حملتها النقوش القديمة مخبَّأة في السكون، قائلة إن الفن ليس صَخَبَاً بل بوح. كانت أعمالها تُشبِه جسراً: تحفظ الأصل من الضياع، وتمنح الناس فرصة رؤيته من جديد دون أن يُمسّ. في عملها المتحفي، كانت تتنقل بين القاعات والمخازن والوثائق، تعرف القطع الأثرية كأنهم أهلها. كانت تُعيد رسم النقوش المتآكلة، وتُرمِّم التفاصيل الغائبة باللون والإحساس. وعبر سنوات من العطاء، لم تسجل اسمها على لوحة، لكنها كانت تترك أثرها في كل شيء.

تقول زميلتها القديمة: "سامية كانت تعرف كيف تصغي للحجر. لم تكن تراه جامداً، بل كائنًا عاش وتكَلَّم، وكانت هي تُتَرجم لغته". هذه الشهادة ليست مجرد كلمات، بل مفتاح لفهم تلك المرأة التي اختارت أن تكون ظلاً، لكنها منحت النورَ للآخرين.

زملاؤها يذكرونها بابتسامتها ووردها قبل أي شيء آخر. يقول أحدهم: كانت تدخل علينا كل صباح بزهرة، كأنها تُوزّع الأمل. لم تكن مجرد زميلة، كانت نسمة". ومثلما كانت تُهدي الناس ورداً، كانت تهدي للوطن نسخاً من ذاكرته. تبقى ساعات طويلة بعد انتهاء الدوام، تجلس أمام لوحة قديمة، تُحاكي تفاصيلها المرهَقَة بريشةٍ صبورة. كان الليل يهبط على الخرطوم، لكن داخل المتحف، كانت وردة صغيرة لا تزال تفوح.

لم يكن حضورها مقتصرًا على الريشة واللون؛ بل امتد إلى الصوت والكلمة. في قصائدها غنّت للسلام، تقول:

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانِق…"

كأن صوتها نفسه زهرة تُهدَى للوطن الجريح. وفي قصيدتها "شوارع المدينة"، رسمت امرأةً تجمع الحصى، كما لو أنها تجمع شظايا الذاكرة. كانت ترى في الشعر ما تراه في الفن: فعل ترميم، وإعادة بناء، وإهداء للحياة.

في كلماتها، وفي نبرتها التي جَمعت بين الحنوّ والإصرار، كانت سامية إدريس تنسج السلام كما ينسجه الشعراء. لم تكن تشغل نفسها بالسياسة بل تخاطب الإنسان، والضمير، وذاكرة الوطن الجريح. في مقطعها الشعري الذي تُوثِّق فيه الحروب وتهمس بالرجاء، يعلو صوتها أحيانًا كأنها تهتف، ويهدأ أحياناً أخرى كأنها تربت على كتف البلاد. كانت نبرتها بين الحنين والاحتجاج، تسرد فيها عن الحروب، لا كوقائع مجردة، بل كأوجاع حقيقية سكنت الوطن.

"مدّينا إيدنا للسلام، وللجميع عاوزين نعانق

وما كفانا حفر خنادق، وما كفانا شيل ببنادق

نحن عاوزين السلام،

ونمشي خطوة للأمام

ونكون تمام…"

كانت الفنانة تحكي بصوتٍ لا يشبه إلا الأرض نفسها. بين كل جملة وأخرى، تنسكب رسالة سلام نابعة من امرأة آمنت بأن الكلمة تَجبر، وبأن الصوت البسيط قد يُداوي.

في مقطعها "السلام"، تتماهى اللغة مع الإحساس، كأنها تُغنّي لخرطوم تتنفس بصعوبة، أو لنيَلٍ أرهقه الجفاف المعنوي. الصوت يعلو حين توثّق وجع الحروب، ثم ينخفض ليربت على كتف المستمع بكلمة أمل أو دعوة للصلح.

إن هذا المقطع الشعري هو وثيقة وجدانية، وأثر حيّ من آثارها، يُضاف إلى سيرتها التي كتبتها بقولها، وسكتها، وما بينهما. وكأنه خريطة عبور من الحرب إلى الحياة. ونداء من امرأة صدقت في انحيازها إلى السلام.

ولأن سامية لم تكن فقط فنانة بالريشة، بل أيضاً بالشعر، فقد عُرفت بقصائدها التي تنسجها ببساطة آسرة. كلماتها تتهادى مثل نهرٍ هادئ، واضحة، نقية، دافئة. وفي لحظة انفعال صادق، كتبتُ نصاً على استحياء، مجاراةً لإحدى قصائد سامية، وقد جاء كأنما يهدي وردة إلى بستانٍ عتيق:

قصيدة سامية إدريس:

لو سرتَ في شوارع المدينة، ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية ذوّبها الأسى

أهدى الزمانُ إليها عقدَ ماس،

حبّاته من الياقوت والندى.

ها هي الفنانة تمارس دور الراوي المتقمّص، الذي لا يصف المدينة بل يتلبّس وجعها، متجلّيًا في صورة امرأة بسيطة، تلتقط الحصى من الأرض كمن يجمع شظايا ذاكرته. القصيدة، رغم بساطة لغتها، محمّلة برمزية كثيفة، إذ تتحوّل الحصى إلى استعارة للوجع، والمدينة إلى فضاء للحكاية والنجاة من الانكسار.

هذه الصورة المركبة -امرأة تصنع من الجوى عقداً، ومن الندى والياقوت رموزاً- تعكس ما يمكن تسميته بـ"الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم. بل إن الانكسار ذاته يتحوّل إلى فعل يومي، إلى طقسٍ من طقوس النجاة.

وهي اذن تنحت وجعًا ملموسًا بلغة ناعمة، وتحوّل المدن، والحصى، والألم، إلى أيقونات أنثوية تمشي، تحب، وتنهض من ركامها كل يوم. بكلمات قليلة، لكن مشبعة بالدلالات، ملقية بذلك ضوءًا ناعمًا على الألم الأنثوي الذي يتخفّى خلف الأدوار اليومية في الحياة المدينية. في قصيدة "شوارع المدينة"، تصنع سامية من تجميع الحصى رمزًا للتشظي الداخلي، للحزن المقيم في الجسد، وللهدايا المسمومة التي قد تمنحها الحياة للمرأة: عقد من الياقوت والندى، لكنه منسوج بخيوط من الضلوع والجوى.

هذه القصيدة القصيرة لا تصرخ، بل تهمس، وهي لا تندب، بل تصوّر، و تمنح المرأة الحزينة التي تسير في الطرقات صوتًا شعريًا مؤلمًا وأنيقًا في آن. الفنانة بأسلوبها الرشيق، تؤسس لمساحة شِعرية تنتمي إلى سردية الألم الأنثوي، لكنها لا تفقد جمالياتها الشعرية ولا انسيابها الحسي.

في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

حين التقطت القصيدة أنفاس المدينة:

لو سرت في شوارع المدينة

ورأيت امرأةً تجمع الحصى،

فاعلم أنها صبية

ذوّبها الأسى.

هنا جسّدت سامية المرأة كرمز للألم الصامت والمقاومة اليومية. امرأة تلتقط الحصى، لا كفعلٍ عادي، بل كمن يجمع شظايا ذاكرته. أهدى الزمان إليها عقدًا من الماس، حبّاته من الياقوت والندى، وخيطه من الضلوع والجوى —هدية مسمومة من الحياة، ولكنها قبلتها وواصلت السير. تُجسّد سامية في هذه القصيدة "الأنوثة الوجدانية المقاومة"، حيث لا مكان للانهيار رغم الألم.

القصيدة لا تصرخ، بل تهمس. لا تندب، بل تصوّر، وتمنح للمرأة الحزينة صوتًا شعريًا أنيقًا ومؤلمًا في آن. في "شوارع المدينة"، لا نرى فقط صبية تجمع الحصى — بل نرى ذاكرة وطن، وأنوثة مجروحة، ومقاومة صامتة.

وهكذا كانت سامية: امرأة الورود، التي تدخل المتحف كل صباح محمّلة بزهور، وتغادره في المساء محمّلة بذاكرة مُصانة. امرأة سودانية تشبه النخلة في اتزانها، والماء في صفائها. لم تسعَ للضوء، بل حملته خفيّاً. لم تطلب مجداً، لكنها منحتنا تاريخاً مُلوَّناً وذاكرة تفوح كوردتها الأولى كل صباح.

سامية الفنانة هي امرأة سودانية كاملة: أم، أرملة، معلمة ومُلهمة؛ رَبّت وعلَّمت بناتها أن المجد لا يُشترى، بل يُنسج بخيوط صغيرة من الصبر والتعب والصدق. اليوم، هما من أنجح نساء جيلهما، وكل منهما تحمل في روحها ظل تلك الأم التي لم تحتج يوماً إلى منصة أو جائزة.

كانت صوتاً مرتفعاً بهدوء في ساحة الفن، همسة رقيقة تنساب من بين أصابعها إلى لوحاتها، ومن هناك إلى قلب من يتأملها. عملت في متحف السودان القومي لسنوات طويلة، وكان وجودها هناك أشبه بالحضور الخفي للأم في البيت: لا تراه، لكنه يحرس كل شيء، كانت تسكن المكان، تُعيد ترتيب الذكريات بلونٍ خفيف لا يجرؤ أحد على محوه.

خاتمة بمجاراة شعرية مني

لو سِرتِ في شوارع المدينة، ورأيتِ امرأةً تجمع الحصى، فربما كانت تجمع الوطن،

تبحث عن أطرافه المبعثرة، عن متحفٍ فُقدت بوصلته، عن ألوانٍ لم تعد تحتمل الغياب.

كانت ترسم، لا بالكلمات، بل بما تلتقطه من ضوءٍ نادر،كان الوطن مرآتها، والحنين عدستها الأصدق.

هذه الأبيات تمثل مجازاً شعرياً يصف نبعاً فنياً ما زال يمنح حضوره هدوءاً ودفئاً لمن عرفه. سامية، تشبه قصائدها: رقراقة، نقيّة، تُشبه النيل حين يسرد أساطيره للغروب. وهي، وإن توارت خلف جدران هيكلية إدارية لا تعرف للمشاعر باباً، ما زالت تسكن اللوحة، والكلمة، والذاكرة.

مقالتنا هذه، بكل تواضعها، هي محاولة أولى لرد الجميل، لا لسامية فقط، بل لكل "الأوفياء" في قطاع التراث، الذين يكتبون تاريخنا اليومي من خلف الكواليس، دون ضجيج، ودون مقابل. خلف كل متحف، توجد سامية... ربما لم نَرَها، لكنها كانت دائماً هناك.

صورة الغلاف بواسطة بلسم القارح

حاميات التراث

المُرتَكَزات: بصفتها حارسةً للتقاليد والتراث، تُعتَبر المرأة وعاءً للتراث، ومُمارسة أصيلة له في المجتمع السوداني، كما أنها تَعمل بلا كللٍ على حمايته والمُحافظةِ عليه.

عادات وتقاليد الزواج الكردفاني

عادات وتقاليد الزواج الكردفاني

تُعدّ مناسبة الزواج إحدى أهم التقاليد في ثقافات المجتمع السوداني، معإرثٍ ممتدّ من العادات التي تتنوَّع من منطقة لأخرى.

تغيَّرت وتبدَّلت واختَفت بعض الطقوس المرتبطة بالزواج، كمثال، كانت مناسبة الزواج (قطع الرحط، الصُبحِيَّة والجرتق) في الماضي تمتدُّ لأربعين يوماً،الآن تقتصر على ثلاثة أيام، والبعض أصبح يختصرها في يومٍ واحد.

قديماً كان من النادر أن يُسمح للفتيات غير المتزوجات بالخروج من المنزل والتدخّل في عملية اختيار وترشيح الشريك. كان يقوم بالمهمّة أشخاص غير العريس والعروس، حيث تقوم الخاطبات أو بعض النساء في الغالب بتقديم اقتراحات للارتباط بين الشبان والفتيات. وكان من الشائع في الماضي أن البنت أوْلَى أن يتزوجها ابن عمها المباشر.

عندما يتم التواصل والقبول بين العائلتين يقوم أهل العريس بزيارة بيت العروس للطلب الرسمي وقراءة الفاتحة، تليها زيارة "قولة الخير"، حيث تذهب النساء من أهل العريس لزيارة بيت العروس حاملات الهدايا للتعارف وزيادة التقارب، حيث تتم استضافتهم بكل كرم ومحبة.

عندما يتم تحديد موعد الزواج يُقدِّم العريس ما يسمى بـ"الشيلة"،وهي عبارة عن مستلزمات العروس من لبس وعطور ومجوهرات وغيره من احتياجات العروس. ومن ثم تبتدئ تجهيزات الزفاف والعرس وتدخل العروس في "الحَبْسَة"، وهو نوع من العزل لتتفرغ للاستعداد ليوم الزفاف.

في الماضي كانت العروس أثناء الحبسة تقوم بتجهيز احتياجاتها للبيت الجديد، من تطريز وحياكة وتجهيز الشراشف وكذلك بعض احتياجات الخطيب من ملابس. تحضير وتجهيز المنزل الجديد بالفَرْش والأثاث كانت من ضمن مسؤوليات والد العروس للدلالة على مكانتها، كما كانت تقوم أم العروس بتجهيز أواني المطبخ والأطباق والبهارات وما يُسمَّى بالشرموط، وهو لحم مُجَفَّف ومحفوظ،وكذلك البصل والويكا (بامية مجفَّفَة ومطحونة).

أثناء فترة الحبسة تجلس العروس يوميّاً للدخان، وهي جلسة بُخار تتم بخشب عطري يُسمَّى الطلح أو الشاف، ويكون هذا تحت إشراف إحدى القريبات، ويُشترط أن تكون سعيدة في حياتها لتكون فأل خير لحياة العروس المقبلة.

قبل موعد الزفاف بيوم أو اثنين يقام للعريس حفل الحناء، حيث تُخضَّب يداه ورجلاه بمعجون من الحنة وعطور زيتية، مثل المحلبية والسرتية، وتُوضَع في إناء يُسمَّى كروان النجمة والهلال الأزرق، وتُزَيَّن بالشموع وتُقدَّم في صينية مع الحلويات والمخبوزات والتمر والموالح رمزاً لثبات الزواج أمام تقلّبات الحياة،كذلك بخور التيمان لصدّ العين والحسد.

كذلك إحدى العادات القديمة في ليالي حفل الحناء للعريس هي الشوباش، حيث يبدأ واحد من الأهل أو الأصدقاء بالتبرع بمبلغ مالي أو بذهب أو ماشية، ومن ثم يتنافس بقيّة الحضور في التبرع وذلك كمساهمة في تكاليف الزواج، ويكون الشخص الذي يقوم بجمع التبرعات عادة والإعلان عن المبلغ الكلي أحد الوجهاء أو شخصية معروفة. الآن تمّ استبدال هذه العادة بما يُسمَّى "الكشِف"، حيث تُكتَب في ورقة أسماء الأشخاص ومشاركاتهم المالية ويتم تسليمها للعريس.

للاحتفال بالزفاف تُنظَّم وليمتان، إحداهما في ليلة الحناء للعريس، والأخرى يقوم بتنظيمها أهل العروس بعد عقد القران في بيت العروس أو في المسجد؛ حيث يكون جميع الحضور للعقد مدعوون لتناول الوجبة في بيت أهل العروس.

"السيرة" هي إحدى مظاهر الزواج في السودان، حيث يسير أهل العريس في موكب لبيت أهل العروس. في التقليد يكون العريس على رأس الموكب على حصان وبيده سيف وبجانبه أهله والأصدقاء المقرّبون، كما كان السير في الماضي على الأرجل. وفي مقدمة الموكب أيضاً زعيم أو كبير العائلة، تليهم النساء يدقون على الدف (الدلوكة) ويتغنون بأغاني السيرة التقليدية مع تصاعد أبخرة البخور والعطور الساحرة.

قديماً كان الموكب قبل الوصول لبيت العروس يعرّج لضريح شيخ الصوفية لتلقي البركة. وعند وصول السيرة لبيت العروس يخرج أهل العروس في مقدمتهم أم العروس لاستقبالهم بالزغاريد والأغاني ورش الماء.

بعد الانتهاء من الوليمة تخرج العروس في كامل زينتها وتُزَفّ للعريس وبجانبها أخواتها وصديقاتها المقرّبات، ويكون بجانبهنّ بعض من القريبات كبيرات السن، يقمن بتوصية العروسين على قداسة الحياة الزوجية وأهمية الحفاظ عليها.

في الماضي كانت العروس ترتدي ثوباً أبيض ووجهها مغطى بقماش حرير يُسمَّى القرمصيص، ليكشف العريس عنه ويراه وأهله ربما لأول مرة. بعد كشف وجهها يتم قطع الرحط من حول خصر العروس، ويكون بداخله بعض الحلوى يتم تفريقها على الفتيات كفئل خير لهنّ باقتراب دورهن للزواج، ويُخرِج بعده العريس مبلغاً ماليّاً يعطيه للسيدة التي تستلم الرحط وتعطيه لأم العروس.

يلي ذلك "رقيص العروس"، وقد كان من أهم الطقوس في الزواج السوداني، حيث ترقص العروس أمام العريس ويلعبان لعبة، حيث يجب ألا يتركها تسقط لتسجّل عليه نقطة في كلّ رقصة.

الطقس الأخير في ليلة الزفاف هو "الجرتق"، وهو إلى يومنا هذا يحتلّ مكانة كبيرة في الثقافة السودانية، حيث يُعتَقد أنه يجلب الحظ والذرية للعروسين،وكلمة جرتق اصلها "جرت" من اللغة النوبية، وهي زينة تُلبَس عند الطهور أو الزواج.

آخر طقوس الزواج التقليدي هو "الرحول"، حيث تُزفّ العروس إلى بيتها الجديد برفقة القريبات والصديقات وبعضاً منهن يقضين معها أسبوعاً لخدمة العروس والضيوف المهنئين.

تُعدّ مناسبة الزواج إحدى أهم التقاليد في ثقافات المجتمع السوداني، معإرثٍ ممتدّ من العادات التي تتنوَّع من منطقة لأخرى.

تغيَّرت وتبدَّلت واختَفت بعض الطقوس المرتبطة بالزواج، كمثال، كانت مناسبة الزواج (قطع الرحط، الصُبحِيَّة والجرتق) في الماضي تمتدُّ لأربعين يوماً،الآن تقتصر على ثلاثة أيام، والبعض أصبح يختصرها في يومٍ واحد.

قديماً كان من النادر أن يُسمح للفتيات غير المتزوجات بالخروج من المنزل والتدخّل في عملية اختيار وترشيح الشريك. كان يقوم بالمهمّة أشخاص غير العريس والعروس، حيث تقوم الخاطبات أو بعض النساء في الغالب بتقديم اقتراحات للارتباط بين الشبان والفتيات. وكان من الشائع في الماضي أن البنت أوْلَى أن يتزوجها ابن عمها المباشر.

عندما يتم التواصل والقبول بين العائلتين يقوم أهل العريس بزيارة بيت العروس للطلب الرسمي وقراءة الفاتحة، تليها زيارة "قولة الخير"، حيث تذهب النساء من أهل العريس لزيارة بيت العروس حاملات الهدايا للتعارف وزيادة التقارب، حيث تتم استضافتهم بكل كرم ومحبة.

عندما يتم تحديد موعد الزواج يُقدِّم العريس ما يسمى بـ"الشيلة"،وهي عبارة عن مستلزمات العروس من لبس وعطور ومجوهرات وغيره من احتياجات العروس. ومن ثم تبتدئ تجهيزات الزفاف والعرس وتدخل العروس في "الحَبْسَة"، وهو نوع من العزل لتتفرغ للاستعداد ليوم الزفاف.

في الماضي كانت العروس أثناء الحبسة تقوم بتجهيز احتياجاتها للبيت الجديد، من تطريز وحياكة وتجهيز الشراشف وكذلك بعض احتياجات الخطيب من ملابس. تحضير وتجهيز المنزل الجديد بالفَرْش والأثاث كانت من ضمن مسؤوليات والد العروس للدلالة على مكانتها، كما كانت تقوم أم العروس بتجهيز أواني المطبخ والأطباق والبهارات وما يُسمَّى بالشرموط، وهو لحم مُجَفَّف ومحفوظ،وكذلك البصل والويكا (بامية مجفَّفَة ومطحونة).